Memorias de Santeña

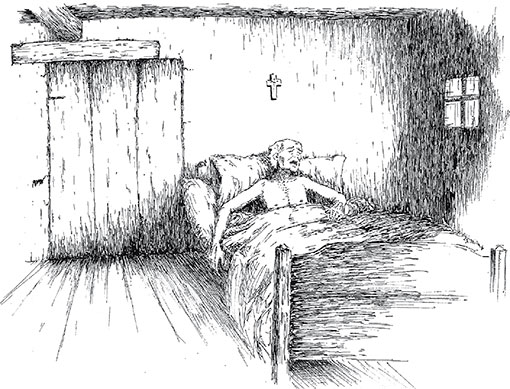

“¡Ay...! ¡Aayy... ! ¡Aaayyy...!” “Ya está El Comina otra vez”, decía la gente cada vez que el viejo lanzaba al cielo sus ayes desesperados, no se sabe si de dolor o de berrinche.

Abrimos nuevo capítulo en las Memorias de Santeña con 'Secretos del Marchán' que el autor dedica a su madre.

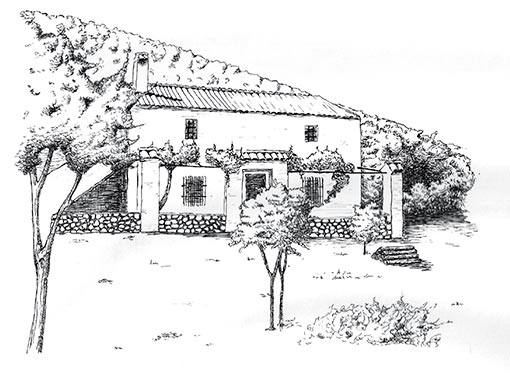

Subiendo Marchán arriba en dirección a Alhama, pasados Los álamos y Mirabete y algo separado de la orilla derecha, puede verse todavía un cortijo con el tejado hundido y la fachada a punto de derrumbarse. Es La Huertecilla, y hace ya muchos, muchos años, que sus últimos inquilinos, una pareja joven, lo dejó.

Médico, cura y maestro formaron hasta época relativamente reciente el triángulo cultural en las zonas rurales. A ellos acudían los campesinos cuando tenían que escribir o leer una carta o cuando se trataba de descifrar los siempre temidos papeles de la Administración. Pero, sin duda, eran los curas los que más se prestaban a estos servicios pues, como buenos samaritanos, siempre debían estar dispuestos a ayudar al prójimo.

Desde que tuvo uso de razón, Guillermín se dio cuenta de que todo en su pequeño mundo era diferente.

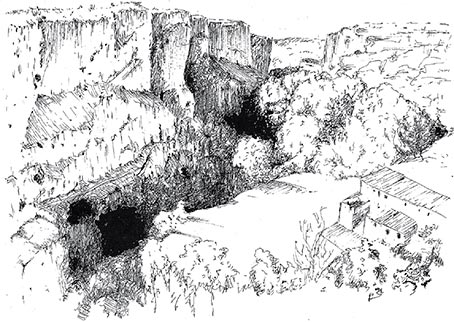

El otro día estuve leyendo un buen rato junto al río, pero cuando la luz empezó a declinar, me levanté y me puse a andar alameda abajo -que era otro de los objetivos de mi paseo-. El sol se despedía rompiendo lanzas sobre el yunque de la tarde y sus últimos destellos se desvanecían en un fulgor de fragua.

Mi padre lo llamaba de vez en cuando para pequeños trabajos que él no podía atender. Pulio limpiaba las cuadras, Pulio ayudaba a encerrar la paja en el pajar y Pulio venía también con nosotros a recoger la aceituna. Cada año, desde el primer día de recogida, aquel buen hombre nos acompañaba, siempre callado, siempre dispuesto para el trabajo y siempre buscando el aislamiento, como si perteneciera a una casta distinta del resto de los mortales.

Y Antoñico, el arriero que más tiempo nos visitó. Venía de Loja en su borriquillo cargado de toda clase de mercancías que vendía por los cortijos, en Valenzuela y también en Santeña.

Me lo contó mi tía, una mujer a la que los años habían recluido en su casa. En realidad, no era mi tía sino mi chacha(1), concretamente una prima de mi abuelo materno; pero viuda y sin hijos, buscó el calor de nuestra casa y siempre consideró a mi madre la hija que hubiera deseado tener.

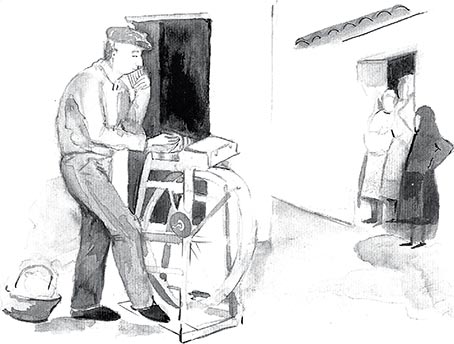

Otro personaje que visitó la posada en los años de la posguerra fue un afilador. Si de Pepe Negro hemos dicho que rompía todos los esquemas del personal que, regularmente, acudía a la posada, lo mismo podemos decir de este honrado afilador, aunque por razones bien distintas.

Si estás registrado en Facbook puedes comentar aquí: