Mi padre lo llamaba de vez en cuando para pequeños trabajos que él no podía atender. Pulio limpiaba las cuadras, Pulio ayudaba a encerrar la paja en el pajar y Pulio venía también con nosotros a recoger la aceituna. Cada año, desde el primer día de recogida, aquel buen hombre nos acompañaba, siempre callado, siempre dispuesto para el trabajo y siempre buscando el aislamiento, como si perteneciera a una casta distinta del resto de los mortales.

En la aceituna, mi madre arramblaba con toda la familia para que todos -éramos cinco hermanos- echáramos una mano y así la labor cundiera más. A la hora del almuerzo, destapaba una enorme olla de garbanzos con tocino y sacaba de un cesto dos lustrosos panes de a kilo que ella misma había hecho, todo lo cual resultaba mucho más apetitoso allí que en la propia casa. Mi padre daba la voz: “Al rancho”. Y todos salían de debajo de los olivos, vaciaban las espuertas y venían, alegres, al hato. Pero a aquel hombre había que volverlo a llamar, pues siempre se quedaba rezagado ultimando alguna faena. “Pulio”, gritaba mi padre, “vamos al rancho. Ya nos lo hemos ganado”. Entonces Pulio dejaba de trabajar y se acercaba, callado, al grupo, buscando siempre alguna esquina fuera del corro que formábamos los demás. Las únicas palabras que salían de su boca eran “comida, comida”, en el momento de recoger el plato que le tendía mi madre. Mi padre le alargaba un gran pedazo de pan, lo cogía, y aguardaba a que los demás estuviéramos servidos para empezar a comer. Terminado el plato, había que recogérselo y llenárselo de nuevo pues de nada servía preguntarle si quería más. Siempre contestaba que no.

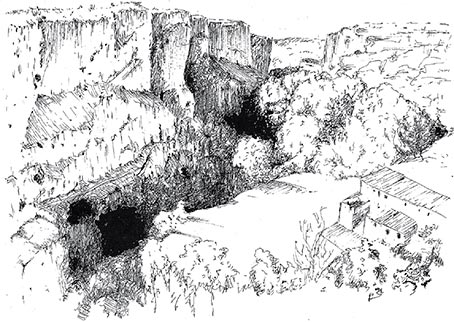

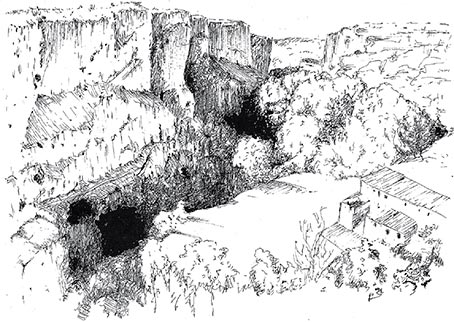

Un día, pocos años después, aquel hombre se suicidó. La noticia fue un golpe duro para nuestra mente de niños. Por el tono con que la gente hablaba del hecho yo supuse que eso de ‘suicidarse’ no podía ser nada bueno. Pregunté a mi madre qué quería decir aquella palabra y me contestó que ‘quitarse la vida’. Comprendí entonces que aquel hombre se había matado. La noticia nos llegó así. Una mañana entró mi padre muy serio en la casa. Mi madre le preguntó qué pasaba. Él, con la cara blanca y todo descompuesto, dijo: “Pulio se ha tirado por los Tajos”. “¡Jesús! ¿Y por qué?”, preguntó mi madre, como sacudida por un latigazo. “¿Que por qué?”, contestó mi padre, dejándose caer en una silla y con la cabeza inclinada; “eso quisiera saber yo”. Y añadió: “El entierro es esta tarde en Alhama. Como ha sido allí...”

* * *

Hijo menor de una familia muy pobre de Santeña, tuvo Pulio que aprender a andar antes de tiempo para trabajar. A diario de recadero, en verano de ‘chique’(1), por marzo a ‘pintar’(2), y cuando no había nada, marchaba de zagal con el concejil. Ya mayorcito, trabajó de pastor y porquero por los cortijos, viniendo a casa sólo una vez en semana a cambiarse de ropa. A fuerza de soledad y acostumbrado desde siempre a recibir órdenes de todos, sólo sabía mover la cabeza para decir ‘sí’. Y después, ni eso. Lo hacía y punto. Jamás un comentario sobre la comida, la vida del pueblo o el trabajo. Su padre o su madre le decía con quién tenía que ir y él, si era a cavar, cogía la azadilla; si a escardar, el almocafre; si a segar, la hoz.

Los otros jóvenes, después del trabajo, se iban a la taberna o se juntaban en la plaza, y allí hablaban de sus cosas, que no eran otras que las faenas del campo, las primeras bicicletas que llegaban al pueblo o el baile próximo con motivo de los nuevos quintos. Así pasaban las veladas descansando del trabajo diario y de las asperezas de una vida hecha más de privaciones que de gustos. Pulio no formaba grupo con nadie. Muchas veces, cuando ya empezaba a afeitarse, su madre le decía: “Pero Pulio, hijo mío, ¿qué haces aquí todas las tardes como un plasta? Sal con los amigos y échate novia, que ya vas teniendo edad y ellas no van a venir en busca tuya”. Él callaba. Pensaba que ninguna mujer podía fijarse en él. Algunos decían que era un poco ‘dulce’. Él sufría, callado, la ofensa, y, en vez de reaccionar demostrando lo contrario, se aislaba más aún. La vida le resultaba tan poco atrayente que no sabía por qué extraño motivo se encontraba en el mundo. Él no era, ciertamente, como sus paisanos.

Un día, escardando, alguno de la cuadrilla sacó a relucir su ‘dulzor’. “Pulio”, decía a los otros, “no parece interesado por las hembras. A lo mejor es que no le gustan”. Era Troneras. Al oírlo, la sangre se le fue del cuerpo. “A los ‘dulces’”, prosiguió, “dicen que les gusta otra clase de fruta”. Aquello era una provocación. El almocafre empezó a bailarle en la mano y sintió ganas de clavárselo en la cabeza, pero no era capaz. Los demás se reían. Él seguía escardando. Más que lo ofensivo de las palabras, lo que en realidad le producía odio y asco de sí mismo era su incapacidad para vengarse allí, delante de todos, y demostrarles quién era el pobre, el infeliz, el ‘dulce’ Pulio. Hubiera preferido que se lo tragase la tierra. Siempre huyendo. ¿Para qué vivir? De pronto, una voz se alzó contestando al fanfarrón: “Hay quien habla mucho pero, a la hora de la verdad, se le suben al pescuezo, ¿verdad, Troneras? “

Como todos los matones, Troneras no podía soportar una humi- llación en público. Por eso, dejando la faena, se irguió como un gallo y, con voz fingidamente segura, se dirigió al que le plantaba cara:

––“A ti, manijero de mierda, nadie te ha dado vela en este entierro. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es meterte la lengua en el culo, si no quieres que te la meta yo”.

Todos dejaron la faena para mirar, esperando que El Trampas saltara al cuello de Troneras. Pero no ocurrió así. Manolillo, tranquilo, sin decir nada, se fue acercando al matón mirándolo fijamente a los ojos, y cuando lo tuvo delante, le dijo:

––“Yo no me meto con quien no sabe defenderse. Eso lo hacen los gallinas como tú”.

Y con la última palabra le asestó tal puñetazo en el vientre que cayó al suelo Troneras como mordido por un alacrán. Del grupo mirón, unos rodearon enseguida al caído tratando de socorrerlo mientras otros intentaban sosegar a Manolillo que, contra lo esperable, después de asestado el golpe, parecía más relajado.

––“Tranquilos”, -les decía. -“No voy a seguir. Ya veis que no tiene dos hostias completas”.

Y como alguno comentara, señalando a Troneras, que estaba muerto, El Trampas agregó :

––“No se muere, no. La gentuza como él vive mucho tiempo para dar por culo a los que se lo permiten”.

––“Ah, se me olvidaba”, -dijo El Trampas, dirigiéndose a los que rodeaban a Troneras; -“cuando se le pase el repullo, le decís que se vaya buscando otra cuadrilla, porque a partir de mañana no lo quiero en la mía”.

Desde aquel día, Pulio miró a Manolillo con ojos distintos. Nadie, ni incluso los suyos, había plantado nunca cara a los que se reían de él. Como todo el pueblo, también sus padres y hermanos daban por sentado que su Pulio no era como los demás. Por eso, cuando alguien lo ridiculizaba en su presencia, la actitud de ellos era callar o marcharse. En cierto modo era Pulio el borrón de la familia.

Vino la guerra civil, que para él no significó gran cosa pues siguió haciendo lo de siempre. Cuando avisaban que habría bombardeo en el pueblo, apenas se inmutaba. Su vida estaba en el campo, y si hasta la presente no le había caído ningún rayo cuando se metía debajo de los chaparros para protegerse de la tormenta, menos aún iban a caerle ahora trozos perdidos de metralla. Por otra parte, nada tenía él que pudieran desear ni los de un bando ni los del otro. Si lo encontraban en el campo, el mismo caso le hacían los de derechas que los de izquierdas. Cuando mucho lo miraban con cara de lástima. O de burla. A él le daba igual. ¿Quién tiene en cuenta a un porquero? Abundando en su perra suerte, recordaba cómo un día tórrido de verano, mientras aguardaba la hora de la comida debajo del nogal a la puerta del cortijo donde trabajaba como pastor, una niñita de pocos años, nieta del amo, se divertía arrojándole piedras. Aguantó la primera y aguantó la segunda, pero la broma empezaba a ser molesta. Se dirigió a la niña con palabras humildes diciéndole que dejara de tirarle piedras porque le hacían daño. La niñita, contrariada, se fue llorando en busca de la tía: “Tita, tita, ese hombre me ha regañado porque no quiere que le tire piedras”. Llegó la tía hecha una fiera y se encaró con él: “¿No oyes tú? A ver si dejas a la niña y no te metes con ella. Y si no te gusta lo que hace, carretera y manta; que hay miles esperando”. Se marchó la tita haciéndole cariñitos a la niña y consolándola del sofocón que acababa de pasar. Pulio siguió debajo del nogal y cuando la cocinera lo llamó, recogió su plato de migas y se las comió amargamente. Pensaba Pulio que si Manolillo hubiera presenciado aquello no se habría callado. Pero Manolillo no estaba allí. ¿Dónde estaría? Hacía ya más de dos años que, como otros muchos, al enterarse de que los fascistas iban a entrar en el pueblo, había salido corriendo y nada se sabía de él. Se hablaba de ciertas zonas en poder de unos y de otras en poder de los contrarios; pero también podía haber ocurrido lo peor en aquellos frentes. “Dios quiera que no le pase nada”, se dijo.

Un día de verano empezó a correr la voz de que Franco y sus tropas estaban acabando con los últimos reductos enemigos y que se preparaba una entrada triunfal de los nacionales en Madrid. Era el fin de la guerra. A partir de entonces comenzarían a repatriar a todos los que no habían muerto o caído prisioneros. Los alcaldes expedían certificados de buena conducta que los familiares de los retenidos debían presentar para su liberación.

Volvió Manolillo El Trampas y otros muchos. Venían esqueléticos y contaban horrores. Volvían enfermos de cuerpo y de alma y encontraban unos campos destrozados y una familia en la más completa miseria. La gente iba a verlos y a preguntar por los que no habían vuelto. Pero Pulio no fue a ver a Manolillo.

Pasó algún tiempo y fue despedido del trabajo. Le daba igual. Ya lo llamarían en otro sitio. Y así fue. El alcalde del pueblo lo puso a trabajar para él. Por la mañana traía agua del río con una carretilla o con la bestia y luego se iba a la vega. Por la tarde regaba la hortaliza y al oscurecer volvía con la burra cargada de verduras. Todo para el amo, nada para él. Pensaba que los hombres están hechos para molestarse unos a otros y que gestos como el de Manolillo cuando salió en su defensa son una raya en el agua. O... ¿quién sabe si entre él y Troneras existía ya una rivalidad antigua y la reyerta del día de la escarda había que explicarla por ahí? A tal punto desconfiaba de los demás que le costaba creer en la existencia de actos desinteresados. “De todos modos, tengo que agradecérselo”, pensaba.

Una tarde se encontró a Manolillo que iba en bicicleta por la alameda. Fue El Trampas quien se detuvo y lo saludó:

––“Hombre, Pulio, tenía ganas de verte. Me he quedado esperando que vinieras a verme. Le he preguntado a tu madre por ti”.

Pulio se sintió alegre. Manolillo, el mismo que años atrás había salido en su defensa frente al gallito del pueblo, lo saludaba como a un amigo.

––“También yo tenía ganas de verte”, -le contestó, -“pero ya ves, siempre trabajando. Ahora, cuando lleve esta carga y tome un bocado, tengo que venirme otra vez. Con el hambre que hay no dejarían un pimiento si no fuera por la vigilancia”.

––“¿A qué te crees tú que vengo yo a estas horas por aquí?”, - contestó Manolillo. -“No tengo trabajo ni me lo van a dar en tiempo. Ya sabes por qué. Pero tampoco voy a permitir que mi mujer y mi madre se mueran de hambre. Antes me tiro a la sierra”. -Hablaba con rabia. -“Hago como que voy a Valenzuela a ver a la familia y luego, cuando sea de noche, lleno este saco que llevo aquí debajo del camisón con lo que pille”.

Pulio se vio tentado de decirle que llenara allí mismo y se volviera, pero le faltó valor. Manolillo tuvo que darse cuenta porque, sin despedirse, se subió de nuevo en la bicicleta y siguió alameda abajo. Pulio sintió vergüenza. Acababa de portarse como un malnacido.

¿Qué había en él que tan vergonzosamente abortaba sus mejores impulsos? ¿Timidez? “Un cobarde, eso es lo que soy. ¡Negarle a este hombre un puñado de verduras! ¿Qué habrá pensado de mí?” Y maldiciéndose llegó a casa del alcalde.

Como le había dicho al Trampas, al rato volvió a la vega. Allí se había construido una choza con cuatro palos y algunas ramas de chopo. Entró en ella, se sentó sobre el rastrojo que le servía de lecho y siguió dándole vueltas a lo ocurrido. “Va a pasar otra vez. Lo acecharé y le pondré una espuerta llena”. Se levantó y casi a tientas se puso a cortar de todo: pimientos, habichuelas, tomates, melones... En unos minutos llenó una espuerta grande y la escondió en el maíz. Ahora tenía que esconderse él también y aguardar. La noche era calurosa y dentro de la choza no se podía dormir. Se oían cencerros y perros que guardaban otros verdeos. Los grillos cantaban todavía junto al camino mezclándose su canto con el de las ranas del Marchán y la acequia. En el cielo, las estrellas brillaban y algunas se corrían dejando un rajo de lumbre. Pulio se echó sobre la hierba y notó que se amodorraba. Realmente estaba cansado de todo el día, pero no quería quedarse dormido. Noches anteriores, unos borrachos vinieron a gastarle una broma. Estaba dormido y le echaron por la cara una botella con agua sucia y vino. Desde entonces, se ponía la horca al lado, escondida debajo de la paja. Para no dormirse se puso a andorrear por el camino. Manolillo tenía que volver por allí. El reloj de la iglesia dio la una. Nada. Volvió a la choza y se sentó intentando mantenerse despierto. Estaba nervioso. Se preguntaba si lo que hacía era mejor que no hacer nada. Su forma de ser le aconsejaba abandonar y dejar que las cosas siguieran su camino; pero algo le decía que era de justicia devolver bien por bien. Unos ladridos denunciaron la presencia de alguien. Levantó la cabeza y se puso a otear. Venían del ‘Sotillo’, una casita junto al caz donde vivían dos viejos sordos como una tapia. Fue hasta allí y encontró al Trampas con los pies en el fango y un perro cortándole el paso. Al oír ruido soltó el saco para echar a correr, pero Pulio se adelantó:

––“Soy yo”.

Quedóse mirando Manolillo a la sombra que le hablaba y cuando pudo comprobar que no había engaño, contestó:

––“Buen chasco me has dado. Voy de puto culo esta noche. Al pasar por el molino he visto al guarda rural. Me he metido en el caz para que no me oiga, y, al llegar aquí, este perro de mierda se ha puesto a ladrar como un descosío. Y aquí me tienes ideando la manera de escapar”.

El perro, al ver a los dos hombres hablar, dejó de ladrar y se marchó.

––“¿Dónde tienes la bicicleta?”, -preguntó Pulio.

––“Al lado del camino”, -contestó Manolillo.

Temiendo que el rural pudiera acudir a los ladridos del perro, Pulio le dijo:

––“No hay tiempo que perder. Vamos a por ella”.

Cogieron la bicicleta y Pulio lo llevó a donde tenía la espuerta, le llenó el saco, se lo cargó en el manillar y minutos después estuvo Manolillo camino del pueblo. Pulio se quedó unos minutos mirando por si aparecía el guarda rural para entretenerlo. Después volvió a la choza y el resto de la noche durmió como un tronco. Esta escena se repitió mientras hubo verdeo.

Después de la guerra, muchos supuestos ‘activistas’ de la zona roja, para escapar del castigo que les aguardaba si los cogían, tuvieron que ‘echarse a la sierra’. Pero en la sierra tenían que sobrevivir, y lo hacían robando a punta de arma. Formaban bandas que eran el terror de los cortijeros, pero no estaban más tranquilos por el otro lado pues si ‘los de la sierra’ los mataban por negarse a darles, la guardia civil los mataba por haber dado. En este estado de cosas el hambre obligó a algunos a ‘trabajar’ para los dos bandos. Era un modo peligrosísimo de ganarse la vida pero para muchos no había otro. A menudo se hablaba de tiroteos entre los dos bandos y en los pueblos todo se sabía. Como, por otra parte, seguían vivos los revanchismos y las envidias, secuelas de la guerra, bastaba la menor sospecha para que unos denunciaran a otros. Así no fueron pocas las personas inocentes que cayeron víctimas del odio y del vacío de justicia.

Pulio oía hablar de estas cosas como de algo lejano. Él vivía su vida. Pero una noche mientras cenaban, su hermano dijo que el pescadero del pueblo andaba ‘complicado’ con los de la sierra. Aquella confidencia filtrada en la intimidad familiar cayó sobre él como un rayo porque el pescadero del pueblo era precisamente Manolillo El Trampas. Sin trabajo y con tres bocas que alimentar, subía cada mañana en bicicleta a Alhama y compraba pescado para venderlo después en Santeña y aledaños.

––“¿Quién te ha dicho a ti eso?”, -preguntó, inquieto por la noticia.

––“Troneras”, -contestó el hermano; -”pero tú, punto. Basta que sospechen de nosotros para que tengamos aquí a la guardia civil preguntando”.

“Troneras”, -pensó Pulio. -“¡Ya está!” -Verdad o mentira, era la hora de los cobardes, y Troneras, ridiculizado años atrás por Manolillo, se vengaba. No cabía la menor duda. Debía estar contento.

El rumor de la supuesta conexión entre Manolillo y la gente de la sierra llegó pronto al cuartel e inmediatamente comenzó la vigilancia. Se montó un servicio de guardias civiles camuflados por todos los caminos por los que se movía el pescadero con idea de cogerlo con las manos en la masa para de ese modo tirar del ovillo e ir completando la lista de los implicados.

Ignorante El Trampas de cuanto se urdía a su alrededor, un día en que, como de costumbre, cargaba el pescado en Alhama, se le acercó un desconocido y le preguntó:

––“¿Pasa usted por la Cruz de Calvo, amigo?”

––“No siempre. Depende de si me queda mercancía o no. ¿Por qué? ”, -replicó Manolillo extrañado.

––“Si no le importa, le espero en el ventorro del puente Los Baños. Quería hacerle un encargo pero aquí hay mucha gente”, - dijo el desconocido.

––“Bueno, yo no me dedico a hacer encargos sino a vender pescado y tampoco sé si voy a pasar por allí en unos días”, -contestó Manolillo mientras ajustaba con una soga la caja, que no dejaba de chorrear.

––“Es un favor que yo le pido y se lo pagaré bien. En el ventorro,

¿de acuerdo?” -Y salió.

Manolillo pensó que hacer un favor no era malo y si encima se lo pagaban mejor. Bastante falta le hacía el dinero. Así pues echó carretera abajo, se paró en el lugar indicado, apoyó la bicicleta contra la pared y entró. Allí estaba el hombre.

––“Usted dirá”.

––“Mire, se trata de dejar esto” -y le enseñó un pequeño paquete

-“debajo de una piedra que hay al pie del primer olivo según se entra en el camino de Cacín. Pasarán a recogerlo, pero usted sólo tiene que dejarlo donde le digo”.

Manolillo, extrañado, quiso saber lo que contenía y preguntó.

––“Es dinero y alguna cosilla más para un hermano mío. Le hace mucha falta. Él lo recogerá, como le he dicho, pero no se atreve a venir al pueblo porque la guardia civil sospecha de él y teme que lo cojan. Ya lo he hecho otras veces con otros y no ha habido problema”.

Acto seguido se sacó un sobre del bolsillo de la chaqueta y se lo mostró.

––“Y en éste va la gratificación por el servicio. Es generosa. Ya tuviera yo tranquilidad como dinero. Pero no se puede tener todo en estos tiempos que corren”.

El desconocido miraba a Manolillo, que oía extrañado y poco crédulo.

––“Le digo la verdad. ¿Acepta usted?”

El Trampas reflexionaba. Miraba al forastero y no veía en él sino señales de preocupación y cansancio. Miraba también el abultado sobre de la recompensa y contaba las hambres que podría quitar. Pensó en su mujer y en su madre y finalmente dijo sí con la cabeza.

––“Muchas gracias, amigo. Aquí tiene las dos cosas. Y no lo olvide: debajo de la piedra que hay al pie del primer olivo según se va a Cacín”.

Ni se dijeron adiós. Salieron por separado y allí mismo se perdieron de vista.

Bajó El Trampas a Santeña a vender el pescado. Después del recorrido habitual entró en su casa con el resto, almorzó y al poco rato cogió la carretera que sube hasta los cortijos de la Cruz de Calvo. Picado por la curiosidad, paró un momento junto a la cuneta y abrió el sobre: ¡tres mil pesetas en billetes! Lo que no ganaba él en meses. Nada había dicho de esto a su mujer y se alegraba; de lo contrario ella lo habría disuadido. Así, una vez cumplida la misión, la sorpresa sería mayor. Llegó al lugar indicado, se bajó de la bicicleta y, antes de desviarse al punto señalado, se puso a mirar con disimulo. Luego se acercó al olivo, apoyó la bicicleta contra el tronco y se sentó junto a la piedra. Sudaba y se limpió el sudor con la mano. Volvió a mirar y, cuando creyó que estaba solo, levantó la piedra y depositó el paquete. Miró de nuevo y vio a un hombre que salía de detrás de otro olivo.

––“Hola, amigo”, -dijo; -“¿qué hacemos por aquí ?” Manolillo se puso nervioso.

––“Ya lo ve, descansando”.

El hombre, tranquilo, sonreía:

––“Y... ¿qué ha escondido usted ahí, debajo de esa piedra?” Estaba perdido. El recién llegado le apuntaba con una pistola.

––“No se mueva. Soy guardia civil. Ahora recoja el paquete y sígame. Si intenta escapar lo acribillo. Tengo órdenes”.

A un silbido salieron otros dos guardias a caballo.

––“Amarradlo. Yo voy delante”.

Y encañonado, atadas las manos y entre dos guardias civiles, entró Manolillo El Trampas en Alhama.

La noticia no tardó en llegar al pueblo y fue el alcalde el primero en saberla.

¿Quién era el hombre que en la puerta del mercado y luego en el ventorro del puente Los Baños le había hecho el encargo? Nunca se supo. Ni por qué. Tampoco, al parecer, tuvo Manolillo nada que ver con la gente de la sierra. Pero alguien que lo odiaba de muerte le tendió la trampa, él se prestó porque lo necesitaba y cayó. ¿Qué había detrás de todo aquello, mala suerte o complot? Así pensaba El Trampas mientras era conducido por la guardia civil. Ésta informó, como hemos dicho, al alcalde de Santeña y a la familia del arrestado. Pulio se hallaba en casa del alcalde cuando un número de la benemérita llevó la noticia. Sin rechistar acabó la faena que lo tenía ocupado y se marchó. Era de noche. Cuando entró en su casa fue su madre a decírselo pero él se adelantó: “Ya lo sé”. Y se dejó caer en la silla. No quiso cenar. Por la calle la gente formaba corrillos comentando la noticia y haciendo cábalas sobre quién podía estar detrás de todo aquello. Había versiones para todos los gustos. Según unos era alguien del pueblo que le tenía envidia, y los más apuntaban a Troneras; para otros aquello era una trampa de la misma guardia civil que no había tenido escrúpulos en sacrificar a un inocente para escarmiento de los que realmente colaboraban con la gente de la sierra; y otros, por fin, afirmaban que Manolillo llevaba tiempo metido en ‘eso’ y que algún día le tenía que tocar.

Temiendo lo peor, la familia con un grupo de gente del pueblo se presentó en el cuartel solicitando la libertad del detenido por considerar que era inocente y que lo que se le imputaba era una equivocación o una calumnia. De nada sirvió. Ni siquiera se les permitió verlo. Ante esto, se pidieron firmas para su liberación y la mayoría de los paisanos firmó o estampó su huella. Pulio estaba al corriente de los acontecimientos por lo que oía en su casa pues en la del alcalde, por más que afinaba la oreja, se hablaba poco del asunto. Una mañana que se hallaba aparejando la burra para traer el agua, entró el alcalde en la cuadra y lo llamó. “Deja eso ahora. Necesito que vayas a Alhama y entregues esta carta en el cuartel. Preguntas por el teniente y se la das en mano de mi parte. Vete ahora mismo. Si por el camino alguien te pregunta a lo que vas, dices que a comprar unos bozales. Y una vez hecho el recado te vuelves”.

Notó Pulio que algo grave ocurría, y, aunque nada le había dicho el alcalde sobre el contenido de la misiva, él pensó en Manolillo. No se equivocaba. Lo raro era -se decía mientras caminaba río arriba- que lo hubiesen escogido a él. La carta iba cerrada, aunque de poco servía que no lo fuera pues él no sabía leer; pero “no puede ser nada malo; tiene que ser lo de las firmas del pueblo pidiendo que lo suelten”.

Se alegró con esta idea y se felicitó por ser él precisamente el portador de tan buena noticia. Corría más que andaba y en media hora estuvo en Alhama. Hizo como le habían dicho y se atrevió a preguntar si podía ver un momento al preso. El teniente cogió la carta y, antes de abrirla, miró con curiosidad al mensajero. Luego contestó: “De acuerdo, pero sólo un minuto”. Entró Pulio siguiendo a un guardia y llegó al calabozo. Era una habitación pequeña y muy oscura en cuya puerta se había abierto una ventanilla cruzada de barrotes. Pulio miró a través de ella pero no veía a nadie. Entonces llamó: “Manolillo, soy yo, Pulio”. Alguien se movió y se acercó a la reja.

––“¡Pulio! ¿Tú por aquí? ¿A qué has venido? ¿Cómo te han dejado entrar si no dejaron a mi mujer ni a mi madre?”

––“He venido con una carta del alcalde para la guardia civil y he preguntado si podía verte. Me han dicho que un minuto”, -contestó emocionado.

––“¿Una carta del alcalde?”, -preguntó, angustiado, El Trampas.

-“¿Y qué puede ser?”

––“Yo creo que es para que te echen. Mucha gente del pueblo ha firmado. Ya verás como pronto estás allí”.

––“No sé”, -contestó Manolillo poco animado. -“Dile a mi mujer y a mi madre que estoy bien y que no sufran por mí”.

––“Es la hora”, -sonó la voz del guardia.

––“Me voy. ¡Suerte, Manolillo!”

Y diciendo esto notó cómo la mano de su amigo, saliendo de entre los barrotes, le apretaba la mejilla hasta hacerle daño al tiempo que, llorando, le gritaba:

––“¡Soy inocente, Pulio! ¡Di al pueblo entero que soy inocente!”.

La carta no era una orden de libertad como había pensado inocentemente Pulio sino de ejecución. Manolillo El Trampas fue fusilado a la mañana siguiente y Pulio había sido el mensajero de aquella orden.

“¿Por qué yo? ¿Por qué la vida me marca con la sangre de la única persona por la que he sentido realmente afecto? Cuando Manolillo haya recibido la noticia de su muerte ¿qué habrá pensado de mí?” Éstas y otras preguntas se hacía Pulio nada más enterarse de lo ocurrido. “Si lo hubiera sabido, habría hecho pedazos la carta y yo mismo me hubiera quitado de en medio”. Pero, por una fatal casualidad, el hecho estaba consumado y nada podía cambiarse. En el pueblo se sabría que él, Pulio, su amigo, había sido el portador de la sentencia. Ahora recordaba cómo horas antes, al despedirse de él, Manolillo, desesperado, le había gritado su inocencia. Era inocente y, sin embargo, estaba muerto con una ráfaga de plomo en el cuerpo. Ya no volvería a salir en defensa suya cuando El Troneras de turno lo pusiera en ridículo. “¿Y el alcalde?”, pensó de pronto ; “¿Por qué me ha escogido a mí, el muy canalla? ¿Sabía acaso que yo era amigo de Manolillo y ha querido de esa manera que mi nombre quede para siempre unido a su muerte?” Manolillo estaba muerto y él había sido el portador de la orden asesina.

El pueblo vio cómo Troneras desentonaba en el duelo que por el pescadero se hizo en Santeña, a pesar de fingir que lo sentía yendo como uno más a darle el pésame a la familia. Llevaba en la cara la marca de la traición o al menos del que se alegra en lo más profundo de su ser. “La gentuza como él vive mucho tiempo para dar por culo”, había dicho Manolillo un día. No se equivocaba. Troneras viviría. Cómo deseaba Pulio cambiar de piel para machacarlo sin piedad. Pero ese bocado no era para él. La naturaleza no le había dado colmillos. “¿Qué hago yo aquí después de esto? De ahora en adelante seré el-que-llevó-la-orden-de-muerte-de-Manolillo”.

Una idea le hizo tambalearse: “¡Los Tajos !” Cerró los ojos de miedo. A pesar de su desarraigo por la vida, no era fácil desprenderse del pellejo. Instintivamente miró en dirección a Alhama. “El mejor sitio. Donde él. Así estaremos juntos”. Pero no. Aquello era espantoso. Intentó pensar en otra cosa. Inútil. “Otros lo han hecho, ¿por qué yo no? Si, como dicen, hay un algo detrás, allí nos veremos y le contaré lo que ha pasado”.

Estas consideraciones le dieron cierta tranquilidad. Sólo quedaba esperar a que madurase el volunto.

Fue al entierro de su amigo. Sin decir nada, cogió el mismo camino de dos días antes y se fue directamente al cementerio. Allí aguardaría a que llegase el ataúd. Desde lo alto de la cuesta que sube del balneario al cementerio se contempla todo el pueblo y parte de la enorme grieta que forman los Tajos a un lado y otro del río. Hay un lugar desde donde el golpe está asegurado. Sintió ganas de acercarse a verlo cuando terminara el entierro, pero no lo hizo por temor a levantar sospechas. “Mañana vendré yo solo”, pensó.

Al día siguiente a la hora del trabajo su madre lo llamó:

––“Pulio, ¿es que te has quedado dormido? Ya es la hora”.

Pulio no contestó. Volvió a insistir y tampoco. Subió entonces y lo encontró sentado en la cama.

––“¿Es que no me has oído?”, -preguntó la mujer, inquieta.

––“Sí”, -respondió, -“pero no pienso volver a esa casa”.

El tono desacostumbrado la dejó perpleja. Jamás su Pulio le había hablado así. Preocupada, se atrevió a preguntar por qué.

––“Algún día lo sabrás y me darás la razón”.

No dijo más. Bajó la madre triste y detrás lo hizo él. Estuvo unos minutos sentado en un escalón; luego, sin comer nada, salió de la casa y no estuvo de vuelta hasta bien entrada la tarde.

Es fácil imaginar dónde pasó el día. Cogió el camino que bordea el río y fue todo el rato por las alamedas para no ser visto. Sus pensamientos giraban en torno a la muerte en busca de la cual iba. Pero era tan espantoso que por momentos sacudía la cabeza para alejar la idea. Lo haría en cuanto llegase pero no quería pensar para no arrepentirse. Estaba decidido. Miraba el río. Recordó sus años de niñez cuando su padre lo llevaba a pescar cangrejos. No volvería. Aquél era su último viaje a Alhama. De Santeña ya se había despedido. Ahora, mientras subía, decía adiós a las alamedas en donde tantas veces había cogido gorriones y había echado la siesta en el hueco del día cuando en su casa no se podía aguantar de calor. Nada de todo aquello volvería a repetirse. Ahora que estaba a punto de dejar la vida se daba cuenta de lo atado que estaba a ella por todas estas menudencias. Se preguntaba cómo lo haría para no errar el golpe. Había oído decir que las personas que se arrojan al vacío no notan el golpe contra el suelo porque ya en el aire pierden el conocimiento. Mejor. Así sufriría menos. También que los que escogían esta forma de morir solían arrojarse de espaldas para no ver el fondo del precipicio.

El corazón le latía acelerado, la respiración era angustiosa. A unos pasos del almendro en donde se hallaba sentado, como colgado en el aire, sobresalía el espigón desde el que saltaría. A unos pasos solamente se hallaba su fin. “Qué fácil acabar con una vida”, se dijo. Miró en dirección del cementerio y vio los cipreses que sobresalían por las tapias blanqueadas. Allí estaba Manolillo. Allí estaba el hombre que lo había defendido de Troneras. “No merezco yo mejor suerte. ¿Qué espero entonces?” Hablaba en voz alta. Se levantó decidido. “Vamos, Pulio. Esto es quizá lo único importante que vas a hacer. Hasta ahora sólo has hecho lo que te ordenaban los demás, pero esto lo haces porque quieres tú”. Y avanzó hacia el precipicio. Dos metros, un metro, el tajo. El fondo se abrió ante él como se abre el paisaje al alcanzar la cima de una montaña. Quedó clavado en el filo, sin aliento. Cerró un instante los ojos, luego los abrió y volvió a mirar. Abajo, las piedras que orillaban el río enseñaban sus afilados picos dispuestos a ensartalo. Retrocedió sin apartar la vista. De pronto, sintió el roce de unas ramas en su cabeza, se asustó, se dio la vuelta y, tras unos segundos de indecisión, echó a correr huyendo del precipicio. (Así lo contaba al día siguiente un testigo ocular que, desde el otro lado del tajo, había seguido, extrañado y curioso, todos sus movimientos).

Volvió al pueblo. Para despistar hizo un haz de leña y entró en su casa. Cenó poco y en silencio. Su madre le preguntó si había encontrado trabajo para el día siguiente. “Sí”, contestó. Subió a acostarse pero no pegó ojo. Se avergonzaba de lo ocurrido. “¿Qué he hecho? Estaba en el filo, sólo quedaba lo más fácil... ¿Qué me ha pasado? Soy un cobarde”. Lloraba y sentía desprecio hacia sí mismo. Escondió la cabeza entre la ropa para que su madre no pudiera oírlo.

Así estuvo un rato. Avanzaba la noche. Luego se serenó. Miró al techo. Había vigas. Y sogas en el arcón. Hizo un gesto negativo con la cabeza como si respondiera a alguien. Luego se levantó y miró por la ventana. La luna estaba todavía alta. Podían ser las tres. Aguardó un rato. Y cuando los gallos comenzaron a cantar, sin hacer ruido, se levantó, bajó la escalera y abrió la puerta de la calle. Fuera miró por última vez su casa. Pensó en su madre, una buena mujer después de todo, ajena en aquel momento a cuanto su hijo tramaba. Vio la calle solitaria y bañada con luz de luna. Tomó el camino de siempre y, en poco rato, estuvo en Alhama. Atravesó el pueblo. Cuando alcanzó el lugar donde hoy se encuentra el cuartel, se sentó unos minutos sobre una piedra. Algunos madrugadores lo miraban con curiosidad. “Hoy puedo mirar a todos a la cara y sin miedo porque hoy soy un hombre libre”. Se rió de la idea. ¿Qué pensarían al verlo los que se cruzaban con él aquella hermosa mañana, tan fresco y sonriente, tan ligero de carga por dentro y por fuera, tan desposeído de toda la miseria que es la condición humana? En esta hora era él el espectador del mundo, de ese mundo que lo había proscrito casi desde que nació y en el que siempre se había sentido tan a disgusto. Volvió a sonreír. Un hombre venía con una carretilla cargada de estiércol y caminaba hacia él. Cuando estuvo cerca se miraron y Pulio se atrevió a hablar:

––“Parece que madrugamos ¿eh, maestro?”

––“Sí”, -contestó el otro; -“el estiércol es mejor sacarlo antes de que salga el sol. Luego huele más”.

Siguió su camino y se detuvo a pocos metros en un muladar. Vació la carga y volvió.

––“Pero que usted ha madrugado todavía más”, -dijo el hombre.

-“¿Va en busca del trabajo?”

––“No, maestro. Bueno... sí. Voy a hacer un trabajillo ahí más allá, pero es corto y pronto habré terminado”.

––Pues no lo entretengo, amigo. Yo también voy a seguir con el mío. Adiós”. -Pulio lo vio alejarse. Era el último hombre con el que hablaba.

––“Adiós”, -contestó cuando ya no podía oírlo.

Siguió hasta el filo del tajo, se detuvo un instante, miró al fondo...

Luego sonrió, susurró algo a media voz y se arrojó.

El testigo del día anterior, intrigado por lo que había visto la víspera, marchó temprano a su lugar de trabajo. Al no ver a nadie junto al almendro, como si lo presintiera, se asomó al tajo y miró. Allá abajo, destrozado, yacía el cuerpo de un hombre. Inmediatamente lo comunicó a la guardia civil y acto seguido recogieron los restos en un saco y los llevaron al cementerio. Una tapia lo separaba de su amigo Manolillo. Los suicidas eran enterrados en campo aparte.

Ni a una oración tuvo derecho el pobre, el bueno, el ‘dulce’ Pulio.

1.- Niño encargado de llevar la comida a los segadores.

2.- Se dice ‘pintar’ a la siembra de legumbres (garbanzos, lentejas, yeros,…) en que una persona -generalmente niño o mujer- va detrás del arado echando en el surco recién abierto, una a una, la semilla.