Otro personaje que visitó la posada en los años de la posguerra fue un afilador. Si de Pepe Negro hemos dicho que rompía todos los esquemas del personal que, regularmente, acudía a la posada, lo mismo podemos decir de este honrado afilador, aunque por razones bien distintas.

Debía de andar cerca de los sesenta y era de mediana estatura, algo encorvado al andar, con una camisola faldón parecida a las de los buhoneros manchegos -que también nos visitaban-, unas alpargatas de lona y suela de goma y una gorra visera negra y brillosa por el uso con la que se cubría la cabeza totalmente calva. Aquel hombre venía especialmente por primavera y otoño y casi siempre al atardecer. Llegaba arrastrando su carrillo mono-rueda con la vista en el suelo para sortear los numerosos baches del camino. Si se cruzaba con alguien, saludaba afable y continuaba con paso regular hasta que el cansancio lo rendía. Entonces paraba el carro sobre sus patas traseras, se sentaba junto a él, se quitaba la gorra y se secaba el abundante sudor que le mojaba la cabeza. Cuando asomaba por el puente, si estábamos jugando con otros niños en la era de los bueyes y lo veíamos venir, mis hermanos y yo íbamos a su encuentro y le dábamos la bienvenida poniéndonos sencillamente delante de él para que nos viera y nos dijera algo. Los compañeros se quedaban mirando y, en cuanto daba fin esta corta ceremonia, seguíamos el juego como si nada lo hubiera interrumpido.

Ya por la calle del Sol, camino de la posada, se sacaba una flauta que llevaba en el bolsillo de la camisola y la hacía sonar varias veces para anunciarse. Era una flauta de Pan, dorada, y tenía un sonido limpio y brillante. La rítmica del pregón era curiosa y siempre la misma. Recorría con rapidez toda la gama diatónica del instrumento empezando por el sonido más grave, hasta llegar a la nota más aguda; aquí, sin interrumpir el sonido, hacía un largo calderón; descendía luego rápidamente al sonido inicial, deteniéndose otro tanto; y, finalmente, volvía a subir, terminando, cortante, en el agudo. Los niños nos quedábamos mirando sorprendidos de que, en tan poco tiempo, aquel instrumento tan pequeñito pudiera emitir tantos sonidos. Y en cuanto aquella música se dejaba oír en el aire de Santeña, ya había vecinas camino de la posada, cuchillo y tijeras en mano, para que el menestral se los afilara.

Traía el afilador, echadas sobre el tablero del carrito, unas alforjas alpujarreñas con la talega de la comida y una bota de vino. Muchas veces, al llegar a la posada, si todavía le quedaba algo de comer, en vez de pedir el plato de cocido (menú habitual de la noche), se sentaba a la mesa, destapaba la fiambrera, se colocaba la bota al lado, abría la navaja –que era de esas que hacen clic–, limpiaba la hoja en una servilleta, se cortaba una buena loncha de pan casero y se ponía a comer, no sin antes invitar cortésmente a los presentes. Cuando terminaba, volvía a guardarlo todo en su sitio, pasaba luego la servilleta sobre la mesa para quitar las migajas que hubieran podido caer, se levantaba, vaciaba la servilleta a la entrada de la cuadra, a continuación colgaba las alforjas de una estaca, y finalmente se sentaba al fuego si hacía frío, o en una silla cerca de la escalera si no era el caso, hasta la hora de dormir. Para dormir, como no tenía aparejo porque no traía bestia, se le proporcionaban un colchón y unas mantas y en algún rincón del descargadero instalaba su lecho. Nunca era de los primeros en acostarse; al contrario, le gustaba quedarse escuchando a los arrieros o hablando con ellos y con mi abuelo hasta que no quedaba nadie de pie.

Lo primero que sorprendía en aquel hombre era su mirada. Tenía los ojos negros y grandes, y era su mirar sereno y profundo, como el de quien ha pasado gran parte de su vida en la sabia compañía de los libros. Dijérase que leía el interior de los demás. Tenía además un cutis suave y cuidado que contrastaba con el de los arrieros, curtido y basto. Su hablar era pausado y su expresión tan clara y correcta que chocaban en atuendo y oficio tan vulgares.

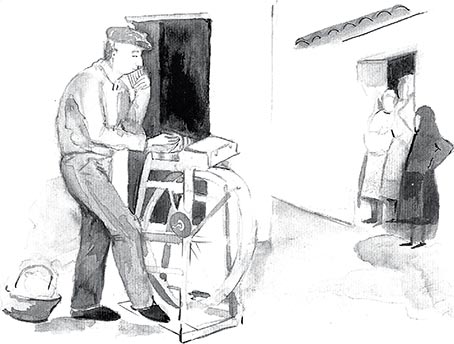

Por la mañana, después del desayuno, salía en busca de trabajo y, nada más poner el carrito en la calle, oíase aquella sintonía tan peculiar que anunciaba su presencia. Empezaba a llegar la clientela y empezaba él a recoger las herramientas que le traían; las repasaba unos instantes con atención antes de pasarlas por la muela mientras ponía en movimiento la rueda pedaleando sobre una tabla estrecha y alargada unida al eje por una correa. ¡Con qué cariño y destreza realizaba aquel hombre su trabajo! Giraba la muela al compás del pedal, y, al rozar sobre ella la cuchilla, producíase un sonido chillón al tiempo que, del punto de fricción, brotaba un haz de chispas semejante a la cola de un minúsculo cometa que se abría en abanico para extinguirse en seguida antes de llegar al suelo. A todos, pero especialmente a los niños, nos extrañaba que no ardiera el mandil del afilador ni que él mismo se quemara cuando sobre su cuerpo se estrellaba aquel chorro de partículas incandescentes. Mientras amolaba, el maestro miraba y remiraba continuamente la hoja de la herramienta que estaba afilando, presionándola de vez en cuando sobre la yema de sus dedos o contra la madera del carrito para comprobar que cortaba; y cuando el corte era el deseado, la miraba una vez más y la devolvía a su dueña con el gozo del artista que da fin a su obra. Luego le decía el precio, le pagaban, y a otra.

Volvía el hombre a la posada para almorzar y, después de descansar un rato, salía de nuevo a la calle en busca de más trabajo. O bajaba a Valenzuela y dejaba dicho que volvería para cenar y dormir.

Una noche que no había arrieros, terminó de cenar y se sentó junto al fuego donde estaba mi abuelo. Empezaron a hablar de lugares comunes, pero pronto la conversación derivó en cuestiones personales. Mi abuelo se puso a hablar, cómo no, de la guerra y de la situación en la que habían quedado los del bando perdedor. Y, para ilustrar lo que de manera general decía, pasó al caso concreto y más próximo que tenía: el de uno de sus hijos.

––“Imagínese usted el crimen tan grande que cometió mi hijo: cogerle la guerra en el bando contrario y ser de carrera, porque es maestro nacional. Pues si me pongo a contarle...”.

El hombre debió de sentir curiosidad porque no tardó en preguntar:

––“¿Y qué pasó, si no es impertinencia?”

Se levantó mi abuelo y se asomó a la cuadra por si había entrado alguien sin que él se diera cuenta, pues la puerta de la posada estaba siempre abierta. Todo estaba en orden, se volvió a sentar y comenzó.

––“Pues verá usted. Tengo tres hijos: una hembra, la mayor, y dos varones, gemelos. Uno de ellos, como ya he dicho, estudió la carrera de Maestro. Durante la guerra, cuando decían que iban a bombardear los pueblos, la gente salía corriendo; y en una de aquellas ocasiones, él y su hermano salieron corriendo también. Y corriendo, corriendo, llegaron hasta Murcia. Allí estaban las izquierdas y ellos, sin quererlo ni buscarlo, se encontraron en zona roja. Era por el año treinta y seis, a principios de la guerra, y ellos, por miedo a caer en el bando contrario y que los mataran si los tomaban por rojos, se quedaron allí; y en zona roja pasaron toda la guerra. Cuando terminó, a uno lo trajeron en concentración a la azucarera de Caniles de Baza, y después de varios días, cuando pudimos conseguir los certificados de buena conducta del ayuntamiento y de la guardia civil, fueron mi nuera, mi yerno y mi hija y se lo trajeron a casa. Que es el que tengo aquí. Pero al maestro, que tampoco había hecho nada, lo metieron en la cárcel y, poco después, a él y a otros muchos, le hicieron un consejo de guerra y los condenaron a muerte. Ya puede usted imaginarse lo que a mí me entró. Estaba en Santiago de Compostela y yo no podía ir allí. Al enterarnos de la condena, un hermano mío que es cura y que estaba en Jerez de la Frontera, se plantó en Madrid en una avioneta de los Domecq, que eran amigos suyos, y gracias a él, le cambiaron la pena por seis años de cárcel. De lo que pasó en las cárceles -porque estuvo en varias- no acabaría de contarle en toda la noche. En fin, terminó los años de condena y volvió al pueblo, pero ¡en qué condiciones! No podía salir de la casa nada más que para presentarse en el cuartel, donde le decían de todo y lo amenazaban constantemente. Y todavía mi hijo no tenía que trabajar para comer; pero aquí había muchos, la mayoría, que también habían vuelto de la cárcel, padres de familia sin tener donde caerse muertos, y no podían salir a ganar el peón, así que ya puede usted imaginarse el drama. Aquella situación era insoportable y todos decían que habían salido de una cárcel para entrar en otra peor. Entonces mi hijo, como persona instruida, decía que aquello no podían ser órdenes de Franco, que ellos habían cumplido su condena y tenían derecho a rehacer sus vidas; aunque a él, por haber estado en zona roja y haber pasado luego por la cárcel, no le permitían ya trabajar de maestro. Esto y la vida que llevaba en el pueblo, nada más encerrado, lo tenían amargado. Con novia desde antes de la guerra y esperando casarse en cuanto sacara las oposiciones, ya puede usted comprender cómo estaba. Harto de aguantar y pensando que lo que estaba pasando tenía que ser obra del cabo de la guardia civil destinado aquí, -un canalla sanguinario de los muchos que por entonces se aprovecharon de la situación-, le escribió al mismo Franco contándole lo que pasaba, y, a los pocos días, se presentó en el pueblo un capitán de la guardia civil. Llamó al cuartel a él y a los que estaban en su situación y, uno por uno, los fue escuchando a todos. Después los juntó y les dijo que la guerra había terminado y que ellos eran personas libres igual que los demás; que podían hacer su vida normal, trabajando y yendo a donde quisieran; y que si alguien se metía con ellos, que dieran parte igual que habían hecho entonces. Y al día siguiente salió del pueblo el cabo Ballesteros, –que así se llamaba–, “echado del cuerpo”, según dijeron.

El afilador escuchó atentamente la explicación de mi abuelo y, a continuación, aprovechando que seguían estando solos, le contó su caso.

Sacaba su flauta y la hacía sonar varias veces para anunciarse.

––“Acaba usted de relatarme una historia que, por desgracia, conozco bien, pues somos muchos las víctimas de esta barbarie. Yo soy uno de ellos. Con la confianza que me inspiran su sinceridad y su persona, le voy a contar cuál ha sido mi vida desde que empezó la guerra. Yo soy de Valencia y he sido profesor de universidad. Soy doctor en Ciencias Políticas y mi vida toda la he consagrado al estudio. Hasta el golpe de Estado. Mi padre tenía un taller de afilado en Valencia y yo pude estudiar gracias a sus sacrificios. Como todos los padres, quería para mí un futuro mejor, y, por otra parte, a mí me gustó siempre el estudio. Hice una carrera brillante y me quedé a enseñar en la universidad. Pero, como comprenderá, la materia que yo enseñaba es muy comprometida y cuando Franco dio el golpe de Estado, todos los profesores donde yo enseñaba nos declaramos en contra por considerar que aquello era un atentado a la legalidad. Y allí empezó nuestra desgracia. Durante la guerra yo no hice otra cosa que defender la República porque, buena o mala, era lo que habíamos votado los españoles y porque si no defendemos la voluntad popular, entonces se llega a la anarquía. Pero acabó la guerra y estábamos en la lista negra. Los que pudieron se marcharon al extranjero, pero los que nos quedamos aquí, ya ve usted lo que nos ha tocado. Yo pasé varios años en la cárcel por lo mismo que su hijo, sencillamente por estar en el otro bando, y sé lo que se reparte allí. Y cuando salí me encontré peor porque tuve que decir adiós a todo aquello por lo que había luchado en mi vida: a mi carrera, a mi trabajo como profesor, a mi estudio, a mi ambiente, en una palabra, a todo. Pero, además, no me dejaban tranquilo. Me seguían a todas partes, tenía que estar siempre presentándome ante las autoridades y siempre localizado, no tenía libertad para nada, y lo peor: expuesto a cada momento a que algún esbirro de los del otro bando se tomara la venganza por su mano y... Ya me entiende usted. Ni trabajar podía. Y tenía que vivir y alimentar a mi familia. Ante esta situación, decidí que no iba a continuar siempre así, y, de la noche a la mañana, me vine para acá, al pueblo de unos parientes de mi esposa, disfrazado de afilador, oficio que conozco bien porque ayudaba a mi padre cuando tenía el taller. En el pueblo nadie sabe de mí y, por lo menos, estoy lejos de los que me buscan. Además, el alcalde está algo emparentado con la familia de mi mujer y tiene conmigo un trato especial. Cada vez que salgo del pueblo a buscarme la vida necesito un salvoconducto, -que sólo dan para un par de días cuando mucho-; pero como mi trabajo me obliga a ausentarme, a veces, durante semanas, siempre lo tengo caducado. Entonces el buen hombre hace la vista gorda y, si alguien le pregunta, contesta que todo está en regla. Una buena persona. Pero, si le digo la verdad, estoy siempre intranquilo; en cualquier momento pueden dar un chivatazo; que hay mucha gentuza dispuesta a hacer daño. Por eso, me paso temporadas enteras fuera del pueblo, corriendo de acá para allá, con el carrillo este, que ya me cuesta arrastrar; y muchas noches, cuando hace buen tiempo, duermo en el campo, debajo de algún árbol o en algún cortijo abandonado. Así, frecuentando las poblaciones lo menos posible, me siento más seguro. Pero dígame usted si esto es vida. Con nadie puedo hablar de lo mío ni de nada que pueda delatarme; tengo que tener un cuidado extremo. A veces, algunas clientas me dicen que no tengo pinta de correcaminos ni de afilador. Yo me río por fuera pero por dentro me echo a temblar y procuro salir de la situación con alguna broma para despistar. Pero, se lo digo, Antonio, esto no es vida. Mi mujer, imagínese: siempre en ascuas, temiendo lo peor cuando tardo en regresar y asustada cuando estoy allí. Y así tendremos que estar hasta que quien nos trajo a este maldito mundo se acuerde de nosotros”.

Estuvo viniendo el afilador algunos años todavía, pero los dos últimos acusaba un gran cansancio. Hablaba muy poco y no podía con su cuerpo. El poco pelo que le quedaba en la cabeza se había vuelto completamente blanco y la gorra negra con la que siempre se cubría la calva estaba de muy mal ver. Salía a la calle con cierta desidia, como a la fuerza, y cuando tocaba su dorada flauta, tampoco el sonido salía ya con el vigor y la nitidez de años anteriores. Todos nos hacemos viejos y, a partir de cierta edad, resulta triste contemplar la labor del tiempo sobre nuestro cuerpo. Pero en aquel hombre había una tristeza mucho más honda, casi abisal. En sus largos silencios, tal vez repasaba unas clases magistrales que ya nadie oiría porque el poder de turno había apagado su voz igual que cuando un cernícalo se come a un ruiseñor. ¡Con la de cosas que tenía él para decir ahora!.

Fue el último afilador que pasó por la posada.