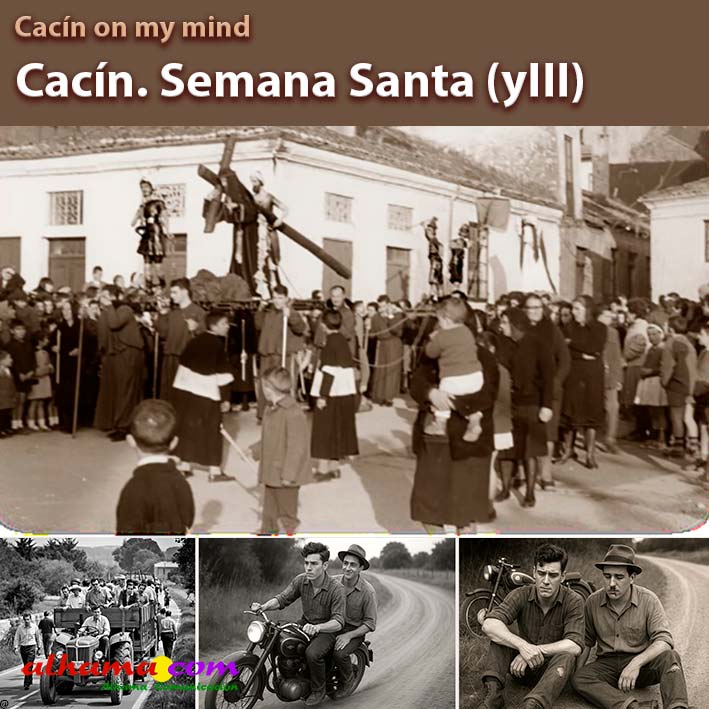

Concluimos estas entregas acerca de la Semana Santa en Comacón, describiendo el final del sabotaje del Viernes Santo por el beodo del pueblo, a quien caracterizamos con un par de pinceladas.

Se narra el final de la Semana Santa, con el colofón del día grande que la cierra: la celebración del Domingo de Resurrección, fiesta familiar que reunía - y aún reúne, de otra manera, lógicamente - a todos los pueblos de los contornos del Pantano de los Bermejales, y que tiene como epicentro para ello la hospitalidad de ese poblado y sus gentes. Preparativos apresurados, viaje accidentado y vuelta triste son descritos con la amplitud que el asunto merece.

Y acaba la serie con unos someros pensamientos y meditaciones sobre la Semana Santa, su vigencia actual, y lo que nos enseñaba…y enseña.

Como siempre, mi agradecimiento por la lectura de estos textos a todos lo que han tenido la deferencia de hacerlo.

Semana Santa (y III)

Tú te pegas una semanita en Sevilla

en Semana Santa, y el cuerpo

lo que te pide es ser español.

(D. Rovira)

(Vine del capítulo II)

… y lanzó un misil tierra-tierra, más exactamente altar-atrio, en forma de mirada penetrante y furibunda hacia la zona donde estaba situado el émulo de “San Genarín”, el “santo” leonés borrachín a quien se dedica una procesión pagana en que se entonan cánticos de este tenor: “Genaro, Genaro, es cojonudo”, “Genarín, valiente, queremos aguardiente”, u "Hombre pequeño de gran pitilín, San Genarín”, antes de acabar en macrobotellón. Ese es el signo de los tiempos; pero volvamos a la iglesia de Cacín, Viernes Santo, 31 de marzo de 1961.

• ¡A ese ateo pecador, que lo prendan! – gritó y mandó a la vez nuestro párroco, en pleno trance litúrgico.

• Lo mehmetico que ‘l año pazao – murmuró resignado nuestro beodo.

Con una leve indicación de sus circunflexas e interrogativas cejas, el oficiante miró al buen Don Ángel, el sargento, que tenía a su no menos bondadosa Doña Teo como emperatriz, y no necesitó más órdenes. Con paso firme y militar, como es de rigor en la máxima autoridad del pueblo, partió de la primera bancada a la izquierda, según se entraba al templo, vista al frente y barbilla altiva, y se dirigió, acompañado de dos números de la Benemérita, de manera expeditiva y marcial, al pórtico desde donde disparaba su acerada sintaxis el trasegador; nunca una errata estuvo más cerca de costar el pellejo. Llegada al atrio, pues, la fuerza pública, se llevó en volandas a nuestro beodo al cuartelillo, entre los murmullos risueños con sordina - que habrían sido sonoras carcajadas sin bozal en otro lugar y circunstancia - y respetuosos a la vez del respetable que atendía a la función semanasantera, habitual y acostumbrada, a decir del arrestado. De allí, tras el pertinente intercambio de opiniones e ideas, contraste de pareceres, debate de conceptos y tesituras de fuste mayor sobre el particular de aquel día, fue llevado a su casa a dormir la mona, un día más; en efecto, el Viernes Santo en su vida no había supuesto gran cambio. Nuestro alcohólico conocido continuó con su rutina y sus azares, que incluían unas ocurrencias y salidas ingeniosas y únicas; el tintorro Espadafor, y el mencionado blanco pasto Espinosa ayudaban, confiriéndole una nariz rotunda y exclusiva de tubérculo arteriovenoso. Un día cualquiera, en la tienda de Paletas:

• Dam’ un pah ‘e litroh ‘e zuminihtro, Manolillo.

• ¿Hah traío ‘l envaze?

• Táh ‘blando con éh.

No me digan que no tiene guasa y agudeza la cosa. Así se lo reconoció Manolillo Paletas con una gran risotada.

Don Aureliano retornó una vez más a la sacristía, a recomponerse, a “recapacitarse”, como gustaba decir el abuelo José, del sofoco y la indignación a que lo había abocado aquel inocente bacante. Volvió al poco a la iglesia; y, tras una faena aseada o de aliño, como dicen los viejunos, dio por finiquitados los oficios, y dejó a su grey sola ante…el sagrario.

En efecto: Jueves y Viernes Santos se dejaba el sagrario abierto y vacío, como una metáfora de la soledad y desamparo del pueblo sin Cristo. Así mismo, se montaban turnos de guardia para “velar al Señor”. La gente joven permanecía toda la noche en la Iglesia, con mayor o menor fervor, y con un ánimo de divertimento por lo bajini, para que el cura no los enfilara y reprendiera. Años después, cuando las costumbres se relajaron, esas noches en vela se transformaron en semijuergas y preludios de los botellones finiseculares. Pero en aquellos tiempos, mayores y jóvenes se mostraban contritos y apesadumbrados en esas horas fatídicas en que el Redentor era llevado al Gólgota entre burlas y golpes. Aquello era un factor aglutinante y cohesionador de la gente de Comacón, que tenían una ocasión inmejorable de socializar y acometer empresas comunes; el velorio, en este caso.

Por fin amanecía el sábado, que sería de gloria a partir de la medianoche: se vislumbraba la Resurrección del Señor, motivo de enorme alegría y satisfacción, pues suponía el levantamiento de todas las duras restricciones a que se sometía al pueblo durante esos días tan píos y estrictos. Y, sobre todo, júbilo e ilusión, porque al día siguiente era el día del Domingo de Resurrección. ¡Y cómo se celebraba ese día, no sólo en Cacín, sino en la comarca entera! El Pantano de los Bermejales servía como anfitrión de la renovada exultación con que se abría paso la vida en la primavera de los contornos, tan bellos y sensuales…

El sábado por la mañana amanecía somnoliento, tras la noche en vela “acompañando al Señor”, que en ningún caso podía quedarse solo: bastante tuvo con lo que le hicieron los judíos aquel mal día. La mañana se aprovechaba para reponerse, e ir preparando las celebraciones de esa noche, y, especialmente, como se ha apuntado más arriba, del gran día: el Domingo de Resurrección. La Soledad de María Madre de Cristo mutada en Dolorosa con motivos llenaba el día; la noche del Sábado Santo se decía misa a medianoche, entre tumulto de campanas, cohetes, vítores, abrazos y felicitaciones, y expresiones de alegría, delirio colectivo borgiano, porque Dios acababa de resucitar, un año más. La iglesia, de nuevo de bote en bote; nuestro párroco, eufórico, porque un año más su grey había sido conducida debidamente a través de los días y las noches insuflados de fe y fervor cristianos, católicos, apostólicos y romanos. Misión cumplida: high five! Llegada era la hora de que la plebe se solazara, tras las bien ganadas penitencias, indulgencias, bulas y cuaresmas que la atosigaron durante inacabables y afligidos meses sin escapatoria.

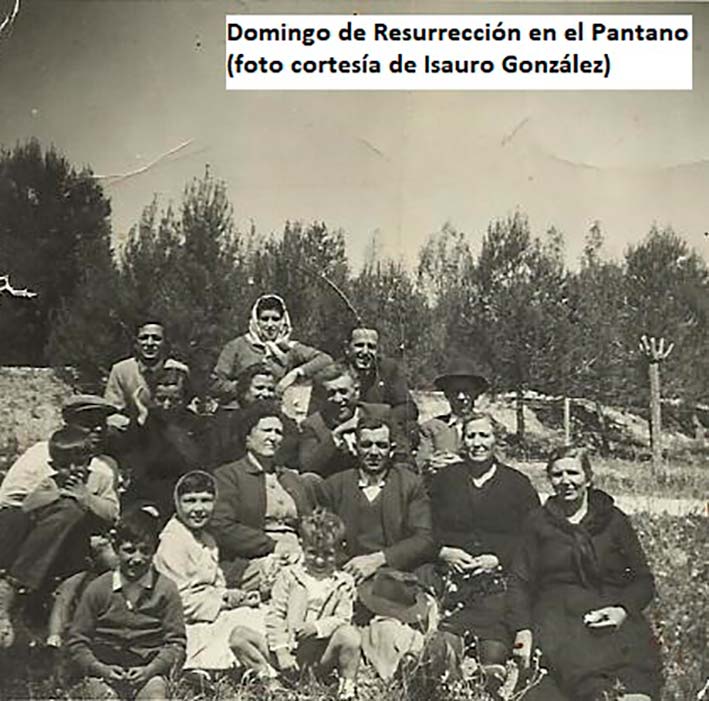

Y llegó el gran día: 2 de abril, Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección. Desde bien temprano, se veía a la gente del pueblo atareada y efervescente preparando el antecitado gran día. Actividad febril, tráfico y tráfago de personas calles arriba y calles abajo, como un hormiguero alterado, enajenado. Sobre las 11 de la mañana se comenzaban a distribuir los paisanos entre los medios de locomoción disponibles: tractores, mulos, burros, Derbis y Mobylettes, Montesas y Bultacos, MVs y Ducatis, etc. Bicicletas, no, que había una larga y empinada cuesta carretera de los tajos p’arriba. Ito echaba gasolina de una lata en su Montesa Brío 150 roja. Pepico tenía bien preparado su tractor, el Turner inglés; la competencia, nuestro querido vecino Guillermo, aprestaba su Lanz celeste. Ambos con sus respectivos remolques bien limpios y relucientes, laterales cerrados, compuerta trasera abierta para recibir a los viajeros. Sin cinturones ni otras medidas de seguridad. Cada viajante venía provisto de una silla de anea, y varios niños, que no ocupaban asiento; el viaje era gratis, así que mejor no ponerse exigente.

Se acomodaban los turistas pioneros en el remolque, en formación rectangular, sentados en sus asientos, agarrados a los varales de los laterales, apenas capaces de domar su excitación y emoción ante el día tan prometedor y sugestivo que se les presentaba. El tiempo acompañaba, y el astro rey doraba las frentes curtidas por otros soles menos amorosos, los que tenían que sufrir el resto del año.

Salió el Lanz, el muy tunante, primero. Pepico le siguió de inmediato, y el tuc-tuc de la chimenea de los tractores acompañaba la alegría que mostraban los festejantes. Se torció a la izquierda en el cruce, pasado el puente; se dejó atrás el cortijo de los Miravetes, se viró a la izquierda en el cruce del cortijo El Puente, que igualmente quedó soslayado. En unos minutos, estaban en el Puente Romano, listos para la subida de la cuesta de los tajos, amenazantes a la izquierda, protegidos por unos marmolillos cuadrafónicos alargados, perfectos guardianes, lo que no impedía el vértigo que sentían lo viajeros al asomarse peligrosamente a las mil curvas que había que negociar (sobre todo, la de Manolo el Chilondro, o El Quemao, cuyo camión Barreiros traspuso por ella un mal día, salvando el querido paisano la vida de puro milagro). A mitad de cuesta, el tractor comenzó a dar signos de bronquiolitis aguda, con tosidos de criatura asfixiada. Mucha carga, y mucha pendiente. Y comenzaron los cánticos:

• Para ser conductor de primera, acelera, acelera…

Pepico callaba y se concentraba en guiar aquel trasto leal y fiel.

• Para ser conductor de segunda, ten cuidado con las curvas…

Pepico se rascó la oreja y se remejió en el asiento.

• Para ser conductor de tercera, ten cuidado con la acera…

Pepico se echó la gorra atrás, se rascó la frente, luego el colodrillo, pescuezo o cogote, movió desaprobadoramente la cabeza, y de medio lado les hizo ver que no le hacía mucha gracia esa coplilla, que él era un gran conductor, de siempre, que no se pasaran o los apeaba allí mismo, que el billete no daba derecho a cante. La carcajada del final hizo entender a los alarmados domingueros que estaba de broma, así que se redoblaron los cánticos con renovados ímpetus. Pepico correspondió al jolgorio general con una pitada y un par de amagos de adelantamiento al Lanz, jaleados por la jauría del remolque, sin éxito. Pero había que intentarlo, cuestión de honor y orgullillo. Los paisanos danzaban en el remolque, y no motu proprio, no por sí mismos: el ritmo impuesto por el Turner, agravado y aumentado por los baches y sobacones de la carretera, era tal que la hora y pico de viaje la pasaron dando saltos, y eso que no se había inventado aún el baile moderno de los ye-yés.

Peor les fue a Ito y a Evaristo, que decidieron ir por libre en la Montesa roja del primero. Así se recogió su aventi marsellesca en “Comacón-Cacín forever” (Mirahadas, 2023), que mereció además la correspondiente copla jocosa de Pepe Cuchillas, el gran rapsoda y cantaor comaconero:

“Finalmente, incorporo otra coplilla de Pepe “Cuchillas”, que ha tenido la gentileza de enviarme junto con la anterior, en un archivo que él ha denominado acertadamente “Grandes éxitos de mi juventud”. Los versos hacen referencia al accidente que sufrieron Ito y Evaristo, dos de los conspicuos y muy apreciados jóvenes del pueblo, con ocasión de su desplazamiento en moto para ir a un baile al Pantano de los Bermejales. Como es habitual, de un incidente nimio, la caída de la moto cual arcángeles modernos caídos, valga la redundancia, en desgracia, es oportunidad única para que el jovencísimo bardo reluzca en todo su esplendor, y pergeñe y fragüe unas consonancias y asonancias que a nadie dejaban indiferente; de hecho, como bien dice Pepe, constituyó otro de sus grandes “hits” de la época:

Dos muchachos de Cacín

de mucho motociclismo

fueron un día al pantano

para pasar el domingo.

Al llegar a una curva

no la pudieron tomar,

y se dieron un cepazo

que se iban a matar.

Se levanta Evaristo

“Ito mio, ¿qué me has hecho,

que me he roto una pata,

y medio hombro derecho?”

Ito que nada decía

a Evaristo asustó,

Evaristo se creía

que la moto lo mató.

Ito al fin se recupera

y pedía carbonato,

pues tenía la nariz

lo mismo que un guarro chato.

Cuando se entere mi padre

que yo no le dije nada,

se cree que estoy en el río

con el Land Rover por agua.

Después se van al pantano,

iban pensando en ligar,

y con los calzones rotos

no pudieron hacer ná.”

Qué entrañables los dos, Ito y Evaristo, Evaristo e Ito. Irrepetibles.

Se llegaba al Pantano de los Bermejales poco antes del mediodía. Las distintas familias se agrupaban en torno a un olivo o a un almendro, alrededor de la plaza de del poblado, o incluso en los abundantes pinares que festonean y circundan el edénico lugar, presidido siempre por esa masa de agua de color turquesa que reflejaba como fiel espéculo las siluetas de la Maroma, el Lucero, Navachico y demás cumbres de las sierras Almijara, Tejeda y de Alhama, en un majestuoso espectáculo de luz y color, textura y skyline. En la plaza del Pantano estaba dispuesta ya la banda que amenizaría el día: “El Trío Jameño”, 3 músicos, 3: un batería que manejaba o aporreaba una caja, bombo y platillo; un saxofonista, que sonaba poco y se retorcía mucho, transfigurado y arrebatado por la música de cualquier canción, incluso cuando no tocaba él; y el líder de la banda, Juan Miguel, un trompetista de oro y plata que interpretaba “El silencio” de Rudy Ventura como nadie. A medida que el servicio de ambigú del bar de la esquina iba incrementando ventas, la temperatura subía en la plaza, y los músicos se entregaban sin reparos a su noble arte. Entre chimpunes, pasodobles y demás, la placeta hervía, levantando unas polvaredas de batalla épica medieval. Al cabo de un rato, todos con los pelos, cejas y ropajes blancos. De fiesta.

Al atardecer, se daba por concluida la jornada; viajeros al tractor, con sus sillas de anea y las cestas - de picnic, aunque aún no se había inventado la palabra - ya livianas, vacías. Los más rapagones se quedaban en la verbena hasta algo más tarde. La vuelta al pueblo de estos se hacía a pie, normalmente, trocheando por veredas y barrancos, noche cerrada, luna menguante. Tan normal.

Y así se daba por amortizada una Semana Santa más.

Han pasado varias décadas desde aquellos días. El mundo ha cambiado, y no siempre para mejor. La religiosidad y la mística no pasa por su mejor época: en tiempo de pérdida de valores, crece el interés por la gastronomía, decía Vázquez Montalbán; bares y restaurantes brotan como setas. Siempre llenos. El epicureísmo sensato ha devenido en un hedonismo feroz, lo que demuestra que el ser humano ha progresado en economía y tecnología, pero el espíritu sigue en hibernamiento neolítico. La fe y devoción de los años de la dictadura fueron denostados en la Transición y en años subsiguientes; se tildaba de reaccionarias las manifestaciones religiosas, en especial las de la Semana Santa. Pero he aquí que de pronto la izquierda reaccionó a su vez, y repensó el asunto. Porque la verdad era que el pueblo llano seguía teniendo creencias arraigadas. Surgen voces de una “izquierda transformadora” (Floren Ramírez en “Viento Sur”, 15-4-2021) que intentan compatibilizar esas que ellos tildan de manifestaciones religiosas casposas y retrógradas del pueblo con sus fines y metodologías jergales a lo Marta Harnecker - la “torturadora” oficial del materialismo histórico y dialéctico - poniendo como testigos a Gramsci y a Bajtin, nada menos. “Tensión dialéctica” la llaman, y acaban “legitimando” las procesiones: otra de las contradicciones (más bien incongruencias e incoherencias) que deben cabalgar: mucha fiesta y poca religión, afirman. “Mi ética es mi estética”, dijo A. Gide; “más vale llegar tarde que fea”, decía una abuela sabia del pueblo. Igual de válidos y extrapolados asertos. Y así, un buen día nos sorprendieron los prebostes políticos de toda calaña presidiendo como autoridades civiles las procesiones y otras manifestaciones litúrgicas. Vivir para ver. Hasta hoy, en que las procesiones son un evento de enorme magnitud, que atraen a miles de turistas, y que muestran la fe sui generis de miles de personas…manque sólo sea en Semana Santa. Cualquier otro día del año las iglesias están prácticamente vacías. Las vocaciones escasean, y no es raro encontrar a sacerdotes sudamericanos o incluso guineanos al mando de nuestras parroquias. Igual ocurre con los conventos, de ambos géneros. “¿Sigue España siendo católica?” Se preguntan César Rina y Pablo D’Ors en El País del 27-3-2024: “Las celebraciones religiosas de la Semana Santa en España permitirían pensar en un fuerte compromiso de la ciudadanía con la religión, una premisa que contrasta con la pérdida de vocaciones y de fieles en los templos.” ¿En qué quedamos? En suma, la conmemoración estos días de la pasión de Cristo, de su muerte y resurrección, suscita el debate sobre la religiosidad y el catolicismo de la sociedad española, la misma que según las encuestas va abandonando sus creencias y deshabitando las iglesias, y al mismo tiempo llena las calles de penitentes y cofrades por estas fechas, reiteramos, entre el sentimiento de identidad y pertenencia, y una nueva forma de entender la espiritualidad.

“Un hombre completamente inocente se ofreció a sí mismo por el bien de otros, incluidos sus enemigos, y asumió la redención del mundo. Fue un acto perfecto”. Así pensaba Mahatma Gandhi. Seamos creyentes o no, la Semana Santa ofrece una oportunidad única de reflexión, y renovación de algunos de los bienintencionados los votos que hicimos la noche del 31 de diciembre, esos buenos deseos que ya se han olvidado. La muerte y posterior resurrección son una alegoría de las vidas de cada persona, que se reinventan y reciclan continuamente en pro de la supervivencia. En definitiva, la Semana Santa nos invita a detenernos, reflexionar y fortalecer nuestra conexión con lo trascendental; ofrece una oportunidad para reflexionar sobre temas universales como la moralidad, la compasión y la solidaridad, independientemente de las creencias religiosas. La Semana Santa - seamos o no creyentes, insistimos - es necesaria, y supone un arreón en nuestras vidas, un toque de atención, como aquel “apártense vacas, que la vida es corta”, esquela mortuoria en una corona de flores que dedican al coronel Aureliano Buendía sus amigos, en “Cien años de soledad” de García Márquez.

Espabilemos, pues.

[Fin de la serie monográfica sobre la Semana Santa]