Un viaje antes que una historia, que comenzó hace más de un siglo y nos transportará desde los humildes cortijos de la Jayena de principios del siglo XX hasta la próspera población de Igualada, en Cataluña, en la actualidad.

En el AVE que cubre el trayecto Barcelona-Granada

En el AVE que cubre el trayecto Barcelona-Granada

Últimos días de julio de 2019. El tren de alta velocidad, que salió puntual de Barcelona con destino Granada, avanzaba en dirección sur -como suele decirse, a velocidad de vértigo-, atravesando los campos agostados y los extensos rastrojales amarillos de España en pleno verano, en un viaje de más de cinco horas que cruza en diagonal nuestro país. Mientras el paisaje iba desfilando apresurado al otro lado de mi ventanilla, intentaba ordenar la ingente cantidad de material -grabaciones, fotografías, apuntes y papelillos sueltos- obtenido gracias a la colaboración de una cariñosa familia de origen granadino, emigrante en Cataluña como tantas, que me iba a permitir reconstruir la historia de Josefa Arcos Castro -la inolvidable abuela Josefa-, una mujer de bandera que dedicó hasta el último de sus días por entero a su familia. Pero esta no es sólo la historia de una familia, sino también la de varios enclaves donde se desarrollaron momentos cruciales de sus vidas como el río Cebollón, el Cortijo del Duro, el de Almijara, el cortijo de Marchiche, el de la Cueva Colica, el de la Cueva de la Umbría y la Venta de Panaderos, todos ellos circunscritos a una extensa área que ocupa hoy el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

Para situarnos en contexto es necesario retroceder a los ya lejanos albores del siglo XX y a un pueblecito colgado de la falda de Sierra Nevada, Güéjar Sierra; de allí eran los padres de Josefa, nuestra protagonista. Arrancamos pues con el joven matrimonio formado por Francisco Arcos, apodado "Rabiche", su mujer, Encarnación Castro, de la familia de los "Rinrines" y sus tres hijos, todavía de corta edad: Rosa, Josefa y Francisco. Su aventura comienza cuando, en busca de un futuro mejor para su creciente familia, Francisco y Encarnación partieron con todo lo que tenían, los niños y un pequeño hato de cabras, camino de otro pueblo serrano, esta vez en la Sierra de la Almijara: Jayena. Labradores, cabreros y queseros por tradición, ambos constituían una pareja muy afable, de esas que suelen llevarse bien con todo el mundo. Una vez en Jayena alquilaron una casa en el centro del pueblo a una conocida familia local, los Linos, con los cuales -a pesar su fama de terratenientes altivos y distantes- también hicieron muy buenas migas. Jayena era por aquel entonces una localidad de poco más de mil habitantes, pequeña pero muy animada, dedicada casi en exclusiva a la agricultura y la ganadería. Entre sus gentes la familia de Francisco y Encarnación se sintió desde el principio como en casa, igual que si fuesen jayeneros de nación; decidieron, por lo tanto, establecerse allí para siempre. Con el tiempo empezaron a llegar más hijos: un varoncito primero, al que llamaron José y, a su debido tiempo, dos niñas más, Virginia y Rosario, que recibieron sus nombres apadrinadas amablemente por la familia de sus caseros, los Linos. Francisco, Encarnación y sus seis hijos se sentían apreciados por sus vecinos, y en su casa las cosas marchaban bien; a decir verdad, no se podían quejar.

El Río Chico de Jayena, al fondo la torre de la iglesia, año 1901

El Río Chico de Jayena, al fondo la torre de la iglesia, año 1901

Poco tiempo después a Francisco se le presentó la oportunidad de arrendar unas tierras, muy buenas a decir de la mayoría, en el Cortijo que llamaban de la Almijara, situado en plena sierra. La finca era propiedad de la afamada María del Mar Bermúdez de Castro Seriñá y Lillo, marquesa de Montanaro, más conocida en la comarca como la "marquesa de Cázulas" (acceder desde aquí). Esta aristócrata, una poderosa terrateniente de la época, poseía gran parte de la Sierra de la Almijara, distribuida en parcelas de monte y tierras de labor cuyas casas-cortijo arrendaba a labradores y pastores sin hacienda. De esa manera éstos contaban con un techo sobre sus cabezas y tierras que cultivar, al tiempo que la marquesa conservaba la tenencia de sus fincas, limpias por demás y en plena producción, así como las acequias abiertas, los caminos expeditos, los bosques despejados de maleza y las viviendas en buen estado, amén de percibir por cada propiedad una rentita anual que no por ser pequeña dejaba de aumentar las arcas marquesales del Palacete de Cázulas, lugar de residencia de la señora, en Granada. Así fue, por lo tanto, cómo los padres de Josefa cerraron la casa de Jayena para emprender la aventura de mudarse al campo con sus cabras. Una aventura que, esperaban, a todos les fuese propicia.

Francisco, Encarnación y los niños se instalaron allí y en poco tiempo se hicieron a su nuevo hogar. El Cortijo Almijara era uno de los mejores de aquella parte de la sierra, si exceptuamos la próspera cortijada de Córzola. Levantado cerca de un importante cruce de caminos y con el curso perenne y fecundo del Arroyo Almijara discurriendo por delante de la puerta del cortijo, su enclave no podía ser mejor, dadas las características de esa parte de la Almijara, en la que barrancos y quebradas son habituales. Para completar el cuadro las casitas, que además de bien construidas eran amplias y cómodas, se encontraban rodeadas por suaves colinas ya roturadas en las que, si el año venía bueno, se podían recoger excelentes cosechas de patatas -de aquella especie autóctona que Francisco se había llevado de Güéjar Sierra, la "copo de nieve", de carne suave y blanca-, habichuelas, garbanzos y lentejas, trigo, cebada, maíz, lleros y beza, además de las indispensables hortalizas "de verdeo" como tomates, pimientos, pepinos, calabazas, melones y sandías, en las hazas más cercanas al agua. Todo eso unido a la abundancia de chortales (praderas de juncos) siempreverdes y de lomas enteras de campo abierto donde las cabras podían carear a su antojo -alimentación gracias a la cual producían una leche especialmente buena-, convertía al cortijo Almijara en un inmejorable lugar donde vivir. El trato de la familia con su arrendataria, la marquesa de Montanaro, era además verdaderamente cordial. Y es que, sin duda, la encopetada dama supo ver desde el principio las cualidades de aquella familia íntegra, honesta y trabajadora.

Ruinas del Cortijo Almijara, en la actualidad

Ruinas del Cortijo Almijara, en la actualidad El Arroyo Almijara pasa por delante de las casas del cortijo

El Arroyo Almijara pasa por delante de las casas del cortijo

Para la pequeña Josefa y sus cinco hermanos la vida transcurría, entre juegos y pequeñas faenillas, lenta, feliz y apacible. A pesar de que sobraba el trabajo para grandes y chicos, todos eran conscientes de su fortuna y cada cual daba gracias a su manera por lo que tenían que, dada la época y sus anteriores circunstancias, no era poco. El rebaño de cabras iba creciendo en número de cabezas y el cultivo de aquellas tierras feraces que proveían de todo les permitía vender bien los excedentes de cosecha, así como los cabritos que iban naciendo, la leche y los quesos que hacía Encarnación con mano experta. Los padres de Josefa trabajaban de sol a sol, pero como esa vida era la única que habían conocido, no les pesaba.

La familia mantenía contacto epistolar frecuente con los amigos y parientes que habían dejado allá en Güéjar Sierra. Fue por una de esas cartas como tuvieron noticia de que una amiga de Encarnación, que se ganaba la vida como modista, había contraído la tuberculosis y se encontraba muy enferma, sola y sin poder ganarse la vida. La madre de Josefa, conmovida por tan dolorosa situación, no dudó un momento en acudir a la llamada de su amiga, a la que instaló en su propia casa para cuidar mejor de ella. La buena mujer pensaba, no sin razón, que el aire puro y fresco del Cortijo Almijara ayudaría a la curación de la desgraciada. ¡Se vivía tan bien en aquel rincón de la sierra…! Efectivamente: gracias a los solícitos cuidados de Encarnación y a los beneficiosos efectos del sol y el aire libre, de la comida buena y abundante, del ambiente sosegado y la compasión que se respiraban en aquella casa, la enferma se restableció por completo y pudo regresar a Güéjar Sierra. Pero con su marcha la desgracia llamó por primera vez a la puerta de Josefa y su familia. Sin imaginar siquiera -en su generosidad sin límite- que ello pudiese ocurrir, Encarnación se había contagiado de la traicionera enfermedad y, debilitada por el exceso de trabajo y por no contar con una cuidadora sabia y con experiencia, como ella misma lo había sido para su amiga, sucumbió a la tuberculosis en pocos meses. Su marido y sus seis hijos, todavía unos niños de entre los catorce años de Rosa y el añito de la pequeña Rosario, quedaron en el más absoluto de los desconsuelos.

Estancias interiores del cortijo Almijara

Estancias interiores del cortijo Almijara

Encarnación ya no estaba con ellos; su viudo, sin poder acudir solo a las necesidades de sus hijos pequeños, del campo y de los animales, pudo contar con la ayuda de Ana Castro, hermana de su mujer, que se trasladó exprofeso al cortijo para sacar adelante a aquellos niños sin madre. Mientras tanto Francisco, que desde que su mujer faltaba se había convertido en una sombra de sí mismo, acudía a sus menesteres -que la labor no entiende de las penas de los hombres- consolándose, trabajando con empeño, de sus pesares de viudo. La vida tenía que seguir y, de hecho, siguió. Los años pasaron y Josefa y sus hermanos se convirtieron en hombres y mujeres de provecho gracias a la inestimable ayuda de la tita Anica, que enseñó a las niñas las faenas de la casa: a cocinar y a limpiar, a hacer los quesos, los requesones, la matanza y las conservas de tomates y pimientos así como a coser y remendar; a encargarse de las gallinillas, los cerdos y a realizar toda clase de faenas menudas y no tan menudas que había que llevar a cabo en un cortijo como aquél. Al mismo tiempo los muchachos acompañaban a su padre al campo y lo ayudaban a labrar y pastorear. Los años se pasaron sin sentir. Cuando el bueno de Francisco se quiso dar cuenta, sus hijos e hijas se habían ido enamorando y pensaban en casarse y volar de la casa. Asumió pues que muy pronto se quedaría solo de verdad, ya que por su mente jamás pasó la idea de volver a casarse.

La primera en dejar su hogar fue la hermana mayor, Rosa, que contrajo nupcias con un muchacho del cercano pueblo de Albuñuelas, Antonio Salas, apodado "Mariano". El nuevo matrimonio marchó a vivir al Cortijo del Duro, cercano a la finca de los Prados de Lopera, los dos propiedad en aquel tiempo de la familia de los Linos. En su origen, el cortijo del Duro era la casa de aperos de Prados de Lopera, que constituía el cortijo principal por acoger la casa señorial donde se alojaba al familiar de propietarios cuando iba por allí. Gracias a su antigua amistad con los amos de la finca, Rosa y su recién estrenado marido pudieron asentarse allí, y allí tuvieron a sus seis hijos: Rosario, María, José Manuel, Pepe, Rosa y Francisco. Al igual que las familias de las que ambos provenían, se dedicaron durante años a labrar las tierras y a cuidar el ganado. El cortijo del Duro contaba con grandes extensiones de tierras de secano muy a propósito para plantar cereales y una buena casa, donde la hermana mayor de Josefa sacó adelante a su familia.

Rosa, la hija mayor de Francisco y Encarnación

Rosa, la hija mayor de Francisco y Encarnación

En determinadas épocas del año se trasladaban con las cabras al cercano Cortijo de la Cueva Colica para realizar principalmente las labores de la cabaña -fabricación de quesos y requesones-, cuyos excedentes se destinaban luego a la venta. Especial mención hay que hacer, en este punto del relato, a la hija mayor de Rosa y Antonio, Rosario. Se trataba de una niña dulce y tranquila que ya desde muy pequeña dio muestras de un particular modo de ser, todo bondad y entrega, y que años después tendría un papel muy importante en esta historia.

Ruinas del Cortijo del Duro, rodeadas por extensos campos de secano

Josefa, la segunda hija de Francisco y Encarnación

Josefa, la segunda hija de Francisco y Encarnación

También a nuestra protagonista, Josefa, le llegó el momento de abandonar el Cortijo Almijara para casarse con el joven de Albuñuelas Antonio Ortega Oliveros, apodado "Corrientes", alias que -como manda la tradición en los pueblos- en adelante llevaría ella también. La recién constituida familia Ortega Arcos comenzó su andadura en casa de la suegra de Josefa, en Albuñuelas, hasta que la muchacha quedó embarazada de su primer hijo. Como no podía ser de otro modo, también ellos eran cabreros a tiempo completo de manera que, incluso en su estado, Josefa caminaba diariamente detrás de las cabras por no dejar solo a su marido -que andaba algo delicado de las piernas- con la faena. Cuando se le presentó el parto no tuvo más remedio que parir en el corral porque no daba tiempo de llegar al pueblo. En el suelo y sobre una manta vieja, rodeada por las cabras de su hato, en un remoto lugar que por esos parajes llaman La Galiarda, tuvo Josefa a su primer hijo, Antonio. Corría el año 1923.

Mientras tanto, uno detrás de otro se fueron casando todos los hermanos de Josefa, repartiéndose con sus familias por los cortijos próximos a la casa de su padre: el Cortijo del Duro, el de la Cueva Colica, el cortijo de Marchiche, la Cueva de la Umbría y el caserío de La Resinera acogieron a los miembros de esa familia; sus buenas relaciones con la marquesa de Montanaro, propietaria de la Cueva Colica y la Cueva de la Umbría facilitaron su asentamiento en dichos lugares. El patriarca de la familia, Francisco, cada vez más viejecico y solitario, permanecía en el Cortijo de la Almijara, pues para él no podía haber más hogar que ese donde atesoraba sus mejores recuerdos de Encarnación y los niños. Sus hijos solían visitarlo a diario, cuando no era el abuelo quien, montado en su jaquita, se alargaba dando un paseo para disfrutar el día con sus nietos. Una tarde volviendo de La Resinera, donde vivía su hija Virginia, se le puso a nevar. Nevó y nevó, sin aflojar durante todo el trayecto; Francisco y su montura llegaron ya de noche, calados hasta los huesos, al Cortijo Almijara. A pesar de ir bien abrigado y de estar acostumbrado a los duros inviernos de la sierra, el anciano contrajo una pulmonía y falleció poco después como había vivido, abrazado por el cariño de sus hijos y en paz.

Otros hermanos de Josefa: Francisco, José, Virginia y Rosario

Otros hermanos de Josefa: Francisco, José, Virginia y Rosario

El marido de Josefa, Antonio, padecía desde joven una artritis reumatoide que iba minando lenta e implacablemente la fortaleza de sus piernas, problema que se veía agravado durante los crudos inviernos de la montaña almijarense. Su trabajo caminando día y noche en pos de las cabras, hiciese el tiempo que hiciese, no ayudaba a mejorar las cosas. Uno de aquellos inviernos crueles cayó una tremenda nevada en el cortijo de la Cueva Colica, en cuya cueva Antonio y Josefa tenían resguardadas las cabras esos días. En vista de que pasaba el tiempo y las heladas persistían, la nieve no se iba y los animales no podían salir para buscarse la vida, Antonio decidió ir para allá; al menos intentaría cortar unas ramas de pino para que las cabras pudiesen comer algo. Se llevaría también una porra, pues seguramente habría que romper el hielo de la fuente para que no muriesen de sed. Sin darle más vueltas traspuso para la Cueva Colica y allí se apostó, junto a sus cabrillas. Tales fueron el frío y la humedad que el pobre Antonio aguantó durante días, que sus gruesas ropas de pastor, empapadas y endurecidas, se le pegaron al cuerpo aterido como una segunda piel. Ni arrimado a la lumbre conseguía calentarse. Cuando Antonio pudo volver a su casa se encontraba tan enfermo que tuvo que meterse en la cama, de la que no pudo moverse durante muchos meses.

Cortijo y Cueva de Colica

Cortijo y Cueva de Colica Interior de la vivienda

Interior de la vivienda

Interior de la cueva donde se guardaba el ganado

Interior de la cueva donde se guardaba el ganado

Todos los ahorros de la familia, reunidos afanosamente durante años de trabajo, se les fueron a Josefa y Antonio -igual que se escurre el agua entre los dedos- en las consultas de los mejores médicos que pudieron visitar; en prolongadas estancias en los baños de Alhama de Granada y de Graena; en todas las medicinas que les recetaron y en todos los remedios, incluso los menos ortodoxos, que les aconsejaron. Los ahorros se esfumaron, pero la enfermedad continuaba. Las piernas de Antonio se habían debilitado hasta tal extremo que no podía siquiera ponerse en pie. Aquello era, ni más ni menos, que la ruina para un pastor, obligado a ir tras sus cabras si quería vivir de ello. Nuestro hombre tendría que resignarse a ser un inválido para siempre. ¿Qué iban a hacer ahora? Josefa, fuerte y decidida, recogió los bártulos, se puso al frente de su familia y regresaron a Jayena, donde tenían amigos que les ayudarían a salir adelante, dadas las nuevas y desesperadas circunstancias.

De nuevo en su pueblo de adopción, alquilaron a la familia de los Navas una casa en la Calle La Canal. Antonio, acostumbrado al trabajo duro y sin querer ser una carga para nadie, no claudicaba pese a sus limitaciones físicas y, ya fuese apoyado en dos muletas o agarrado firmemente al lomo de su burrilla Mohína, se las apañaba para salir todos los días con el rebaño a los campos que rodean Jayena, para que los animales espigasen tranquilamente. Poquito a poco, dando cojetadas renqueantes o bien montado a lomos de la borriquita, Antonio se iba conformando con su suerte. La suya era una burra famosa en todo Jayena por su curiosa personalidad: arisca y mordedora con todo el mundo, se convertía en un dócil cordero amaestrado para su amo, al que parecía entender como si fuese una persona.

Antonio y Mohína se volvieron inseparables

Antonio y Mohína se volvieron inseparables

Los años fueron transcurriendo; aparte de Antonio, el niño nacido entre las cabras allá en Albuñuelas, llegaron a casa de Antonio y Josefa los pequeños María, Manolo y Encarna. A medida que éstos crecían ayudaban a sus padres en todo lo que les era posible. Antonio, el mayor, se encargó de salir con las cabras para que su padre, cada vez más impedido, no se viese en la necesidad de hacerlo. Algunas veces el rapazuelo solía llevarlas al cementerio del pueblo para que ramoneasen la hierba que crecía entre las tumbas, porque un agudo sentido práctico, aprendido de la pura necesidad, le dictaba que de la misma forma que el cementerio necesitaba una limpieza de hierbajos, sus cabrillas necesitaban abundante comida verde. El alguacil de Jayena, que lo venía observando desde hacía un tiempo, a punto estuvo de denunciarlo al ayuntamiento. Pero tras hablar con el pastorcillo y escuchar sus lógicos argumentos, tuvo que ser justo y admitir que el chiquillo, al fin y al cabo, llevaba razón.

El antiguo cementerio de Jayena se encontraba en el solar que hoy ocupa el Hogar del Pensionista. Foto de Eladia Rus

El antiguo cementerio de Jayena se encontraba en el solar que hoy ocupa el Hogar del Pensionista. Foto de Eladia Rus

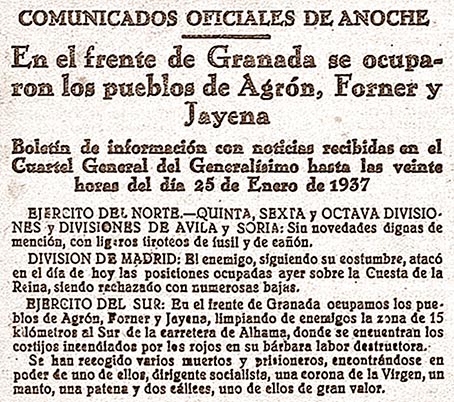

La llegada del año 1936 proporcionó a la familia, a partes iguales, una gran alegría -el nacimiento del último de los hijos de Josefa y Antonio, Paco- y una gran desgracia -el comienzo de la guerra civil-. El ambiente enrarecido de Jayena, como el de todas partes a medida que aumentaba el caos de la guerra, obligó a la familia de Josefa a retornar a Albuñuelas en el invierno de 1937, temerosa por una parte de las represalias del ejército franquista que entraba en las poblaciones aplastando a quienes les hacían frente, y por otra de la anarquía y destrucción que dejaban tras de sí los milicianos republicanos en su camino de huida. La escapada de Josefa y los suyos durante una noche heladora y con apenas lo puesto encima, tirando de unos niños que lloraban asustados y de un marido que apenas podía valerse por sí mismo, procurando al mismo tiempo no tropezar con los cientos, tal vez miles de personas que también huían, como ellos, de otros pueblos, de todos los pueblos, no es para contar. Ese éxodo culminaría poco tiempo después con la tristemente célebre "desbandá" de febrero de ese mismo año.

A los aterrorizados oídos de Josefa llegaban rumores de que se estaban llevando a los hijos de los republicanos a Rusia. Su temor mayor era verse separada de sus hijos, y ese miedo la espoleaba a seguir caminando aun extenuada por el frío, el cansancio y el miedo. Jamás olvidarían, ni ella ni quienes la vivieron, esa huida infernal en la que las madres perdían a sus hijos por el camino y los ancianos caían desfallecidos por el agotamiento. Finalmente, la familia se refugió en casa de su suegra, donde coincidieron con otros familiares en las mismas circunstancias, y permanecieron allí hasta que la guerra civil concluyó y el ambiente se fue tranquilizando, al menos en apariencia. Entonces y sólo entonces volvieron a Jayena.

Cuando entraron en el pueblo apenas pudieron reconocerlo. Por doquier podían verse las casas incendiadas o arrasadas por todo el que quiso entrar en ellas y desvalijarlas a placer, toda vez que sus dueños se habían visto forzados a abandonarlas. La casa de la calle La Canal, donde Josefa y su familia habían dejado lo que tenían, se encontraba también vacía como un cascarón. Ni los clavos de las paredes habían quedado. Y ellos tenían que vivir. Y no querían abandonar Jayena otra vez. No vislumbrando otra solución, solicitaron a la Unión Resinera Española -propietaria de una inmensa finca que interesaba la parte de la sierra que no pertenecía a la marquesa de Montanaro- un permiso para poder instalarse en el río Cebollón, donde discurrieron que con su trabajo podrían salir adelante. El lugar que les asignaron fue el conocido como Rodal de los Hornos, en la margen izquierda del río, donde existía una amplia cueva -conocida como la cueva del Rodal de los Hornos- en la que podrían cobijarse desde el primer momento, hasta encontrar algo mejor.

Valle del río Cebollón y su cauce desde el paraje de la Cuesta del Pino

Valle del río Cebollón y su cauce desde el paraje de la Cuesta del Pino

El río Cebollón era punto de confluencia de un sinnúmero de trabajadores de toda condición que vivían de la sierra. Resineros, caleros, carboneros, pastores, esparteros, esencieros, leñadores, guardas, labradores, jornaleros de paso… eran muchas las personas que por los dos senderos que orillaban el río -uno a la izquierda y otro a la derecha del cauce- iban y venían de continuo, todos los días, durante todo el año. La familia de Josefa se unió a ese tropel de gente y se instaló en la cueva del Rodal de los Hornos, la cual limpiaron, blanquearon y acondicionaron lo mejor que supieron. Se trataba de una oquedad natural de forma irregular, con una entrada que se asemejaba a una especie de soportal, en la que se abrían dos bocas o entradas, una más pequeña, que la familia utilizaba para almacenamiento de comida, aperos y utensilios, y la otra más grande, con dos salas comunicadas por un pasadizo estrecho. En la sala interior, muy amplia, se recogían las cabras por las noches y los días de mal tiempo. En la exterior, a la que adosaron un murete de piedra para ampliar el espacio y guarecerlo de las inclemencias del tiempo, se alojaba la familia. La cueva, situada al amparo de un talud de roca, quedaba unos metros por encima del cauce del río Cebollón, y se accedía a ella por medio de dos senderos: el primero bajaba desde la cuerda de Los Morros y el segundo arrancaba desde la misma orilla del río.

Situación de la cueva del Rodal de los Hornos (círculo rojo), en la base de los tajos

Situación de la cueva del Rodal de los Hornos (círculo rojo), en la base de los tajos

Una vez acomodados, todos se pusieron a trabajar. Las cabras estaban listas para salir al campo en cualquier momento, pero era menester preparar los terrenos y hazas adyacentes al río que se encargarían ellos de labrar. Unos vecinos de Jayena les prestaron una yunta de bueyes con la que se pusieron manos a la obra, metiendo en labor cada palmo de terreno de donde se pudiese sacar una cosechilla de lo que fuese, y construyendo una era por encima del camino que llevaba a la Resinera. Pasaron los primeros meses acondicionando el lugar, pero la salud de Antonio, con sus piernas ya completamente inútiles, se resentía con aquellas condiciones de vida. Llegó un momento en que el pobre inválido no podía entrar y salir solo de la cueva; sin fuerzas ni para mover una almendra, se pasaba los días sentado, "con los remos colgando", en el borde del tajillo que formaba el sendero de bajada en su zigzag hasta el río, saludando afablemente a todo el que pasaba por allí. Aquellos que disponían de tiempo se quedaban a departir un rato con Antonio, que tenía muy buena conversación; tanto era así que todos empezaron a llamar a aquel cortado "el tajillo de Corrientes" en honor a su morador, sobrenombre por el cual se le conoce todavía.

Cueva del Rodal de los Hornos. Delante de la misma, en primer término, el "tajillo de Corrientes"

Cueva del Rodal de los Hornos. Delante de la misma, en primer término, el "tajillo de Corrientes"

Josefa no quería que su marido viviese así, por lo tanto, volvió a solicitar permiso a la Unión Resinera para construir una cabaña a la orilla del río; sólo pretendía disponer de un lugar que permitiese al enfermo mayor comodidad. Una vez obtenido ese permiso, sus hijos mayores levantaron dos hermosas cabañas de piedra y madera, una junto a la otra, justo en la explanada que se abría en la vertical de la cueva, a pocos metros del cauce del río Cebollón. Amplias y bien aisladas, con paredes interiores alzadas "con juncos, monte y retamas" y una de ellas hasta con una hermosa chimenea, su nuevo hogar hizo las delicias de toda la familia. Antonio, el mayor de los hijos, construyó entre ellas un horno con piedras, greda y una puerta de chapa metálica, y del mismo modo ideó un sistema de conducción de agua realizado con troncos de pino ahuecados que la llevaban a la misma puerta de las cabañas, así como a todas las zonas donde se requiriese. La familia dejó la cueva para guardar las cabras y se mudó a las confortables chozas, que tenían sus catres hechos de palo y todo, donde no se pasaba frío en invierno -a pesar de lo mucho que nevaba y llovía- ni calor en verano, pues se encontraban al resguardo de dos hermosísimas mimbres cuyo ramaje dejaba pasar los rayos del sol invernal y proporcionaba una tupida y fresca sombra en los meses más calurosos.

Interior de una de las salas de la cueva del Rodal de los Hornos

Interior de una de las salas de la cueva del Rodal de los Hornos Arranque del sendero empedrado que llevaba a la cueva desde el río, hoy desparecido bajo el matorral

Arranque del sendero empedrado que llevaba a la cueva desde el río, hoy desparecido bajo el matorral

Aunque ellos no lo imaginasen, Josefa y los suyos iniciaron entonces una etapa que todos recordarían como de las más felices de sus vidas. Y es que pasado un tiempo la familia era por completo autosuficiente que, después de todo lo sufrido, era para ellos lo principal. Su rebaño de cabras iba en aumento y les proveía de cabritillos y leche con la que elaboraban suculentos quesos y requesones, muy apreciados por todo aquel que los probaba. Los campos de cultivo -el Haza Grande, que se extendía en dirección al Cortijo Marchiche, y el Haza Chica, situada por encima del río en el camino hacia La Resinera, además de las dos hortalizas, la temprana y la tardía y varias vegas- producían en manos de aquella familia laboriosa abundantes cosechas de habichuelas, maíz, patatas y garbanzos, y los frutales que habían plantado -higueras y melocotones- perfumaban el aire con sus frutas en sazón cada vez que se pasaba por su lado. En las orillas del río abundaban las moras en verano y las collejas y cardillos en primavera, las setas en otoño y todo el año la planta que llamaban "té de la sierra", con la que elaboraban aromáticas infusiones. En las laderas más frescas pululaban los caracoles -aquellos enormes caracoles de caparazón blanco, que mamá Josefa guisaba tan ricos- y, en las aguas transparentes y oxigenadas del río, nadaban las truchas y los cangrejos en tal profusión que podían atraparse casi con las manos desnudas. El cauce del Cebollón era entonces tan abundante que en muchos lugares era imposible de cruzar; grandes pozas naturales se sucedían una tras otra, aparte de las que construía la familia cerca de las cabañas para regar y bañarse en verano en aquel agua fresquísima. Criaban además gallinas y cerdos para la matanza, y qué decir de aquellas dos huertas tan lindas, gracias a las cuales no daban abasto a recoger tomates, pimientos, pepinos, calabacines y calabazas, melones, sandías…

Explanada del Rodal de los Hornos; aquí se levantaban las chozas de la familia de los Corrientes

Explanada del Rodal de los Hornos; aquí se levantaban las chozas de la familia de los Corrientes Tramo del río que pasa cerca del Rodal de los Hornos

Tramo del río que pasa cerca del Rodal de los Hornos

Los hijos e hijas de Josefa y Antonio crecían rápidamente. Mientras los muchachos salían al campo con los animales y se encargaban de labrar las tierras, las mujeres de la casa, con Josefa a la cabeza, se aprestaban a hacer los quesos y requesones -muy bien escurriditos en talegas de tela blanca que colgaban de las ramas de los árboles- que luego vendían madre e hijas en Fornes y La Resinera, donde eran muy apreciados. En el horno amasaban y cocían su pan de trigo, sus tortas de aceite y de chicharrones, aquellas tortas de antes, redondas, de buen tamaño, densas y sabrosas. Y mientras tanto Antonio, imposibilitado del todo para el trabajo pero incapaz de permanecer mano sobre mano, se pasaba los días sentado ante su cabaña, haciendo pleita con el esparto que recogían los hijos y fabricando con él desde agobías para toda la familia a pleitas para hacer el queso, serones, espuertas, aventadores, sombreros y todo lo que fuera preciso, que se pudiese fabricar con tan rústico material.

Las noches que hacía buen tiempo, cuando la familia de Antonio y los trabajadores que andaban por allí habían dado de mano, después de la cena se iban acercando, puntuales como si de una cita formal e ineludible se tratase, a la cabaña de Antonio el Corrientes. Porque Antonio, a quien su desgracia no había arrebatado su ingenio, era un magnífico trovador; un hombre inteligente que poseía un agudo sentido del humor y un don especial para contar relatos, inventar chascarrillos e incluso entonar viejas canciones. Aquellas veladas improvisadas bajo la luna o las estrellas de la Almijara se convirtieron en una agradable costumbre para todos. Mientras las manos de Antonio trenzaban pleita a la luz del carburo, el ritmo suave y cadencioso de sus palabras conmovía los corazones de los rudos trabajadores que se habían sentado a su vera, contagiándose sin poder evitarlo del hechizo del relato, a quienes éste arrancaba risas y también, a veces, alguna lágrima. Josefa zurcía la ropa en silencio, mientras sonreía mirando a su marido. No necesitaba nada más; con su familia tenía ella el mundo. Muy cerca, en la oscuridad, el río Cebollón acompañaba la escena con el perpetuo rumor de su canto.

Encarna y María, hijas de Josefa, vendiendo la leche de sus cabras en Fornes

Encarna y María, hijas de Josefa, vendiendo la leche de sus cabras en Fornes

En este momento de sus vidas - dichosos y en paz, ajenos por completo a los acontecimientos que estaban por llegar- dejamos a Josefa y su familia. En la segunda parte del reportaje conoceremos el final de esta historia.

Escrito por Mariló V. Oyonarte

Fotografías, archivo de la familia Ortega Arcos y Carlos Luengo.

>>> Accede desde aquí a la segunda parte de este reportaje.