Durante muchos años ella fue la dueña única, poderosa e incontestable de gran parte de Sierra Almijara. Pero doña María del Mar Bermúdez de Castro Seriñá Montes y Lillo, tercera marquesa de Montanaro -más conocida como la marquesa de Cázulas o, sencillamente, la señora marquesa- fue, ante todo, una personalidad notable a quien muy pocos llegaron a conocer de verdad. Esta es la historia de una mujer irrepetible.

Paseo central del cementerio de Granada

Cae la tarde, un día más, en el histórico cementerio de Granada. La luz horizontal del ocaso se filtra entre los cipreses y alegra con pinceladas doradas la solemnidad de aquellos patios, enmarcados por amplios paseos y cuidados jardines siempre verdes. Voy caminando despacio por el paseo central, admirando la opulencia de las tumbas más antiguas y disfrutando del recogimiento del lugar, al tiempo que intento localizar un nicho muy concreto. Por fin lo descubro no muy lejos de la entrada, discretamente situado en un lateral. Es posible que esperase encontrar algo parecido a los lujosos mausoleos que he ido dejando atrás, pero no es así: lo que tengo ante mí es un panteón austero, elegante dentro de su sobriedad, donde descansan a perpetuidad -esas palabras encierran connotaciones que imponen- los restos de una familia. Me acerco para leer sus nombres: María del Mar, Loreto, Paquito y Juan. Sí, son ellos. A primera vista podrían parecer los de una familia corriente; no obstante, si atendemos a sus apellidos y títulos completos la cosa cambia, y mucho. Porque bajo ese mármol blanco duermen el sueño eterno -inseparables en la muerte como lo fueron en vida- los últimos representantes de una antigua familia de la aristocracia rural andaluza. Se trata de doña María del Mar Bermúdez de Castro Seriñá Montes y Lillo, marquesa de Montanaro; su madre doña Loreto Seriñá y Lillo, marquesa viuda de Montanaro; el último esposo de María del Mar, el Exmo. Sr. don Juan Izquierdo Groselles, Capitán General Inspector del C.I.A.C. y marqués consorte de Montanaro, y el único hijo de la marquesa, don Francisco Dorado Bermúdez de Castro, marqués de Villanueva de la Sagra y de la Nava de Barcinas, y conde de Campomanes.

El nombre de esa familia estuvo -y estará siempre- íntimamente ligado al de las montañas de la Almijara y a su residencia solariega en Granada, el Palacete de Cázulas, así como a la historia, personalidad y memoria colectiva de la comarca. Ese vínculo extraordinario, lejos de olvidarse, ha perdurado en el tiempo hasta el día de hoy. Porque todavía se reviven con gusto, en corrillos y conversaciones privadas, los tiempos aquellos de "la señora marquesa" gracias a los recuerdos de algunas personas que trataron muy de cerca a los marqueses de Montanaro y en especial a la última representante de su linaje, la inolvidable María del Mar. La señora que, llegado el momento -y es de justicia reconocerlo al margen de otras opiniones, tergiversadas quizá por el paso del tiempo o por prejuiciosos puntos de vista, que ciegan más que revelan- tanto haría en favor de las gentes que vivían cerca y dentro de sus propiedades. Acerquémonos sin venda en los ojos a la figura de esta mujer única, sobre cuya personalidad y forma de ser tanto se ha hablado y tan poco se ha escrito. Acerquémonos no a la señora marquesa, sino a la mujer de carne y hueso que pensaba, sentía, acertaba y erraba, reía y lloraba tras los bruñidos ornatos de su título nobiliario. Acerquémonos, pues, a María del Mar.

Palacete de Cázulas y terrenos circundantes, antigua residencia de la familia de los marqueses de Montanaro, en la actualidad

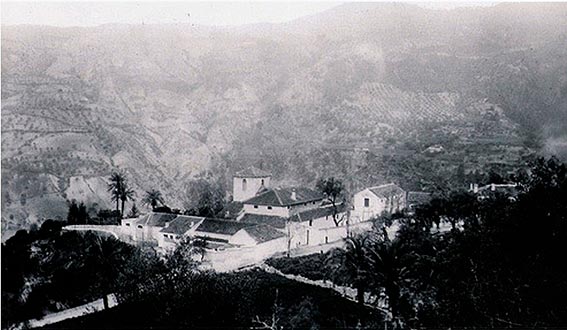

El Palacete de Cázulas a principios del siglo XX. La propiedad apenas ha cambiado

Terrenos bajo el Palacete de Cázulas (situado en el borde superior de la imagen, apenas visible) sembrados de olivos, a principios del siglo XX

La finca de Cázulas y la Sierra de la Almijara forman parte de una misma entidad no sólo geográfica, sino también histórica y humana. El asentamiento original, una antigua y próspera alquería de origen árabe, existía ya mucho antes de la llegada de los Reyes Católicos a esas tierras; antes incluso del nacimiento de la cercana localidad de Otívar. Cázulas fue pasando por distintas manos a lo largo de su dilatada historia hasta que, a principios del siglo XIX, llegó a ser propiedad del insigne don Andrés de Montes -el abuelo de María del Mar- quien, enamorado de la comarca y de la estratégica situación de aquella casa, se hizo con la finca permutándola por otras propiedades. A don Andrés le sucedió, a finales de ese mismo siglo, su hijo don Francisco, quien andado el tiempo sería el padre de María del Mar. La magnífica hacienda contaba con un territorio que se extendía a lo largo de casi cinco mil quinientas hectáreas de tierras de labor y monte cuyas lindes alcanzaban los términos municipales de Almuñécar, Nerja, Frigiliana, Játar, Alhama de Granada, Fornes, Jayena, Otívar y Lentegí. Además del curso del Río Verde y sus fértiles vegas, la propiedad englobaba gran parte de la sierra y muchos cortijos, cada uno con sus propias tierras de labor, que habitaban y labraban arrendatarios por cuenta de la familia de los marqueses. Durante más de ciento cincuenta años la finca de Cázulas perteneció a la familia de los Bermúdez de Castro. Su última propietaria fue precisamente María del Mar, postrer representante a su vez de un modo de vida que probablemente no regresará ya más a esa comarca.

Don Francisco Bermúdez de Castro y Montes, marqués de Montanaro y padre de María del Mar

Nuestra protagonista nació en la Granada posromántica y decadente de 1889. Hija única del matrimonio habido entre don Francisco, heredero del marquesado de Montanaro y miembro de una antigua estirpe de aristócratas, y doña Loreto Seriñá y Lillo, descendiente de un adinerado militar de alto rango, héroe de la guerra de Filipinas y fundador de la Capitanía General de Granada, la pequeña María del Mar gozó desde su nacimiento de los privilegios que conlleva formar parte de una familia perteneciente a la más elevada posición social y económica. Sus padres contaban con grandes posesiones consistentes en fincas e inmuebles en Granada, Almuñécar, Madrid y Extremadura, así como en gruesos paquetes de acciones empresariales y nutridas cuentas bancarias. La joven heredera era portadora además de unos apellidos cargados de gloria conseguida a lo largo de los siglos por ilustres antepasados, cuyo recuerdo brillaba aún con esplendor en la historia de España. Sí; a todas luces podría afirmarse que María del Mar era una persona bendecida por el destino.

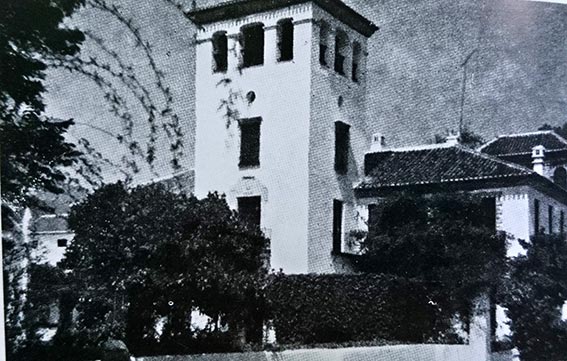

Sin embargo, la realidad -su realidad- no era tan idílica como pudiese parecer; de hecho, nuestra princesita no disfrutó, precisamente, de una infancia de cuento de hadas. Desde muy temprana edad, María del Mar tuvo que soportar el carácter intolerante, autoritario y desabrido de un padre con una exagerada conciencia de clase, que sistemáticamente sometía a su esposa y a su hija -y, por extensión, a todo aquel que conocía- a los arcaicos gustos y caprichos de un tiránico señor feudal. Del mismo modo la niña se vio obligada a seguir una educación rígida y estereotipada, de corte casi medieval, y a asumir roles que habían quedado anticuados hacía mucho tiempo. Al menos y como feliz contrapartida, la finca de Cázulas ofrecía un lugar de ensueño donde vivir, y eso ya era un consuelo para la pequeña María del Mar. Aquella gran casa, que se levantaba en un altozano privilegiado, tenía las paredes cubiertas por alegres glicinias, jazmines y rosales trepadores; la puerta principal se abría en la base de una alta torre cuadrada, coronada por doce ventanas en forma de arco que miraban a los jardines aterrazados, conectados entre sí por sólidas escalinatas de piedra. En su interior, confortablemente amueblado, se afanaban solícitos sirvientes -doncellas, cocineras, planchadoras, jardineros, guardas, administradores, chófer…- atentos a la más mínima necesidad de la familia del marqués. El palacete contaba con bellos espacios ajardinados de estilo alhambreño -los setos de boj recortado, las altas palmeras, los cedros de ramas perfumadas, las flores de todas las clases-, así como con aquella gran piscina, tan bien situada, que hacía las delicias de todos en los largos días de verano… y sin embargo, a pesar de su magnificencia, el palacete no abrumaba sino que era un hogar pensado para eso, para vivir. Cázulas contaba con unos alrededores tan espectaculares -el pueblecito de Otívar a un tiro de piedra, el bosque cerrado de pinos y encinas que rodeaba la casa y las cumbres azuladas de Sierra Almijara tan cerca que parecía que se podían tocar con la mano- que podía decirse, sin temor a exagerar, que sus paisajes constituían el mayor atractivo de la casa.

La famosa torre cuadrada de Cázulas a principios del siglo XX

La piscina se había construido en el lugar que ocupó un antiquísimo molino de aceite

Los marqueses de Montanaro pasaban allí largas temporadas, pues Cázulas era una de sus posesiones más queridas. La propiedad funcionaba como un pequeño reino autócrata, independiente de las localidades vecinas -Otívar y Lentegí-; los trabajadores de la finca, todos locales, vivían dentro del recinto del palacete junto con sus familias, en unas casitas construidas a propósito para ellos al otro lado del patio trasero, donde existían también una serrería, dos molinos de harina, un molino de aceite y un lagar que daban trabajo a cientos de lugareños. En el exterior, fuera de los altos muros que protegían al palacete y a sus afortunados habitantes, la vida era, ciertamente, muy distinta.

Trabajadores de Cázulas y sus hijos, principios del siglo XX

Antiguo molino de aceite dentro del palacete

Jardines de Cázulas a principios del siglo XX

Debido a su difícil carácter -déspota y de corazón endurecido- don Francisco, el marqués de Montanaro, no gozó en vida de muchas simpatías. Su muerte, acaecida en el año 1898, dejó solas -que no indefensas- y sobre todo tranquilas a su viuda, doña Loreto, y a una María del Mar de tan sólo nueve años, que había crecido tiernamente unida a su madre. La marquesa viuda de Montanaro y su heredera, por tanto, continuaron con sus vidas bien arropadas por la seguridad que les proporcionaban su gran fortuna y la fidelidad y el cariño sincero de sus trabajadores, que eran conscientes de la gran suerte que suponía trabajar para esa familia. Doña Loreto, señora distinguida y de muy buen carácter, se encargó de que su hijita creciese feliz y entretenida entre viajes y estancias en sus casas del barrio de Gracia en Granada, en la finca de Cázulas, en la de La Encomienda del Moro en Extremadura, en el piso de la calle Núñez de Balboa de Madrid y con sus escapadas esporádicas a San Sebastián, donde tenían la ocasión de reunirse con otras familias pertenecientes a la alta sociedad. Según la costumbre en la aristocracia de la época, María del Mar no asistió a ningún colegio, sino que fue educada por varias institutrices y por el ejemplo de su madre, mujer de firmes convicciones morales que inculcó a su hija valores que ésta no olvidaría jamás: un ferviente catolicismo, la conciencia de clase sin el despótico abuso de poder que había visto en su progenitor, el respeto y la cercanía de trato hacia sus subordinados y el gusto por todo lo popular y costumbrista. Pero los principales rasgos del carácter de María del Mar fueron su generosidad y optimismo innatos, que no cambiarían un ápice a lo largo de su vida. Con el paso de los años María del Mar se convirtió en una elegante señorita en la que todo el mundo reparaba, antes o después.

María del Mar en el año 1917

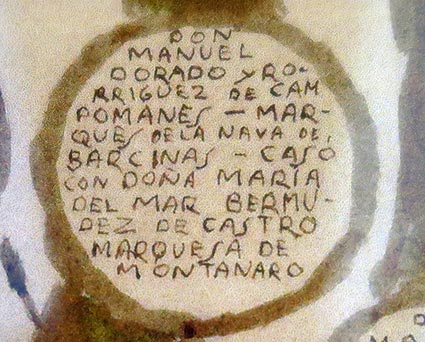

La marquesa viuda de Montanaro anhelaba para su hija, única heredera del título y del patrimonio de la familia, un matrimonio a la altura de su posición. La joven María del Mar era rica, noble, hermosa y además muy simpática -tenía "ángel", a decir de todos- y debía aspirar, desde luego, a los mejores partidos. Para que la joven pudiese figurar en sociedad y alternar con lo más granado de la aristocracia, doña Loreto la fue introduciendo, merced a sus excelentes relaciones con familiares y amigos, en los círculos más elegantes de la época. Fiestas, reuniones, bailes, tertulias y otros actos sociales se sucedían sin descanso en salones propios y ajenos, y a todos acudía la marquesa viuda con su hija. Los desvelos de doña Loreto no tardaron en dar resultado: María del Mar se prometió finalmente a uno de los solteros más codiciados del momento: don Manuel Dorado Rodríguez de Campomanes, marqués de la Nava de Barcinas, marqués de Villanueva de la Sagra y conde de Campomanes, nacido en la finca de Campomanes (Mérida) en el año 1884 -él era cinco años mayor que ella-, con quien contrajo matrimonio en 1910, cuando ella cumplió los veintiún años de edad. El joven matrimonio se instaló en la residencia de la familia de María del Mar, y muy pronto fue anunciado el embarazo de la recién casada, que a su debido tiempo dio a luz a un varón al que llamaron Francisco Dorado Rodríguez y Bermúdez de Castro -Paquito, para la familia-. Con la llegada de su bebé, María del Mar experimentó por primera vez la felicidad completa: profundamente enamorada de su marido, con quien se llevaba a las mil maravillas, y con un hermoso hijo en los brazos -futuro heredero de ambas dinastías-, la joven daba gracias cada mañana, nada más abrir los ojos. Nadie podría desear más.

Medallón del árbol genealógico familiar donde figura el matrimonio de María del Mar

El pequeño Paquito, heredero de los marquesados de Villanueva de la Sagra, de la Nava de Barcinas y de Montanaro, y del condado de Campomanes

Un refrán de la época afirmaba que "El hombre propone y Dios dispone". Nada está escrito, y así resultó para María del Mar, que no pudo disfrutar de esa felicidad por mucho tiempo. Tras el nacimiento de Paquito, la reciente mamá notaba que se reponía mal del parto; sentía dolor, se encontraba débil y su ánimo empezaba a resentirse por ello. Temía caer enferma porque quería cuidar personalmente de su pequeño, tener más hijos y crear una familia -¡una gran familia!-, ilusión que acariciaba desde que jugaba con sus muñecas. Varios médicos de Madrid y Granada la examinaron y confirmaron sus temores: un inesperado problema de matriz obligaba a realizar una intervención quirúrgica que seguramente la imposibilitaría para volver a ser madre. María del Mar no tuvo más opción que pasar por el amargo trance, resignada. Su gozo desde entonces consistía en observar a su niño, arrobada y admirada por haber traído al mundo a ese pequeño ser en el que ella encontraba todas las perfecciones. Afortunadamente, su hijo crecía sano y feliz; de carácter tranquilo, Paquito nunca lloraba y siempre tenía la sonrisa pintada en la cara. Empujada por su gusto por los niños, María del Mar encontró consuelo amadrinando a algunos hijos de sus trabajadores, contribuyendo económicamente en su educación y vestido y celebrando sus bautizos, primeras comuniones y fiestas de cumpleaños en Cázulas, entre otras cuestiones de índole práctica. También prestaba atención a los más pequeños del vecino pueblo de Otívar, colaborando activamente con la parroquia y la escuela y organizando divertidas meriendas y excursiones a Río Verde. Los años pasaban, calmados; lentamente, la dicha volvió a aquella casa.

El aserradero o fábrica de la sierra de Cázulas daba trabajo a muchos habitantes de los alrededores

Boda celebrada en la capilla de Cázulas

Trabajadores del palacete con sus hijos

Pero la mala fortuna no dudó en golpear de nuevo a la familia. En el año 1916 don Manuel, el marido de María del Mar, falleció de tuberculosis, dejando a su viuda y a su hijo sumidos en un mar de desconsuelo. No obstante, ella, mujer positiva y de fuerte carácter, supo sobreponerse a esa adversidad y, con la ayuda del tiempo y de la experiencia de doña Loreto y sus administradores, continuó al frente de sus haciendas y negocios. Todo iba bien, mas la historia de su vida parecía que se iba a repetir… ¡no podía ser! María del Mar aún era joven y no quiso dejarse vencer por la melancolía, por ello volvió a frecuentar los refinados salones de sus amistades. No tardó en entablar relaciones con un antiguo amigo de la familia, don Francisco Javier de Allende Salazar y Azpiroz, conde de Tovar, con quien contrajo matrimonio poco tiempo después. El conde de Tovar, joven viudo como ella, aportó dos hijos -un varón y una jovencita, Rafael y Marichu- a su nuevo matrimonio, que fueron, como no podía ser de otra manera, cálidamente recibidos por María del Mar. De profesión ingeniero y con una excelente calidad humana, el segundo marido de la marquesa de Montanaro realizó importantes mejoras en la finca de Cázulas a lo largo de los años. Una de las más representativas fue la construcción de una fábrica de electricidad aprovechando la fuerza de un salto de agua del Río Verde que proveyó de electricidad a todo el recinto de Cázulas y a las localidades de Otívar, Almuñécar y Salobreña. Si bien no se sentía muy enamorada, con los años María del Mar encontró de nuevo, si no la felicidad plena, sí la paz y la tranquilidad junto a su nueva familia.

María del Mar con su segundo esposo, el conde de Tovar, la hija mayor de éste y una sobrinita

Pero ni ella ni los demás estarían preparados para los terribles acontecimientos que estaban a punto de producirse no sólo en Cázulas, sino también en el resto de España. Durante los meses previos al inicio de la guerra civil reinaba en casa de María del Mar un clima de inquietud, aprensión y desconfianza que se convirtieron en la peor de las certezas cuando las leyes de la II República confiscaron la finca de Cázulas a sus propietarios. Los acontecimientos se precipitaron y con el estallido de la contienda Cázulas quedó en zona republicana; María del Mar y su familia, sabedores de que no despertaban simpatías en el bando de izquierdas, se vieron obligados a huir durante la noche. Caminaron hasta Almuñécar; de allí viajaron a Granada y más tarde a Madrid. Durante los años que duró la guerra la gestión de la finca quedó en manos mercenarias: las de la administración republicana primero y las de la administración franquista después. A esa situación hubo que añadir otra penosa calamidad: el segundo marido de María del Mar, don Francisco Javier, falleció durante su estancia en Madrid de forma súbita, por un ataque al corazón, en el año 1938. Nuevamente la desgracia se cebaba en la familia. María del Mar apretó los dientes con valentía, dispuesta a no dejarse ganar por la adversidad y a seguir adelante a toda costa. "Es fuerte como una luchadora romana" decían de ella al verla pasar con la frente erguida, sin imaginar que lo peor estaba aún por llegar.

Paquito, el joven marqués, poco antes de su alistamiento en el ejército

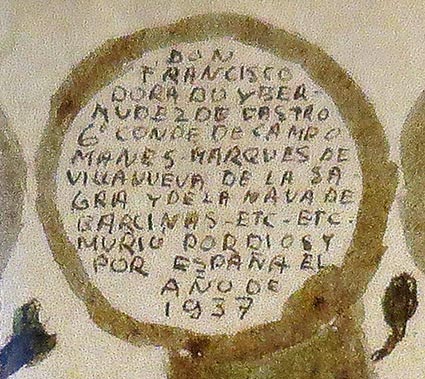

Paquito, el hijo de la marquesa, se había convertido a la sazón en un muchacho alto y apuesto. Su personalidad se afirmaba. De carácter alegre, honesto y generoso, el joven marqués era querido y respetado por todos los que le conocían, sin excepción. Había iniciado, antes de la guerra, una novedosa reforma agraria mediante la cual parceló y adjudicó una parte de las tierras de labor pertenecientes a la finca de Cázulas a los habitantes de Otívar, la mayoría muy pobres. El muchacho entendía que era justo que cada labrador poseyese un trozo de tierra en propiedad; esta iniciativa era sólo una parte de sus planes de reforma, que esperaba terminar de llevar a cabo cuando volviese de la guerra. Porque, valiente hasta la temeridad, Paquito se había empeñado en luchar en el frente: consideraba que alistarse en el ejército en tiempos de guerra era su obligación como buen español. "No vayas" le rogó su madre; pero el joven no la escuchó. Y así la desgracia, una vez más, irrumpió -y esta vez por la puerta grande- en la vida de María del Mar. Su único hijo, Paquito, el marqués de Villanueva de la Sagra, de la Nava de Barcinas y conde de Campomanes, el futuro y la esperanza no sólo de aquella familia sino también del pueblo de Otívar, cayó herido de muerte en el frente de Teruel el último día de diciembre de aquel fatídico 1938.

El pueblo de Otívar desde el Mirador de Cázulas

Ese golpe maestro del destino estuvo a punto de acabar con la fortaleza de María del Mar. Durante unos meses quedó postrada, en silencio, enclaustrada en su dormitorio con el corazón destrozado. Cuando finalizó la guerra civil, María del Mar y su madre regresaron a Cázulas y solicitaron de las autoridades franquistas la devolución de la finca, hecho que ocurrió en 1940. Allí, en su finca más querida, rodeadas del paisaje amigo, se refugiaron las dos mujeres para recomponer la casa -que había quedado muy deteriorada tras el paso de las tropas republicanas y tres años de conflicto armado- y recomponerse a sí mismas. Doña Loreto, ya muy anciana, entregó su alma en el año 1943. Nuevamente sola, María del Mar pasó a ser titular del marquesado de Montanaro y dueña única del patrimonio familiar, y comprendió que debía ser -a su pesar- marquesa antes que hija, esposa y madre. Era su obligación y su destino. No se podía permitir caer en la cuenta de que su existencia no había sido más que una triste sucesión de pérdidas. Y, ayudada por su inquebrantable fe católica, remontó otra vez. Pero las heridas del alma marcan profundamente, y las suyas añadieron una expresión a su mirada que duraría ya hasta el último día de su vida. "Mi única fuente de consuelo terrestre es la idea de que mi hijo cayó como un soldado, que es lo que él eligió. Que el recuerdo de su muerte nos una a todos los que le amábamos", escribiría meses después a un familiar.

Medallón del árbol genealógico de la familia donde queda registrado el fallecimiento de Paquito (por una confusión de fechas figura el año 1937 en lugar de 1938)

Pasaba el tiempo. Para la marquesa de Montanaro se convirtió en una necesidad el verse rodeada de gente -no soportaba la soledad-, así que, mujer inquieta como pocas, recibía muchas visitas y se embarcaba en continuos proyectos y obras benéficas que mantenían su mente ocupada. Después de meditarlo concienzudamente, decidió aceptar la propuesta de matrimonio de un antiguo admirador suyo, un militar de alta graduación enamorado de ella desde hacía años. El General de División don Juan Izquierdo Groselles, hombre de gran cultura y magníficas cualidades, consiguió llevarla al altar por tercera vez. Y como afirma el dicho popular, a la tercera fue la vencida. Con don Juan encontró María del Mar la compañía que tanto echaba de menos y el firme apoyo de un hombre íntegro, que la quiso tanto que incluso renunció a su carrera militar porque ella se lo pidió -desde la muerte de Paquito, María del Mar no quería saber nada de la vida castrense-.

Ya bien entrada en la madurez, María del Mar encontró la estabilidad

Por fin entró la marquesa de Montanaro, rebasados ya los cincuenta y cinco años, en la etapa más apacible de su vida. La situación política se fue estabilizando a lo largo de las décadas cuarenta y cincuenta y María del Mar, en compañía de sus numerosos amigos y parientes -ella quiso mantenerse en estrecho contacto con los hijos, sobrinos y nietos de sus anteriores maridos, a quienes quería sinceramente, como si fuesen de su propia familia-, continuó acudiendo por temporadas a sus casas de Cázulas, La Encomienda del Moro y Madrid. Pero era en Cázulas donde pasaba la mayor parte del tiempo y donde se sentía más ella misma. Con los años y como era de esperar, la finca fue recuperando la alegría y el esplendor de otros tiempos. La casa estaba siempre abierta; los afables marqueses de Montanaro recibían visitas muy a menudo, especialmente durante el verano y la Navidad, fechas en las que ambos disfrutaban llenando el palacete de niños y gente joven. Las recepciones, fiestas, bailes y conciertos improvisados, las habitaciones llenas de invitados, la mesa dispuesta para muchos comensales, las chimeneas encendidas y los jarrones de flores engalanando hasta el último rincón, los jardines tomados al asalto por sobrinos, primos y nietecillos que corrían de un lado a otro… todo formaba una parte muy importante de la vida de María del Mar.

Los marqueses con unos invitados en la mesa del jardín

Cuando no había huéspedes en la casa, los marqueses llevaban una vida muy metódica y organizada, en la que los horarios de ciertas actividades se llevaban casi a rajatabla. El ritmo de vida cotidiano de la marquesa no variaba mucho de un día para otro: se levantaba a las nueve de la mañana, pues a las diez se servía el desayuno en el "cuarto de la torre", que era como llamaban a la habitación situada en la parte más alta de la vistosa torre cuadrada de Cázulas. Desde sus doce ventanas arcadas se disfrutaba de unas espectaculares vistas al pueblo, al valle del Río Verde y a los jardines. Tras el desayuno, cada miembro de la familia acudía a sus habitaciones para asearse y vestirse, y el resto de la mañana lo dedicaban a sus quehaceres cotidianos: el marqués atendía a las necesidades de la finca con los administradores Miguel y Rodolfo, y la marquesa se retiraba a su gabinete para escribir y contestar cartas, y organizar su intensa agenda social. Cerca ya del mediodía se servía un aperitivo en la mesa del jardín y a continuación llegaba el almuerzo, que se realizaba siempre en el comedor principal, en la gran mesa alargada perfectamente dispuesta con mantelería de hilo, cristalería fina, cubertería de plata y porcelana inglesa -"los primeros invitados han de ser los dueños de la casa" era una de las máximas de María del Mar-, atendida por el diligente Carmelo, el camarero, que vestía traje negro y guantes blancos para servir las viandas que había preparado Lucía, la cocinera.

Lourdes Guerrero Sánchez ("Lourdicas" para la marquesa) era hija de Miguel, el administrador, y muy querida por María del Mar

Tras el descanso que seguía al almuerzo, María del Mar se preparaba para dar el paseo de todas las tardes -con su marido, con familiares o con quien quisiera acompañarla- por el camino que descendía suavemente, pasando por la fuente de la Fuentezuela, hasta el Soltadero. Era aquel un recorrido muy agradable a lo largo del cual se podía disfrutar de una maravillosa perspectiva del pueblo y de todo el valle. En una curva que se ensanchaba se había improvisado un pequeño mirador con unos bancos de piedra, donde a María del Mar le gustaba detenerse un rato para admirar las vistas y para pensar. Cuando se cruzaban con los vecinos del pueblo era saludada respetuosamente: "Buenas tardes, señora marquesa," le decían quitándose el sombrero los hombres, y sonriendo levemente las mujeres. Ya de vuelta en la casa, era el momento de rezar el rosario en la capilla del palacete -todos juntos: familia, servicio y trabajadores de la finca-, al cual proseguía la "tertulia". Este momento, uno de los más esperados del día por María del Mar, consistía en un rato de conversación distendida entre la marquesa y las mujeres de sus trabajadores, durante el cual se comentaban las incidencias del día e incluso los pequeños cotilleos del pueblo. El marqués, por su parte, hacía lo propio con sus trabajadores para ponerse al corriente de todos los pormenores de la finca. Por último llegaba la hora de la cena, también servida en el comedor principal, a la que acompañaban una copita y unos juegos de mesa para relajarse antes de ir a dormir. Los domingos se acercaba por la casa el cura del pueblo para decir misa en la capilla de Cázulas, y el resto del día se dedicaba al descanso general.

Carmelilla era la doncella personal y mujer de confianza de María del Mar

Grupo de trabajadores de la finca posando en los jardines

La vida de María del Mar fue transcurriendo, a la par que los años, sosegada y muelle. Y, salvo aquel pequeño susto que pasaron todos -ella tenía entonces cincuenta y ocho años- cuando le fue diagnosticado un cáncer de mama del que se operó en Madrid, nuestra protagonista envejeció sin sobresaltos ni sucesos que lamentar -¡que ya había completado el cupo en su juventud!-, siempre en compañía del nutrido grupo de familiares, amigos y acompañantes ocasionales que formaban su corte personal, y sobre todo de su servicio fiel y de su marido, don Juan, que no se separaba de ella. Las recepciones prosiguieron, aunque ya más espaciadas -los marqueses recibían jovialmente a todos cuantos iban a verlos- y en todas ellas María del Mar continuó asombrando a los asistentes con su conversación animada y su incombustible sentido del humor. Poco a poco, los achaques de la edad fueron empujando al anciano matrimonio a pasar más tiempo en su residencia de Almuñécar, pues el suave clima y el terreno sin pendientes de la costa venía muy bien a los dos. María del Mar había gozado toda su vida de una naturaleza robusta, pero de un tiempo a esa parte ya no era la misma. "Aunque duermo bien y como con hambre no me encuentro fuerte; tengo la impresión de que un soplo de aire me derribaría", solía decir.

Los marqueses en compañía de unos familiares, al borde de la piscina

En el jardín, rodeados como siempre por los suyos

Sucedió durante una de aquellas estancias en Almuñécar, concretamente la noche del dos de diciembre de 1971. Hacía mucho frío incluso allí, en el benigno ambiente de la Costa Tropical. Después de la cena, María del Mar se sintió indispuesta. Decidió irse a la cama; se levantó y avanzó unos pasos, pero la sensación de mareo aumentó con rapidez y la anciana cayó al suelo, inconsciente. Ya no despertaría más. Tenía ochenta y dos años.

María del Mar fue enterrada en una ceremonia muy íntima y sencilla en Granada, la ciudad donde nació, y ocupó su sitio junto a dos de los seres a quienes más amó en vida: su hijo Paquito y su madre, doña Loreto. Don Juan no llegó a recuperarse de la pérdida de su esposa y se reunió con ella cuatro años después. La marquesa de Montanaro, la inolvidable María del Mar, falleció sin descendencia directa, por lo que el título nobiliario del Marquesado de Montanaro caducó al no ser reclamado por heredero alguno.

Las propiedades más queridas de María del Mar, las fincas de Cázulas en Granada y La Encomienda del Moro en Mérida, corrieron distinta suerte tras la desaparición de su carismática propietaria. Pero, casi medio siglo después de su muerte, permanece aún en ellas el rastro imborrable de la señora marquesa. Ambas protagonizarán, junto a sus actuales propietarios, la segunda parte de esta historia.

Entrada principal de Cázulas en los últimos tiempos de María del Mar

Entada principal de Cázulas en la actualidad. Fotografía de Carlos Luengo

Suele decirse que el tiempo se encarga de hacer justicia y poner en su lugar a cada persona. La figura de María del Mar, la "marquesa de Cázulas", merece ser estudiada en perspectiva; que sus actos la sitúen en el sitio exacto que le corresponde. Ni más, ni tampoco menos. La tercera y última marquesa de Montanaro no fue perfecta -¿quién lo es?-, pero sin su existencia, la de ella y la de toda la familia Bermúdez de Castro, la historia de Otívar y su comarca y, desde luego, la de la Sierra de la Almijara y sus cortijos se habrían escrito de forma muy, muy distinta.

Escrito por Mariló V. Oyonarte

Fotografías: archivo de Lourdes Guerrero, Francisco Novo, Joaquín Gasset de Pablo, Carlos Luengo y Mariló V. Oyonarte.

> Accede a la "Historia de María del Mar" (Segunda parte).