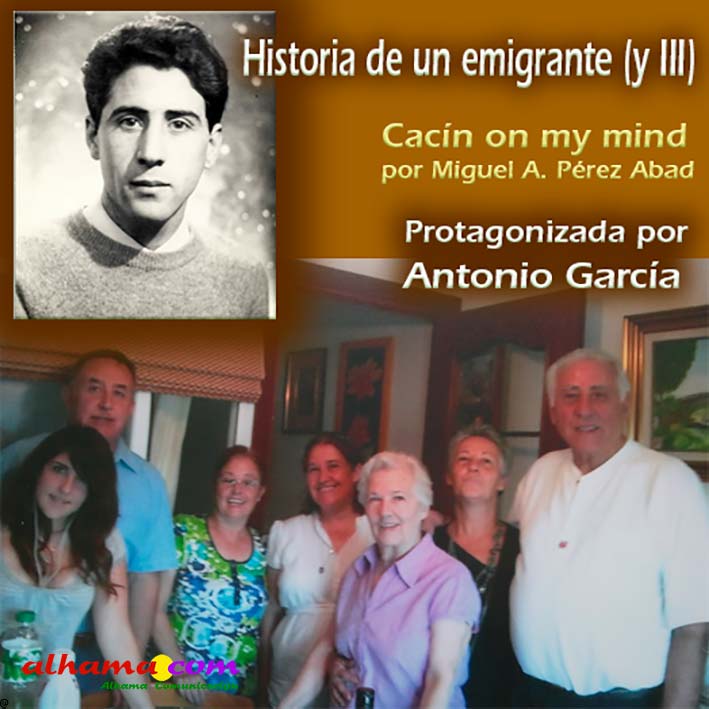

Como todo lo que empieza tiene un final – así lo proclamaban Los Rebeldes -, es hora de cerrar esta “Historia de un emigrante”, protagonizada por nuestro paisano Antonio García, al que se otorga el debido reconocimiento, como representación icónica de todos los emigrantes de aquellas décadas funestas para la población de Comacón – Cacín.

Tras un boceto de su composición familiar, damos paso a unas reflexiones sobre la emigración y lo que supuso para las personas que la sufrieron; tras lo cual, refrescamos anécdotas ocurridas a Antonio con un amigo suyo de Cacín, que ayudan a poner de manifiesto su talante amable y hondura filosófica.

Finalmente, tras una breve incursión en las emigraciones otros países y paisanajes – Australia, concretamente - nos situamos en el presente, en que nuestro protagonista deja transcurrir los días apaciblemente, en paz y armonía, recibiendo cada uno de ellos como un regalo celestial.

Historia de un emigrante (y III)

Esta es la canción: ¡un, dos!

Ustedes tienen sol,

grasia pa vivir, vino,

playas y flamenco...

Sí, mucha grasia pa derramarla

por las vendimias del Roselló.

¡Viva la grasia de Andalucía

con pasaporte de emigración!

(“Viva la grasia”, de C. Cano)

[Viene del capítulo II]

…los hijos de Mariano García y Ángeles Rodero: Josefa, Emilia, María, Ángeles, Francisco, Antonio y Manolo. Una familia numerosa de las que se estilaban en aquellos tiempos en que no se conocía el control de natalidad, y cada “ataque” como él dice se encarnaba en una criaturica más, que si bien era una alegría y traía un pan bajo el brazo – al menos eso se decía, mas sin demasiada convicción – también era una boca más que alimentar en las ya de por sí depauperadas y escuchimizadas economías de subsistencia de las familias. Y claro, había que soñar heroicidades para alimentar y vestir a la prole.

Es el momento de hacer una reflexión sobre la emigración de aquellos tiempos, que se asemejaba a un exilio económico. Quienes, además de salir de su entorno familiar, habían de adaptarse a unas costumbres y una lengua diferente habían de padecer un plus de amargura y dureza.

Desahuciado está el que tiene que marcharse

a vivir una cultura diferente.

(“Sólo le pido a Dios”, de León Gieco)

No dejo de imaginar ese choque cultural con que hubieron de enfrentarse mis tíos, primos, amigos, vecinos, paisanos y demás gentes que emigraron. Más complicado aún para quienes lo conocieron sin un bagaje de experiencias o conocimientos previos: casi ninguno había salido de Cacín, salvo para las obligadas visitas médicas en Granada. Cierto es que el humor andaluz siempre ha sido un arma poderosa contra los abismos y las penurias más graves, incluidos los de la emigración; pero el desvalimiento estaba ahí, era real, por más que se le intentara rebajar el tono mediante la risa o las bromas. Existen anécdotas por doquier; por ejemplo, las que recoge Eusebio Pérez Gómez en su “Raíces y vivencias de la familia Pérez Gómez”, (Imprerapit, Palma de Mallorca, 2016) durante los 7 años que estuvieron en Bélgica como emigrantes; o las que se mencionan en “Jirones en la historia de Cacín y el Turro”, de A. Galindo Hernández (Ayuntamiento de Cacín y Diputación de Granada, 2006).

Ya mis amigos

se fueron casi todos,

y los otros partirán

después que yo.

Lo siento porque amaba

su agradable compañía.

Mas es mi vida,

tengo que marchar.

(“Pueblo mío”, de J. Feliciano)

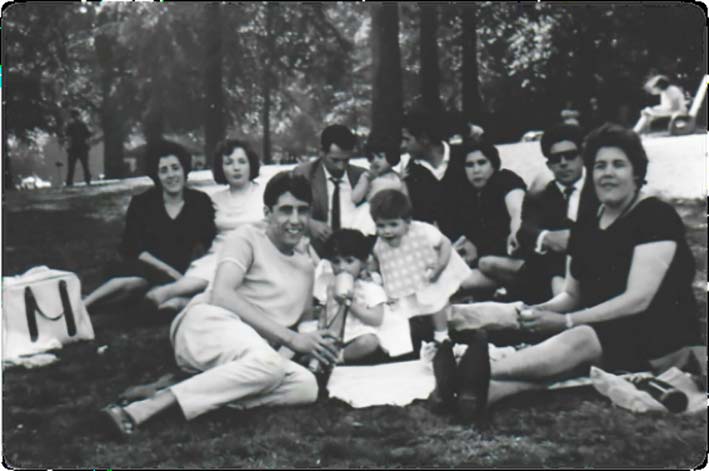

Coincido con Sábato en que el éxodo, el exilio es, indudablemente, “una de esas experiencias que marcan el espíritu de los hombres, aunque por ello mismo pueda convertirse en fuente de lo más grande que puede alcanzar un corazón humano.” Devastador y mortificante para algunos, pues “todo cielo, cuando no es el nuestro, ahonda el sentimiento de desamparo. Y se requiere de un coraje inusual, de una decisión heroica, para ir hallando, a ciegas y sin horizonte, la revelación”. Porque mientras andaban en el tajo, seguramente el tiempo corría deprisa. Pero las tardes y los días de descanso, esas horas debían ser interminables para aquellos compatriotas; acrecentado todo ello por el recuerdo de la luminosidad de Cacín, la blancura encalada de sus calles, el verdor de su valle, el rumor y frescura de su río, el sol mesetario radiante y tórrido que iluminaba los días del sur, el reloj de la torre que gobernaba Periquito, aquel reloj que aún pervive, de manecillas ufanas y orgullosas por trabajar para una empresa boyante y eterna, el tiempo. Y aquellos domingos de Resurrección en el Pantano, de los que se adjunta un testimonio único en la foto de abajo.

Todo ello constituía un contrapunto que resaltaba aún más lo ominoso del cielo grisáceo de los días fuera de casa. Y, sobre todo, en la denominada por Umbral y del Molino “hora violeta”, que se presenta cada día entre la 6 y la 8 de la tarde, esa hora en que se confunden los aires y no saben si quedarse con la noche o marcharse con el día, provocando ese miedo atávico que se hibrida con la incertidumbre, en que la mirada contrabandea y rebota en los suelos, paredes y ventanas de la habitación, desencuadernando el alma más y mejor anclada, y uno se enfada con esa habitación porque es incapaz de reconfortarnos y aliviarnos la soledad dándonos algo de alma y calor, la vista trasconejada en el horizonte de cemento y ladrillo.

Coge tu mula, tu hembra y tu arreo,

sigue el camino del pueblo hebreo,

busca otra luna.

Quizá mañana sonría la fortuna…

(“Pueblo blanco”, de JM Serrat)

Antonio volvía con precisión de reloj suizo cada verano al pueblo. Se le veía bajar desde la calle Rah hacia el río, elegante, pulcramente vestido, con los oros macizos del éxito colgados de su cuello y en sus anillos. Yo, tras las correrías diurnas por los ríos, me acercaba a él cuando pasaba por el paseo de la iglesia, y le pedía acompañarlo. Con una sonrisa franca me decía que claro que sí, que encantado de charlar conmigo un ratico. Esas tardes doradas de verano eran para mí un aprendizaje epifánico, obligadamente somero y raudo, de lo que había en el mundo, gracias a ese amplio ventanal que Antonio abría para mí ante mi asombro continuo. Mi curiosidad no tenía límites, y su paciencia tampoco. Antonio cargaba en la mochila de su historia heridas fundacionales que le habían hecho madurar a marchas forzadas, y que, bien dosificadas y digeridas, le habían dotado de una sabiduría natural insólita.

• Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir - me dijo un día, sin confesar que había leído a Quevedo. Aquello me pareció un acertijo sublime.

Otro día me contó que no todo en la vida es de color rosa; por ejemplo, en Bruselas había una serie de patanes descoloridos, de cráneo acartabonado, rostro esclarecido y semblante a medio cocer cual cama sin hacer, rictus ratonero, frente huida, panza cervecera extramuros, voz herrumbrosa, que, para reírse de los españoles, les gritaban por la calle:

• ¡Eh, español! ¡Siesta, flamenco!

Él no les hacía caso; pero a otros les molestaba, y acababan como el rosario de la aurora. En ese sentido, siempre me regaló consejos sensatos y lúcidos, de gran discernimiento.

Cuando llegábamos al puente, ya teníamos trenzada la conversación del día, ese misterio arbóreo de las diástoles del pensamiento, sin temario preestablecido, que las hacía insuperables.

• En mi época lo pasábamos mejor que ahora - se me ocurrió decir un día, a pesar de mis escasos 14 años, mientras me apoyaba en la barandilla del puente.

Él me respondió con esta perla:

• La época de uno es cuando al salir a la calle nos parece que todos tienen nuestra misma edad. Son sólo unos cuantos y breves años; pero se viven tan intensamente que acaban siendo, junto con la infancia, el paraíso al que todo queremos volver.

• ¿El resto entonces es matar el tiempo? – cuestioné.

• Eso de matar el tiempo suena a asesinato, el más atroz – zanjó.

Otra tarde me preguntó:

• ¿Y tú qué quieres ser cuando seas mayor?

• De chico quería ser el Cid Campeador, pero ahora me conformo con ministro – repliqué yo.

Una breve sonrisa, y su atinada respuesta, en la diana de nuevo:

• A ministro no se llega con el esfuerzo, el estudio y la preparación, sino por enchufes, amigos, contactos, influencias, olfato y algo de suerte. Así que espabila. Pero procura mantener siempre el niño que llevas dentro, porque es lo único que logrará defenderte de las decepciones y desengaños que la edad trae consigo.

Yo me quedaba con los ojos abiertos de par en par, como dos hazas de barbecho. Y tomaba buena nota.

En esas tardes de pláticas al desgaire, salpimentadas de sujetos tácitos y verbos elípticos, Antonio se ganó el respeto que aún le tengo hoy día. Cuando tocaba volverse a Bruselas, al final del mes, a Antonio se le nublaba la mirada, y decía que pronto volvería del todo, para siempre. Sabía que no era posible, pero a mí me consolaba saber que pronto tendría a mi buen amigo aquí definitivamente, no sólo para unos días de verano.

Y es que todos emigraban con la idea de retornar un día, con signos evidentes y ostentóreos de que el sacrificio había valido la pena, porque el triunfo debía ser patente e irrefutable para todos. El éxito, el ganar, el hacerse rico, el salir de la miseria, que todos lo vean; así se narró en la anécdota de María la Caleña respecto a su hijo, el Caleño, en “Estampas de Comacón – Cacín again”, volumen I (Amazon, 2024). Volvían con coches, que ya era un signo externo del lujo que se podían permitir; algunos, con la “C” de Cataluña envuelta en una bandera catalana, la fe del converso que pretendía demostrar mediante la hipérbole la integración y la superación del estadio de paleto comaconero. Los del pueblo envidiábamos la buena suerte de esos emigrantes, pero sólo ellos sabían el precio.

Uno de esos veranos vino mi tío Manolo con un Mercedes Benz modelo de 1955, de imponente presencia y edad venerable. Nos apretujábamos dentro la patulea de primos, y la sensación de suavidad y ronroneo mientras se deslizaba por la gravilla hacia los Miravetes era inigualable. En las curvas, la estrella de la marca que llevaba en el morro se balanceaba majestuosa como un cisne sobre el lago de Chaikovski, grácil y firme. Acostumbrados a los traqueteos y saltos del tractor, aquello semejaba un sofá flotante. Mi tío lo conducía con la certeza parsimoniosa de quien había logrado el soñado éxito, que nosotros compartíamos con él, felices.

Amor mío, me llevo tu sonrisa

que fue la fuente de mi amor primero.

amor, te lo prometo, cómo y cuándo no lo sé

más sé tan solo que regresaré.

¿Qué será, qué será, qué será?

¿Qué será de mi vida, qué será?

En la noche mi guitarra dulcemente sonará

y una niña de mi pueblo soñará.

(“Qué será”, de J. Feliciano)

Recuerdo, así mismo, las tardes de Australia en el Spanish Club, el Hogar Español, en la calle Johnston de Melbourne. Entrabas en su cafetería, y eras teletransportado nada más franquear la puerta a un bar entrañable de los años 50 en un pueblo de España: mesas de formica, gente jugando al dominó, “¡me doblo!”, mientras arreaban un fichazo con el seis doble, recordando las partidas que años antes se echaban en su pueblo con sus amigos, que cuando alguna vez volvían ya no estaban, y acababan siendo extranjeros en su propio pueblo, habrase visto cosa más triste, un crimen dice Simone Weil, con el paso de los años. Allí he visto a tíos como castillos derrumbarse anegados en llanto con esa canción de Valderrama, la misma que conmovía a nuestro Antonio, “El emigrante”: la lengua siempre va a la muela que más duele. Esas mismas personas te contaban con orgullo que la calle Johnston de Melbourne la cerraba el Spanish Club en las fiestas de octubre, algo impensable en un país anglosajón. Y la llenaban de puestos de dulces, almendras garrapiñadas, frutas confitadas, chorizos, longanizas, salchichones, morcillas, pancetas y tocinos, torreznos – esas barritas energéticas -, y demás alimentos que no se sabe de dónde salían, pues australianos no eran. Esas mismas personas que organizan un Rocío australiano en Clare Valley cada año, en el estado de South Australia, que tienen al embajador de España en Australia como Hermano Mayor, y que recorren con sus carretas y cantes rocieros esa espléndida zona vinatera del país downunder. Y para qué hablar de las peñas y casas: la flamenca, la andaluza, la asturiana, gallega, etc., diseminadas por todo el mundo, que mantienen vivo los estandartes y símbolos de los terruños.

Otros emigrantes se liaban la manta a la cabeza, y se volvían a España. Fue el caso de Pedro M., extremeño que llevaba 27 años emigrado en Australia, donde había hecho fortuna con su empresa familiar de limpieza. Pedro, además, era conocido por su destreza en el cante flamenco, al que le acompañaba un guitarrista madrileño llamado “El brujo”. Este Pedro se cansó un día; y en un momento de lucidez se compró dos contenedores, y embaló en ellos todas sus pertenencias. Que se iba para España, afirmaba a los cuatro vientos, por si había dudas. Los amigos le insistíamos, ante lo que nos parecía una locura:

• Pedro, ¿lo has pensado bien? ¿Qué dicen tus hijos? – le intentábamos hacer razonar, trayendo a colación a sus dos vástagos, dos gemelos de 27 años, que nacieron al comienzo de su periplo australiano.

• ¿Mis niños? ¡Esos tienen las maletas hechas desde hace meses!.

En su homenaje de despedida, en momentos de confidencias, me definió perfectamente el sentimiento de un emigrante en un país rico, al que se va por razones meramente económicas:

• Mira, Miguel, Australia es como una enorme tarta, de la que comes hasta hincharte, pero que no sabe a ná.

Superior.

Y llega el momento de cerrar esta serie de textos sobre la emigración que padeció Cacín, personificada en la Historia de este emigrante querido que es Antonio García, el de Mariana. Uno de tantos emigrantes a los que debemos una enorme gratitud, pues eligieron el sacrificio del desarraigo para ayudar a levantar un país que estaba sumido en el abismo. El precio que pagaron por ello fue no solamente físico; fue, sobre todo, emocional. Hemos tenido la fortuna de poder oír la voz alta y recia de Antonio en estas páginas, que a él van dedicadas, y, por extensión analógica, a todos los emigrantes.

Esta es su despedida, como persona agradecida que es:

“Desde aquí quiero dar las gracias a Miguel Ángel y a Eusebio Pérez, que van a hacer posible que estas líneas de mi vida salgan a la luz.

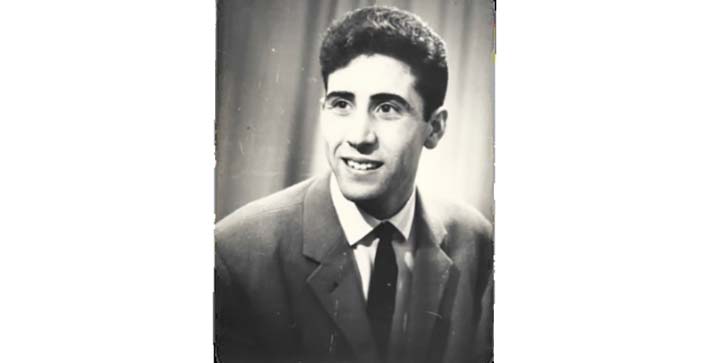

Antonio García Rodero

8-8-2024 - Bruselas”.

En efecto, aquí están estos trazos que sintetizan tus 82 años, tal y como tú has querido contárnoslos, amigo Antonio. Pero no sin antes subrayar un hecho que te define como ser humano: conocedor de las farticas, indigencias y penurias de un emigrante, has tenido la deferencia de ceder tu espaciosa casa de Cacín a una ONG, para que la habiten mujeres senegalesas con sus hijos. Así has mostrado por enésima vez tu gigantesca estatura como ser humano: quienes han conocido las privaciones están doctorados en empatía, generosidad y solidaridad.

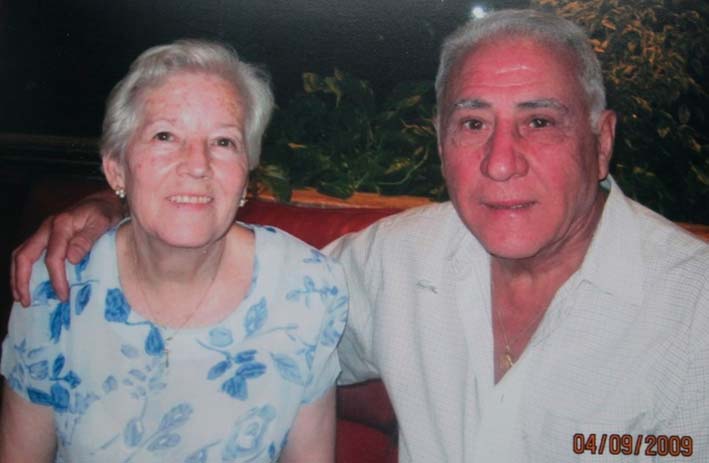

Hoy, con cicatrices en el alma y la memoria, Antonio reparte su tiempo entre Bruselas, donde posee una hermosa casa, y Vélez Málaga, donde vive su hermano Manolo. En los surcos del entrecejo lleva grabada la máxima de G. Márquez: “el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad”. Hay que enfilar el mutis obligado sin prisas, de uno en uno, sin atascos, mientras el paso del tiempo nos fragua esa nebulosa en que todo se enmaraña y acaba convirtiéndose en chatarra emocional. “Por la humildad se alcanza la sabiduría de los sencillos, que es saber vivir en paz consigo mismos y con el mundo”, apunta Unamuno. Y mientras resta vida, recuerda lo que ha pasado, desde la atalaya de sus 80 y pico años, y esas añoralgias se van desgajando y cayendo como las hojas de un árbol en otoño, en el proceso de desprendimiento y liberación a que los mayores se enfrentan, procurando la ligereza de equipaje. Hojas amarillas que caen año tras año sobre la memoria, mientras en el crepúsculo hace Antonio balance, positivo resulta ser, y le brillan los ojos con la melodía que ha trazado su vida.

Y así s'acaba la historia

del güeno del Salustiano,

de tanto apencar los güesos

otro gallo l'ha cantao.

Gallo dice que l'obrero

de cachondeo está jarto,

si no hubiera ido a Alemania,

no hubiera aprendío tanto.

(El Salustiano”, de C. Cano)

Fiel a sus hábitos inexorables, la vida persistió, tozuda, en su huida hacia adelante, apremiada y empujada por el tiempo.

[Fin de la serie “Historia de un emigrante”]

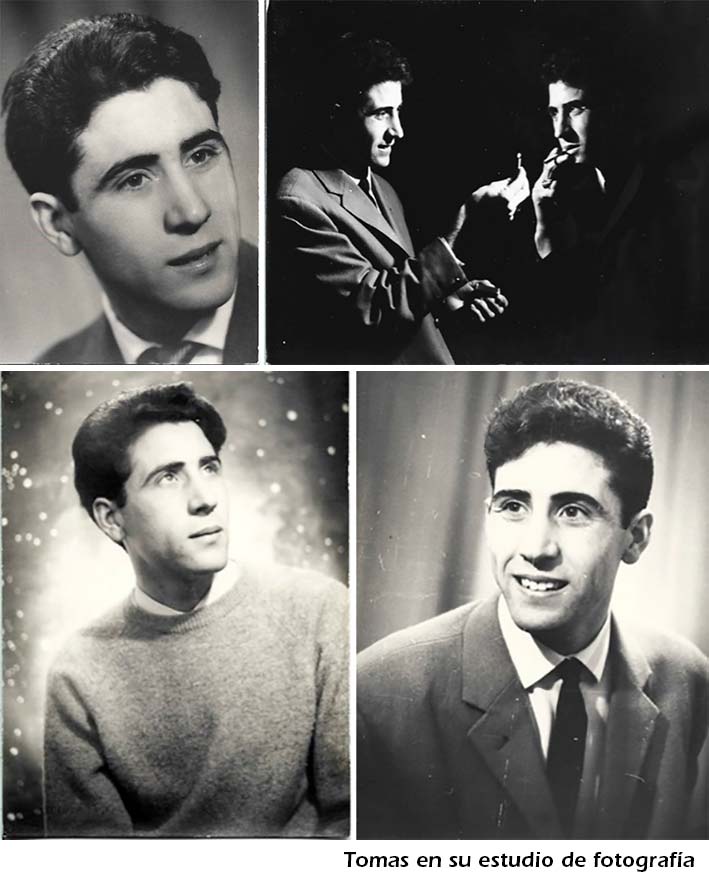

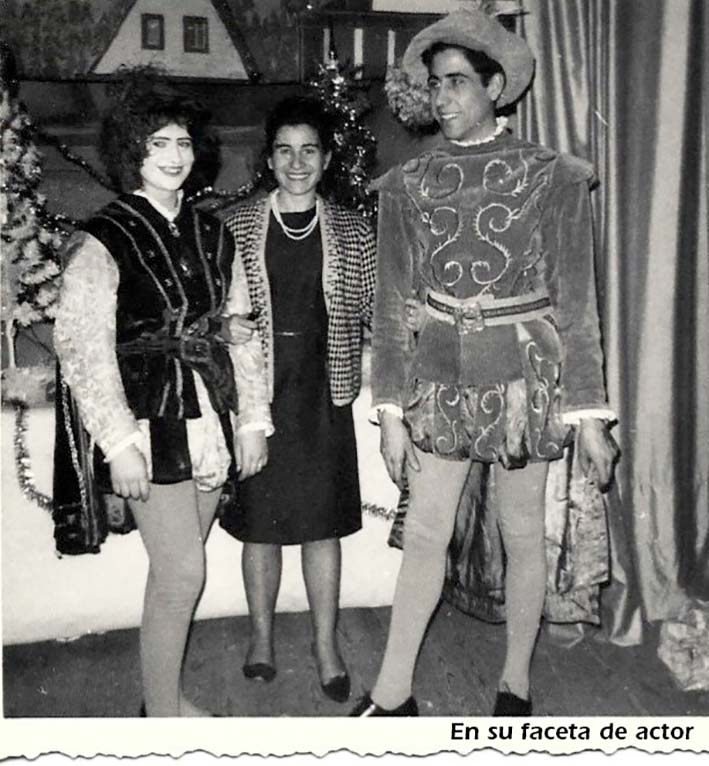

Galería fotográfica