Decíamos al final de la parte I que un día de aburrimiento decidieron entretenerse jugando a la ouija en casa de José Antonio.

De inmediato, nada más procesar la idea, acogió la ocurrencia con su característico entusiasmo, sin bridas. Dispusieron el panel en la mesa del comedor de Eusebia, los dedos rozando el vaso boca abajo, como dicta el procedimiento de estos empeños. En segundos, el vaso comenzó a moverse nerviosamente, ante la estupefacción e inquietud de los oficiantes. Lo siguiente fue solicitar muestras de presencias de los espíritus que asistían, convocados a aquella manifestación de almas difuntas; ¡y vaya si aparecieron unas cuantas! Tantas, que el orgullo y la vergüenza torera cedieron a la presión de tanta alma torturada. Y salieron todos despavoridos de la sala, pusieron pies en polvorosa, que es territorio más seguro, ante el asombro e incomprensión de Eusebia, la madre, dejando tras ellos un aroma sospechoso y los añicos del malogrado, inestable vaso, que cedió a la fuerza de la gravedad tras la estampida de aquellos “valientes” jóvenes. Nunca más se volvió a hablar de aquel tenebroso asunto.

Sigue contándome Manolo que, tras el cierre del teleclub (foto adjunta cortesía de Mari Castro), los jóvenes no terminaban de encontrar fórmulas para reunirse y divertirse, que esa clausura los había dejado sin local social o “casino” del pueblo. Y, por ello, decidieron crear su propio club. José Antonio al instante encontró la enésima causa justa en la que emplear sus intrépidas e inagotables energías, y se consagró a gestionar lugar y modus operandi/funcionandi del proyectado club. Marino asumió el papel de organizador y líder. Hicieron una rifa que resultó exitosa; y, a partir de ahí, reformaron a su manera el consultorio médico del antiguo ayuntamiento, y ahí organizaban sus bailes, incluida la adquisición de los mejores discos del momento. Una discoteca, vamos; precursora de la que el Negro Maclina abriría poco después. Y hasta diseñaron y fabricaron su propio carnet de socios. ”Chivas” se llamaba el flamante club. En la foto, un ejemplo del carnet de membresía.

José Antonio y Manolo estuvieron trabajando juntos en la granja de Moraleda. El día que ocurrió la tragedia, Manolo estaba ordeñando. José Antonio comenzó a sentirse mal, y Manolo acudió a socorrerlo: lo acompañó en una ambulancia a las Urgencias, en Granada. Cuando llegó, tenía “un globo en la aorta”, según relata Manolo. La operación inmediata, a vida o muerte, no logró reparar el aneurisma, resultó fallida. Ahí acabó su corta vida. El joven Manolo acompañó a Eusebia, su madre, a Cacín de vuelta, me dice, aún impresionado y compungido: el peor de lo tragos, el más amargo. Fue el 14 de abril de 1989, fecha marcada en el luto más negro de Cacín.

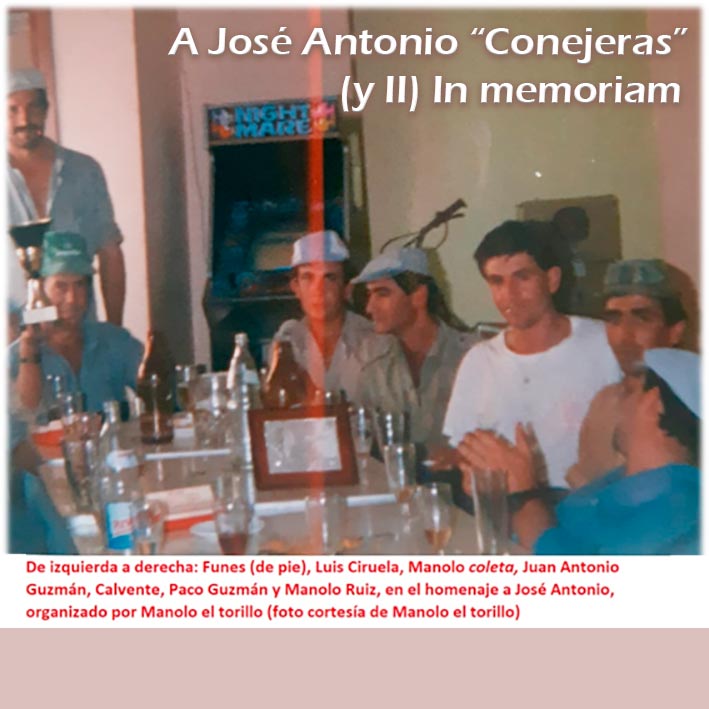

Tras esas horas terribles, Manolo decidió promover un homenaje a José Antonio, convocando un concurso de lo que más quería aquel, y que utilizaba como medio de ganar amigos: la caza. Y organizó un campeonato de cacería que ganó Funes, hoy también tristemente ausente. De ese modo lo revivieron sus amigos más cercanos entonces, y con toda seguridad José Antonio gozó del día de emociones como los propios cazadores. De hecho, guio a su amigo Funes al éxito.

José Antonio era hijo único de Antonio y Eusebia. El padre, Antonio, murió de una enfermedad grave e incurable en la época, el 13 de agosto de 1980; tenía José Antonio tan sólo 17 años. Nada hace madurar más que la muerte de un padre: desarbola y trastoca nuestra existencia. Y él hubo de dejar atrás con urgencia la adolescencia, abortada y cancelada de un plumazo, y apretar los dientes para sacar a la familia adelante, convertido en adulto responsable de la noche a la mañana, trabajador incansable y corajudo. Tras la muerte de su hijo, Eusebia, perdió a su tesoro, y, lo que es peor, las ganas y la razón de vivir. Desde entonces, era un espectro inexpresivo y extraviado que deambulaba por las calles de Cacín con el gesto descarrilado, ante el espanto y compasión de la gente, que se santiguaba a su paso; no cabía tanto dolor por las escuetas, sombrías calles. Ese calvario era inconsolable, hasta que su propio fallecimiento, el 17 de agosto de 2004, la liberó de esa carga humanamente insoportable. Eusebia perdió a su marido a los 47; a su hijo a los 56; sobrevivió a este 15 años, en los que su vida fue una permanente pena bruna.

Así refleja Salvador González, nuestro poeta de cabecera, el drama, en romance heroico de doble rima, que titula “Parecen ser los hijos”:

Parece que los hijos tienen todo,

todo el mundo en sus manos para siempre,

la vida toda tienen, y en lo hondo

del corazón la sangre que les hierve.

Parece que los hijos en sus ojos

llevan el universo enteramente,

y en el gesto sagrado de sus rostros

todo lo que es creado y es alegre.

Parece que los hijos mil tesoros

en sus almas de jóvenes contienen,

brillan como la luz de todo el oro

que reluzca en finísimos joyeles.

Parece que los hijos, si van solos,

sean como el cristal, y se parece

al vacío infinito, a un negro pozo,

el espacio que ocupan si se fueren.

Maestría, sentimiento, sensibilidad. Ahí queda eso.

Cuando pienso en José Antonio, colijo que fue nuestro gran amigo. Decir amigo es decir juegos, escuela, calle y niñez, vino, guitarra, trago y canción, ternura, Dios y mi canto, quiere consolarnos Serrat. Más pensadores y literatos (Ribeyro, Guillén, Saint-Exupery, Bryce-Echenique, Fonseca, Dickinson, Heródoto, Cicerón, Dumas, etc.) nos alivian afirmando que un amigo conoce la canción de tu corazón, y puede cantarla cuando a ti ya se te ha olvidado la letra. Amigos, nada más, el resto es selva. Cuando uno elige a un amigo, hace a esa persona única, y viceversa. La patria son los amigos. Un amigo critica de frente y elogia de espaldas. El amigo de verdad es amigo en las cuatro estaciones; los demás son para el verano, como las bicicletas. Nuestro mejor patrimonio son nuestros amigos. De todas las posesiones, la amistad es la más valiosa. Vivir sin amigos no es vivir. Y José Antonio fue un compendio de todo ello, que además asociaba a la bondad innata que derrochaba, único símbolo de superioridad que reconocía Beethoven, una demostración de poderío para Unamuno, íntimamente ligada a la alegría hemingwayana, esparcidora de las semillas de lo divino, como subraya Schiller, cardumen muñidor de un alma bella. José Antonio hacía de la amistad y de la bondad su religión, y con ello iluminó nuestras vidas.

Al igual que otros jóvenes del pueblo, José Antonio vio su vida truncada, segada por la mala hora; ha dado alcance a la verdad, en decir de M. Benedetti; no hay misterio: simplemente se nos ha adelantado en el camino (Séneca). La parca erró sus cálculos seguramente: sus cuentas resultaron muy inexactas. Maldita dama. “El fuego de su vida encontró demasiado pronto sus cenizas” (M. Vicent).

Lo visito en el cementerio, no menos de tres veces al año. Ante su túmulo me detengo, y lo rememoro trayéndolo así a la vida de este lado. Medito y lo revivo, y percibo sus andares zancajosos, su mirada rezumante de bonhomía y servicialidad, sus gestos expeditivos, que se aprende haciendo, su celebración de la vida; su delicadeza y ternura, complementos necesarios de un espíritu libre en las distancias cortas; su mera presencia como espejo que me refracta y evalúa, y cuya pérdida avala la merma, la quiebra de una parte importante de uno mismo; presiento que su vida fue corta porque fue honda y plena, lección de autenticidad y de pasión; compruebo que en cada risa compartida, en cada sueño perseguido, en cada acto de bondad y amistad está su legado y su indeleble huella; su presencia lejana me persuade de que cada palabra que emitimos vehicula lo que piensan los muertos, que hablan por nosotros; reconozco la precariedad de la vida, y acopio valor e inteligencia para no sucumbir ante ese hecho ineluctable; me convenzo de que la muerte no es el final sino el centro de la vida, y eso lo vuelve a uno pensativo y pensador; que en cada amanecer y en cada ocaso, en cada risa y en cada lágrima, su espíritu nos escolta, asiste y ampara. José Antonio no me quita ojo, la mirada luminosa de sus 26 años, me observa con su eterna sonrisa, esta vez burlona y compasiva, y me dice que no hay más que seguir adelante, que me deje de tontunas, pamplinas y capullás, , y que tome la vida por los cuernos, y que la dome cuando pueda, y que cuando me cornee, me levante, me sacuda el polvo y el arañazo, y persiga los horizontes, con determinación y valentía, sin tregua, hasta dar con todo ello en el mar, que es siempre más humano, soñador y sugestivo (“abrid esta tumba, al fondo se ve el mar», reza el epitafio de V. Huidobro). Me despido de él y de los vecinos, confortado, y animado a continuar la lucha, y que salga el sol por el cerro la Cruz…

José Antonio descansa con sus padres Antonio y Eusebia, rodeado de la mejor vecindad: José Carlos, Manolo Merino, Luisillo el Salero, etc…Sería fascinante oírlos cuando se juntan las noches crudas de invierno, las noches claras de verano, las noches plañideras de otoño, las noches promisorias de primavera. Entre risas, apuestas, refranes y proyectos, ordenan el trasmundo de la eternidad, y ejercen sus profesiones de managers y gerentes conseguidores para los que dejaron atrás, en tanto se reúnen todos de nuevo. Porque los amigos que perdemos no reposan y desaparecen sin más en la tierra, están enterrados, sepultados en nuestras entretelas, en nuestro corazón, en una “muerte viva” (J. Naveros); el bálsamo de la nostalgia.

No lo olvidamos. No permitiremos que “lo engulla el infame olvido de los nombres borrados, la maldita estela de los nombres suprimidos” (Vila Matas).

Como José Ladrón de Guevara, vocero de aquel mítico 5 a las 5 de junio del 76, gritamos y proclamamos: ¡José Antonio Conejeras vive!