Bautista decía que él era cabrero y no pastor, porque -"ya se sabe, no es lo mismo"- los pastores guardan ovejas, los vaqueros, vacas, y los cabreros como él y su familia, guardan cabras.

A principios del siglo XX, Frigiliana no era la turística localidad que es hoy, espejo del pueblo blanco andaluz, presente en todas las guías de viajes y cosmopolita como una gran ciudad, pues más de un tercio de sus residentes son extranjeros llegados de todas partes, atraídos por su clima y su tipismo. Hace un siglo era un sobrio conjunto de casas encaladas -bello también, en su rústica simplicidad- asentado al pie del Cerro del Fuerte, cuyas huertas y bancales, labrados con esmero, descendían hasta el río verdeando el paisaje circundante. Las calles estaban empedradas con cantos rodados, y se unían entre sí por recónditas escalerillas y callejones estrechos, empinados y a menudo bastante solitarios, porque sus únicos transeúntes eran los naturales del lugar. Y es que, salvo por el hecho de que el pueblo ya contaba con electricidad desde el año 1903, la forma de vida de los frigilianenses de aquella época no se diferenciaba mucho de la que habían llevado sus antepasados, generaciones atrás, en ese -por aquel entonces- apartado rincón de la Almijara..

La Frigiliana de antes era un pueblecito modesto y rural

En una de aquellas pintorescas calles blancas, concretamente en el número 9 de la Cuesta del Apero, vivía Bautista Ortiz Retamero, cabrero de toda la vida, con su familia. A aquel hombre bueno y cabal, respetado por todos en el pueblo, se le conocía más por su apodo que por sus apellidos -Bautista "Ramona" le decían, que era el nombre de su abuela-, como sucede en los lugares donde se acostumbra apodar a los vecinos. Bautista estaba casado desde el año 1928 con Ascensión García Martín, natural de Frigiliana como él mismo, con la que había tenido tres hijos: Antonio y José, los dos varones, nacidos en 1929 y 1932 respectivamente, y la niña de la casa, Dolores -a la que todos llamaban cariñosamente Dolorcica-, que nació en plena guerra civil, en el año 1938.

La casa familiar era una vivienda de regular tamaño, primorosamente blanqueada, típica de la comarca, situada en la parte alta de la calle. Contaba, entre otras dependencias, con un amplio corral interior -la majada- que era pieza común en muchas casas del pueblo en aquellos tiempos, pues los lugareños tenían por costumbre recoger por las tardes a sus valiosos animales domésticos, de los que dependían directamente -bestias de carga, cabras, gallinas, perros, etc.-, para que no pasasen la noche a la intemperie. Porque la vida cotidiana en la Frigiliana de entonces era así, campesina y austera. La mayoría de la población vivía de labrar el campo, de cuidar sus animales y de otros oficios tradicionales del momento y lugar; los vecinos se conocían entre sí de toda la vida, y los días se sucedían unos a otros lentos, pausados, con esa especial atmósfera de sosiego que, a pesar de la abundancia de faena, se respira siempre en el entorno rural.

Calle Cuesta del Apero. La casa de Bautista y Ascensión era la última de la izquierda

La familia Ortiz García, como casi todos los vecinos del pueblo, salía adelante a base de trabajo y más trabajo. En aquella época el dinero y la comida no eran precisamente abundantes, pero ellos eran felices: su modo de vida, aunque sencillo, les bastaba. Bautista solía decir que "por la puerta de un cabrero pasa el hambre, pero no sube el escalón", y estaba en lo cierto, ya que a los suyos nunca les faltó de lo más preciso. Ascensión cuidaba con celo de su casa y sus tres hijos, y Bautista llevaba en renta un nutrido hato de más de trescientas cabras, propiedad todas ellas de un vecino del pueblo. Bautista era cabrero desde niño y desde luego, no le faltaba experiencia; todos los días al amanecer salía de la casa con su rebaño, constantemente vigilado por las dos perras pastoras de la familia -Canela y Paloma-, mientras bajaban todos en tropel al son casi musical de los cencerros, a lo largo de las calles empedradas, atravesando el pueblo entre tapias blancas como la nieve camino de los pastos que había en los cerros cercanos.

Cada día las llevaba a una zona distinta, porque ya se sabe que a las cabras les gusta variar de sitio y de alimento, y no estaban de vuelta hasta que se ponía el sol. Sus dos hijos varones le ayudaban en todo lo que podían: el mayor, Antonio, ya desde los siete años acompañaba a su padre con las cabras; "¡Antoñico, Antoñico!", le decía Bautista, "¡levanta de la cama que hoy te vienes conmigo!". José, el hijo mediano, se encargaba de barrer el corral y cuidar de los chotos en la época de cría, y la pequeña Dolorcica, como niña que era, ayudaba en la casa a su madre.

El ganado solía atravesar el pueblo a diario, camino del campo

En esos tiempos, para muchos era de uso común el llevar en renta tanto terrenos como animales, pues gran parte de los cortijos y las ganaderías de entonces eran propiedad de unas pocas familias, las más acomodadas. Así que todos los años, tras la época de cría, Bautista pagaba sin tardanza al dueño de sus cabras la renta estipulada, que consistía en una chotilla de cada cinco que naciesen en su rebaño esa temporada. El resto de las crías habidas -las que sobrevivían, que no eran todas- correspondían a él y su familia, como ganancia. Se solía pagar en hembras porque eran consideradas más valiosas que los machos, ya que con el tiempo proporcionaban leche y más crías. Por eso todos los rebaños estaban formados por un mayor número de hembras; se conservaban los machos estrictamente necesarios para la cubrición, y los "mansos" -o machos castrados-, que eran los encargados de llevar los cencerros más grandes y pesados. Bautista, por ejemplo, disponía de veinte machos cabríos para más de trescientas cabras. Esta era una buena proporción, según él.

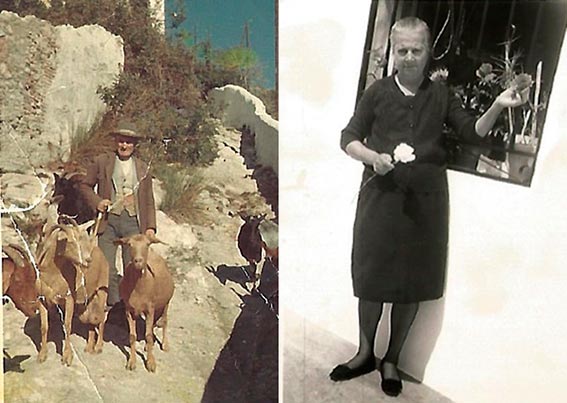

Bautista fue cabrero hasta el final de su vida, a la izquierda, y a la derecha Ascensión en su casa de la Cuesta del Apero

El suave clima de Frigiliana permitía al ganado disfrutar de alimento bueno y abundante durante gran parte del año; solamente durante los rigores del verano, cuando la hierba se agosta y el aire parece vibrar con los estridentes chirridos de las cigarras, los cabreros del lugar se veían obligados a buscar zonas con temperaturas más frescas para sus animales, donde no faltasen el agua y los pastos verdes. Bautista no era una excepción, y cada año a principios del mes de mayo, ya empezando a apretar el calor, la familia del cabrero al completo y su rebaño se preparaban para la travesía de la sierra de la Almijara desde Frigiliana -subiendo por el Puerto de Cómpeta, a lo largo de una ruta que seguía los senderos ancestrales de la trashumancia y la arriería- hasta el paraje conocido como el Haza del Aguadero, en la sierra de Játar. Como su nombre indica, aquel era un terreno en el que confluían varias cañadas y cursos de agua, por lo que el pasturaje era abundante y duraba todo el verano, especialmente en aquellos años en los que llovía mucho. También existía allí un manantial hermosísimo que, más abajo de aquellos barrancos y ya convertido en el río Malinfierno, llegaba incluso a formar algunas pozas y cascadas.

Terrenos del Haza del Aguadero

Allí pasaban Bautista y los suyos la temporada de canícula sureña, que iba desde primeros de mayo hasta principios de septiembre. Y no eran los únicos que se desplazaban hasta ese lugar: aquellos fértiles pastizales -que pertenecían al ayuntamiento de Alhama de Granada- tenían la fama bien justificada, y eran muchos los ganaderos y pastores que, como Bautista, arrendaban una parte de ellos para alimentar a sus animales -cabras, vacas y ovejas-, mientras en sus territorios de origen las praderas, ajadas y resecas, aguardaban la llegada de las lluvias.

El antiguo nacimiento de agua del Haza del Aguadero aún existe

No era cosa baladí la preparación de aquel traslado para varios meses. Bautista y su hijo mayor, Antonio, salían primero con los perros y el rebaño, y caminaban durante un día entero hasta llegar a su destino, pues las cabras -que, por cierto, conocían el camino a la perfección- hacían todo el trayecto "careando", es decir, deteniéndose continuamente para comer. Una vez que llegaban al Haza del Aguadero con el ganado, se ponía en marcha el resto de la familia. Ascensión y los dos hijos menores, José y Dolorcica, emprendían viaje ayudados por un arriero que transportaba sus pertenencias en un mulo. Se llevaban con ellos tan sólo lo indispensable: ropas, cacharros de cocina, utensilios de uso cotidiano y sus gallinas, que viajaban al modo de antaño, atadas por las patas y colgadas bocabajo de los serones del mulo. Como el camino era largo y pesado para los niños, solían hacer noche en el Cortijo del Daire, una gran finca -hoy en ruinas, como la mayoría de los cortijos antiguos de la zona- que se encontraba a la orilla del camino. Entonces habitaba allí una gran familia, con muchos hijos e hijas, que acogía de buen grado a los viajeros que llamaban a su puerta en busca de comida y posada.

Las cabras caminan mientras se alimentan con las plantas que encuentran al paso

Cuando la familia de Bautista se reunía en el Haza del Aguadero, procedían a arreglar entre todos la choza en la que se alojarían durante la temporada. En aquel terreno existían varias cabañas de pastores; solían habitarlas temporalmente otras familias que, al igual que ellos, venían de pueblos como Cómpeta, Acebuchal y Canillas de Albaida. Con planta de forma variable y el tamaño de una habitación mediana, las chozas estaban construidas con muretes de piedra seca, sobre los que se apoyaba una estructura de palos en forma de cono para dar altura al techo. Esta base servía de sujeción a una cubierta que se hacía superponiendo varias capas de lastones -plantas herbáceas, muy impermeables, que crecen a la orilla de ríos y acequias-, que se aseguraban entre sí con cuerdas de esparto, para que no se los llevase el viento. En el interior, el suelo de tierra se humedecía y apisonaba bien, de forma que no levantase polvo y se pudiese barrer. Las camas eran una sencilla estructura de madera, lo justo para que los colchones no se apoyasen directamente en el suelo; éstos se rellenaban con lo que se tuviese más a mano -que nunca era lana, pues ese trataba de un material considerado casi de lujo-; lo más corriente eran las hojas de palmito secas. Encima del colchón se colocaba una manta para que no pinchase aquel relleno vegetal, y sobre ella, la sábana encimera y otra manta, pues las noches eran frescas en la sierra, incluso durante verano.

A pesar de su rusticidad, las chozas de pastores eran prácticas viviendas en verano

La cocina consistía en un porche construido con palos -lo llamaban "enramada"- a un lado de la choza y, bajo ella, un hornillo para la lumbre hecho con piedras donde se cocinaba la cena, que para los hombres era el único plato de comida caliente del día, tras la jornada de trabajo. Mientras estaban en los pastos, los cabreros se apañaban sin problema con un poco de pan, unos pedazos de queso, bacalao o tocino, y unas uvas pasas. Y es que antes las cosas eran así: esas viandas, aparentemente frugales, bastaban para mantener activos durante todo el día a los hombres del campo, una raza fuerte y entera, hecha desde la infancia a las incomodidades de su trabajo.

Cada día, al caer la tarde, las mujeres del Haza del Aguadero encendían la lumbre en sus hornillos y el aire se impregnaba en un momento del rico olor a migas recién hechas, o a papas fritas, a cazuelilla y a carne frita; comidas aquellas que se hacían en familia y que calentaban los corazones de todos, a la vez que los estómagos. Llegada la noche y concluida la cena, las chozas se alumbraban con faroles y candiles de aceite, y a su luz amarilla y oscilante pasaban las mujeres un buen rato conversando y haciendo punto, mientras de un rincón cualquiera brotaba el contagio de unas risas, o una coplilla sostenida en el aire puro de la noche almijareña, mostrando el carácter optimista de aquellas gentes, que llevaban con dignidad y alegría la modestia de su condición.

"Bendita sea mi suerte, / porque si la vida no fuera buena / es mucho peor la muerte…"

Si precisaban comprar alguna cosa, se acercaban caminando al cercano pueblo de Játar; entonces el trayecto se hacía por un cómodo sendero. Los hombres pasaban el día entero en el monte con los animales, mientras que las mujeres y los niños más pequeños se quedaban en las chozas haciendo queso, cuidando de los chotos, lavando y remendando ropa o preparando la comida de la noche. Siempre había quehaceres. Y así transcurrían los días para las familias de los cabreros, tranquilamente instaladas en aquel bucólico lugar, sin otro anhelo que terminar con bien cada uno su tarea, mientras -casi sin sentir- se iban sucediendo las semanas, las horas de sol se acortaban y el aire empezaba a refrescar, anunciando el final del verano.

A principios de septiembre, la familia de Bautista recogía sus enseres y se ponía de nuevo en marcha para volver a Frigiliana. Procedían de igual manera a la ida: primero se marchaban Ascensión y los niños con el arriero, mientras que Bautista y su hijo Antonio permanecían allí con las cabras un poco más, hasta que las cabras terminaban de apurar los pastos, fecha que solía coincidir con la llegada de las primeras lluvias otoñales.

Los hermanos Ortiz García: de izquierda a derecha, Dolores, José y Antonio

Durante muchos años la trashumancia, recorriendo la sierra detrás su hato de cabras camino de los "invernaderos" de Frigiliana en invierno y los "agostaderos" de Játar en verano, fue la principal ocupación de Bautista, Ascensión y sus hijos. Los tres hermanos crecieron, pues, yendo y viniendo de un lugar a otro junto a sus padres, trabajando duro, desde luego, pero también disfrutando plenamente del contacto continuo con la naturaleza, y de la independencia y libertad de movimiento que les proporcionaba aquella forma de ganarse la vida.

Sólo vivieron con amargura, como tanta gente, los años oscuros en que los combates entre "los de la sierra" y los guardias civiles se extendieron por la zona. El miedo llegó a todas partes; también hasta las cabañas del Haza del Aguadero, pues algunos maquis asomaban por allí para aprovisionarse de alimentos, mientras que en los pueblos la guardia civil, que tenía muy vigilados los accesos a la sierra, exigía un permiso especial a todos los que se adentraban en ella, en el que había que especificar por escrito la zona a la que se iba, bajo pena de multa o castigo si se cambiaba de destino. Antonio, el hijo mayor de Bautista, incluso llegó a tener un encuentro casual con el mismísimo Roberto, jefe de la Agrupación Guerrillera Granada-Málaga. Antonio, que entonces contaba dieciocho años, caminaba junto a un amigo por las cercanías del cortijo de Alcóncar, cuando les salió al paso un guerrillero que los llevó -quizá para interrogarles- donde tenían su campamento. Allí Antonio pudo contar decenas de maquis, que justo en ese momento se disponían a dar buena cuenta de una enorme "sartená" de migas. Afortunadamente, el padre de su amigo era simpatizante de la causa republicana, por lo que los muchachos fueron invitados a comer con los fugitivos, entre quienes se encontraba ese día su jefe, Roberto. Mientras todos devoraban las migas con hambre canina, los dos chicos apenas si pudieron probar bocado, tal era el miedo que tenían. Pero no ocurrió nada; los "bandoleros" los trataron bien. Cuando les dejaron marchar, la única condición que les pusieron fue que no contasen a nadie que los habían visto por allí.

Jorge José Muñoz Lozano, alias "Roberto", fue un destacado jefe de la guerrilla antifranquista

Mientras Antonio, José y Dolores vivieron bajo el techo de sus padres, se dedicaron gustosamente al pastoreo y la trashumancia, ocupación que llevaba en su familia más de tres generaciones; pero al casarse y emprender cada uno de ellos su propia vida cambiaron de actividad, pues los tiempos, inevitablemente, también estaban cambiando. Sólo Antonio, el mayor de los hermanos -"el más cabrero de los tres", según cuenta su hermana Dolorcica-, continuó durante un tiempo con ese trabajo, después de casado. Tanto es así, que su noche de bodas y los días siguientes los pasó con las cabras, allá en el Cortijo de La Fábrica -que era la choza de verano que existía por encima del Cortijo El Imán-, junto a su recién estrenada esposa Dolores, que le ayudaba en todos los quehaceres.

Antonio y Dolores en el cortijo El Imán, a la izquierda y e la derecha Antonio y Dolores, en la actualidad

Treinta y cinco años después de abandonar ese trabajo, en el verano de 1985, los hermanos Ortiz García quisieron visitar una última vez el paraje del Haza del Aguadero, al que no habían vuelto desde sus tiempos de cabreros. Ese día subieron por un carril desde la localidad de Canillas de Albaida, cómodamente sentados en un todoterreno -¡ay, de aquellos tiempos en los que tanto caminaban…!-, y con el corazón conmovido, pudieron comprobar lo cambiado que estaba el lugar; tanto, que casi no lo reconocieron. Encontraron un paraje menos verde, con menos cursos de agua -algunos arroyos estaban definitivamente secos, aunque la fuente grande aún resistía-; unos cuantos frutales asilvestrados -almendros, higueras y cerezos- que no estaban cuando ellos vivían allí, y las ruinas de un cortijo que se construyó unos años después de su marcha. Aun así, les gustó mucho volver a ver aquellas tierras y recordar su vida en las arcaicas cabañas -de las que no queda ni rastro- , donde fueron tan felices.

Ruinas del cortijo Haza del Aguadero, que sustituyó a las antiguas chozas

Han ido pasando los años, y hoy los tres hermanos viven en Frigiliana, jubilados desde hace tiempo y muy cerquita unos de otros. Dolores -la pequeña Dolorcica- reside en la antigua casa paterna de la Cuesta del Apero, que tiene a sus espaldas una maravillosa panorámica de las montañas de las que tanto dependió su familia en otros tiempos. Los tres hablan con cariño y respeto del oficio milenario del cabrero, y conservan cuidadosamente algunos utensilios de los que utilizaron en su época de trashumantes. Incluso recuerdan todavía los nombres con los que se identificaban los distintos cencerros de las cabras, que se clasificaban según su tamaño: el piquete, la pedrera, el cañón, el medio cañón, el cabestreño, el mediano y el medianillo, la cencerra, la arriera…

El cayado, la mesa quesera y las pleitas, así como los cencerros, son los originales de la época

La valiosa cultura trashumante, con miles de años de historia que la convierten en patrimonio de todos, no fue sólo una forma de vida, sino también una forma de pensar: la de aquellos hombres y mujeres que pasaban la vida al aire libre, con el horizonte como único límite ante sus ojos; hechos a todo, capaces de adaptarse a vivir con lo mínimo y donde hiciese falta, por incómodo que fuese, sin perder su buen humor.

Hoy son universalmente reconocidas las ventajas de la práctica de la trashumancia como medio de conservación y aprovechamiento del entorno natural: mantiene la biodiversidad, protege los bosques de los incendios, fertiliza el suelo por el paso del ganado, favorece la dispersión de semillas y la permanencia de vías pecuarias y senderos históricos, entre otros beneficios. Pero el progreso ha hecho de éste un oficio en serio peligro de extinción, mantenido a duras penas por los escasos pastores trashumantes que siguen recorriendo las montañas a través de las antiguas cañadas reales, aunque todavía sigue vivo en los corazones de quienes, una vez, vivieron de esta profesión.

Personas como Antonio, José y Dolores; gracias al cariño con el que recuerdan aquella etapa de su vida, las costumbres de los antiguos cabreros trashumantes no caerán del todo en el olvido.

Los hermanos Ortiz García. De izquierda a derecha, José, Dolores y Antonio

Fotografías, Manuel Rodríguez Martos y archivo de la familia Ortiz.