Hace años que ella murió, así que no puedo preguntarle si me da su permiso para convertirla en la protagonista de una historia sencilla, la suya. Pero siempre fue una mujer generosa, que pasó su vida dando y dándose, por eso creo que no le importaría.

Fue hace alrededor de un mes. Volvíamos de Málaga por la Autovía del Mediterráneo, pero en esa ocasión nos apeteció cambiar el itinerario de siempre y tomar el desvío a Vélez Málaga para llegar a Granada por el Boquete de Zafarraya; hacía años que no íbamos por ese camino. Siempre nos ha gustado esa carretera de montaña que une la Axarquía malagueña con la comarca de Alhama de Granada a través de Sierra Tejeda. Y ese día de pleno mes de abril, con todo el paisaje renovado por la primavera, desde los valles sembrados de cereales hasta los olivares que se extienden entre los pueblos y caseríos que salpican las colinas, estaba especialmente bonita. Cruzamos el puerto de montaña que forman las dos rocas gigantes de piedra caliza, y llegamos a Ventas de Zafarraya, donde paramos para comer algo. Nos sentamos en una terraza, y mientras esperábamos a que nos sirvieran mirando distraídamente a la gente ir y venir, me asaltó de pronto el recuerdo de María. María la choceña, como le gustaba que la llamasen.

Hace años que ella murió, así que no puedo preguntarle si me da su permiso para convertirla en la protagonista de una historia sencilla, la suya. Pero siempre fue una mujer generosa, que pasó su vida dando y dándose, por eso creo que no le importaría. Aun así, hoy la he llamado María, que no era su nombre real, para preservar su identidad. María es un nombre que le cuadra a la perfección, más incluso que el suyo propio: es sencillo y sin pretensiones, igual que era ella. Además era un nombre muy frecuente, sobre todo en tiempos pasados; lo llevaban muchas de aquellas mujeres fuertes, valientes, discretas y sobre todo anónimas de antaño, que vivieron en un aparente segundo plano, pero sin cuyas vidas hechas a base de sacrificios nada sería igual. Ni siquiera nosotros seríamos los mismos.

Lo primero que me viene a la memoria es su aspecto. Era muy menuda, pero no daba impresión de fragilidad, sino más bien al contrario. Sus manos, pequeñas y fibrosas, evidenciaban toda una vida de trabajo, y tenía la cara tan arrugada que cuando se reía, cosa que hacía a menudo, sus ojos melados casi desaparecían bajo los pliegues de su piel. ¿Cómo habría sido de joven, rubia o morena? No tengo ni idea; siempre iba con un moñillo muy repeinado de color marfil, pues sus canas no eran blancas del todo. Solía vestir de negro de arriba abajo; hasta sus sobrios zarcillos, los únicos que tenía, eran color azabache. Según contaba ella, a lo largo de su vida había ido empalmando los lutos, empezando por sus padres y su marido y terminando por todos sus parientes cercanos, y ya era demasiado tarde para cambiar. La única concesión al color que le conocimos fue su colección de primorosos delantales, todos salpicados de diminutos lunares o flores blancas, “alivio de luto” como ella decía, que llevaba siempre limpios y planchados con esmero.

Nunca supimos su edad, pues ni siquiera ella misma tenía certeza del año en que nació; yo la conocí ya mayor –o vieja, que diría ella, poco amiga de eufemismos– aunque estoy segura de que aparentaba muchos más años de los que tenía en realidad. Porque eso pasaba con las mujeres de antes, sobre todo las que vivían fuera de las ciudades, en pueblos y cortijos: la mayoría llevaban pintada en sus caras y cuerpos la marca indeleble que dejan los años de trabajo continuo, privaciones e intemperies. María fue, hasta el final de su vida, un buen ejemplo de entrega, pues incluso cuando no tenía por qué hacerlo, continuaba estando a disposición de todos. Pero lo que más recuerdo de ella es que siempre parecía contenta. Cualquiera que fuese su estado de ánimo –quién sabe lo que pasaría por su cabeza– siempre procuraba sonreír y mostrar a todos su mejor cara; y eso a pesar de que a veces se le escapaba aquella frase suya: “Cada día que sale el sol puede traer una desgracia…”. Con los años me he dado cuenta de que esa constante alegría suya en su trato con los demás era en realidad la máxima expresión de generosidad.

Aunque no le gustaba hablar de sí misma, a veces conseguíamos, tras mucho insistir, que nos contase cosas de su infancia. De esa manera supimos que había nacido en una cortijada cercana a la localidad de Zafarraya, un lugar que siempre recordaba con cariño y nostalgia. Provenía de una familia tan modesta que ni siquiera eran suyas la casa en que vivían y las tierras que labraban de sol a sol; pero a pesar de las estrecheces económicas, sus recuerdos de niñez y juventud eran –o al menos lo parecían– muy felices, hasta que se casó. Porque María estuvo casada, pero debió ser durante poco tiempo ya que su marido, según relataba, murió joven. De hecho, ella solía decir que lo único que lamentaba de su vida era que no había podido tener hijos. Pero nunca nos dijo cómo o por qué murió su marido, y era evidente que no quería hablar de ello, así que ninguno preguntábamos más. En aquella época –según mis cálculos, debió ser por los años cuarenta del siglo pasado– una mujer viuda y sin hijos no tenía más remedio que ganarse el pan por sí misma si no quería morir de hambre y soledad, por lo tanto María abandonó su aldea y vino a trabajar a Granada, lejos, pero no demasiado, de todo lo que le recordase su vida anterior. Así fue como la conocimos: recaló en la casa que mi abuela tenía en la calle Puentezuelas, donde encontró trabajo como cocinera y señora de compañía, además de un lugar donde vivir tranquila y con relativa comodidad.

Que nosotros supiésemos –porque la vida anterior de María estaba llena de lagunas en las que ella no quería bucear– de familia cercana sólo le quedaba una hermana, bastante más joven que ella, que había emigrado a Barcelona y con la que apenas mantenía más contacto que el de algunas cartas que intercambiaban en fechas señaladas. Por eso yo creo que, en el fondo, María siempre consideró a mi abuela, con la que se llevaba muy bien, y a Antonia, la asistenta de la casa, como una especie de segunda familia.

Cuando mis hermanos y yo íbamos de visita, María formaba parte de aquellos momentos como un miembro más de la familia, pululando muy dispuesta por todos los rincones, siempre invisible y a la vez siempre presente, atenta a cualquier cosa que se necesitase en el salón o en la cocina, anticipándose a cualquier necesidad y disponiendo todo como ella sabía hacer mejor que nadie. Yo creo que mi abuela no sabía decidir nada sin ella. “María, esto; María, lo otro…” Y María iba y venía, rápida y ágil como una ardilla a pesar de su edad y sus dolores de espalda, con nuestras meriendas, o con el té de mi abuela, o trajinando con la “caja de los hilos”, como ella llamaba al costurero, en sus pocos ratos de tranquilidad. Y siempre contenta y de buen humor.

De aquella época recuerdo con especial gusto un pequeño ritual, siempre el mismo, del que María se encargaba sin olvidarse un solo día: cuando llegaba el momento de marcharnos, se acercaba a nosotros con su sempiterna sonrisa y, con mucho misterio y ceremonia, sacaba de uno de los bolsillos de su delantal una pequeña bolsa de caramelos que nos entregaba mientras nos decía: “¡Tomad esta bolsica de caramelillos, que yo sé que os gustan…!”.

Cuando María se hizo tan mayor que ya no podía ni con su alma y no tuvo más remedio que dejar de trabajar –muy a su pesar, por cierto–, su hermana de Barcelona, lejos de ella en todos los sentidos y demasiado ocupada con su propia familia, decidió que habría que internarla en una residencia, para que “estuviese recogida y no diese quehacer a nadie”. No hubo forma de convencerla para buscar otro arreglo, y María, siempre pensando en todos menos en sí misma, no se atrevió a contradecir a su hermana. El día que se fue de la casa de mi abuela, de su casa en realidad, fue la primera vez que la vi dejar de sonreír.

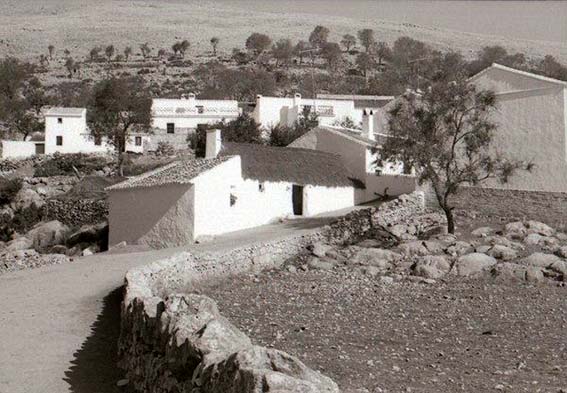

Zafarraya

Procurábamos ir a verla todos los sábados. Siempre la encontrábamos en la misma esquina del salón, sentada muy cerca de una ventana, esperándonos. Sobre su vestido negro –pobre María, al final de su vida se tuvo que vestir de color– le ponían una bata de color rosa, que solía llevar muy abrochada hasta arriba, envolviendo aquel cuerpecito cada vez más pequeño. Cuando nos veía entrar sonreía, cómo no, y la cara se le cambiaba. El rato que pasábamos con ella todo se volvían preguntas –“¿Cómo está vuestra abuela? Que le deis besos de mi parte; ¿Cómo van esos colegios? Que estudiéis mucho…” –. Pero lo que más nos gustaba, más que sus preguntas o su sonrisa, era ver la ilusión con la que sacaba del bolsillo de su colorida bata un paquete de caramelos, que nos entregaba con aquel temblorcillo de manos que tenía desde hacía un tiempo, igual de contenta y con las mismas fiestas que nos hacía cuando éramos chicos: “¡Aquí tenéis estos caramelillos, que yo sé que os gustan…!”. Nunca le preguntamos, pero suponíamos que alguna cuidadora caritativa iría a comprarlos en su lugar, pues María, ya muy débil, no salía nunca a la calle. Las últimas veces que estuvimos con ella debió notar nuestra pena al verla apagarse tan rápidamente, porque nos decía –qué se le iba a escapar a ella–: “Vosotros sois jóvenes y no os estropeáis con las lágrimas, pero los viejos se ponen muy feos cuando lloran”. Quizá por eso, aunque en sus últimas horas dejó de sonreír, nunca la vimos llorar.

María se fue una noche mientras dormía en su cama; plácida y discretamente, sin dar un ruido, como vivió toda su vida. Y creo que gracias a esa forma de ser suya, generosa hasta el final, vivió y también murió feliz, en paz. Al recordar hoy su pequeña gran historia, siento que tengo también un recuerdo para todas las pequeñas grandes mujeres que, por circunstancias ajenas o incluso por elección propia, pasaron y pasan por la vida como de puntillas, y cuyas valiosas existencias a veces sólo valoramos cuando ellas ya no están. Estoy segura de que todos hemos conocido a alguna “María”. Y quizá incluso algún lector sepa quién fue realmente la María de esta historia.

Aquel día, cuando terminó nuestro viaje y llegamos a la casa, encendí el ordenador para buscar por internet fotos antiguas del pueblo y las gentes de Zafarraya. Tenía mucha curiosidad por ver el lugar tal y como era en los tiempos en que María y su familia vivían allí… encontré unas cuantas, que me ayudaron a imaginar su vida antes de que se fuese de su pueblo para siempre; antes de dejar atrás aquella vida de la que apenas quiso contarnos nada, pero que yo sé que fue buena, a pesar de todo.

Creo que tengo por ahí guardada una fotografía de ella, de María la choceña. Sí, creo que debe andar traspapelada por algún cajón; tengo que acordarme de buscarla…

|

Presentación

|