Un sinuoso camino blanco corta en dos mitades el denso pinar que tapiza la ladera de una montaña. Orillan ese camino tres casitas enfiladas –de las que sólo aguantan unas paredes de piedra vieja– que estuvieron ligadas entre sí, durante generaciones, por las familias que las habitaron. Esta es su historia.

Un sinuoso camino, blanco como la nieve, corta en dos mitades el denso pinar que tapiza la ladera sur de Cerro Verde, en la vertiente malagueña de Sierra Almijara. Como si no tuviera un destino preciso, la vereda va y viene indiferente, se demora en giros y desvíos, derechuras, subidas y bajadas; hace alto en una sombra, serpentea y se subdivide sin preocuparse de los desniveles del terreno ni del atractivo paisaje que se extiende a su alrededor, en todas direcciones. El Cerro Verde –hay otro cerro, del mismo nombre y menor entidad, al oeste de Venta Cebollera, cerca de El Acebuchal– cuenta con unos meros 1326 m de altitud, pero su relieve es tan quebrado que podría semejarse a un Kilimanjaro en miniatura; en eso no se diferencia de otras eminencias almijareñas. Por la base de su falda transcurre la histórica Ruta de las Ventas o Vereda de Granada, uno de los caminos reales de arriería y vía pecuaria más destacados de Sierra Almijara: el que unía –y felizmente une todavía, ya que en la actualidad es un sendero de uso público– las localidades de Játar, en Granada, y Cómpeta, en Málaga.

La Ruta de las Ventas resulta un nombre de lo más adecuado: cuatro prósperos y conocidos cortijos, amén de un número indeterminado de cuevas habitadas y chozas de pastores, orillaban ese camino serrano desde su arrancada a la salida de Játar (en la Comarca de Alhama de Granada) hasta su arribada en las afueras de Cómpeta (en la Axarquía de Málaga). De esas cuatro casas –la Venta de López, la de Cándido, la de Pradillos y el Ventorrillo de María Dolores Guerrero, de las que ahora sólo restan unas paredes de piedra vieja–, las tres últimas se construyeron así como enfiladas, tan próximas unas a otras en la vastedad de la sierra que, sin ser contiguas, podría decirse que eran vecinas. Hoy, las cuatro afrontan y enfrentan una desoladora vaciedad, pues, como todo tiene fin en este mundo, su tiempo quedó atrás hace muchos años. En el caso de las Ventas de Cándido, los Pradillos y el Ventorrillo de María Dolores –que, como se verá, murieron en el mismo día–, hace nada menos que setenta y ocho años. Una vida entera.

En esta imagen del año 1981 se puede observar la Venta de Pradillos, la más antigua de las tres casas que protagonizan esta historia, vista desde la Loma del Daire. Casi podemos imaginar que aún está ocupada: muy blanca todavía y con sus formas intactas en apariencia, diríase que su dueña, Antonia Extremera Ruiz, está a punto de asomar por la puerta para llamar a los suyos, porque tiene la mesa puesta para comer: “¡Vamoooos, que ya va el sol por cimilla de los tajos…!”. Pero no: en 1981 la Venta de Pradillos llevaba nada menos que treinta y cuatro años deshabitada –deshabitada digo, que no olvidada–, como también lo estaban sus colindantes, las Ventas de Cándido y María Dolores.

La Venta de Pradillos fue la primera casa que se elevó en ese paraje, donde ya existían, desde casi siempre, cabañas y cuevas habitadas por pastores y otras gentes que vivían del monte. Dada la relevancia del camino real que atravesaba esa zona, construir viviendas sólidas donde las familias pudieran vivir todo el año y atender a los viajeros era algo más que lógico. Pradillos perteneció, desde su construcción y durante varias generaciones, a una misma familia. La propiedad contaba con siete hectáreas de monte, veguetas y varios manantiales; entre aquellos cerros había también rincones feraces, pródigos en agua y pastos para los animales, con rodales aterrazados naturalmente y de suave pendiente, muy a propósito para el cultivo. Por esas características la familia bautizó su casa como la Venta de los Pradillos, topónimo que también adoptó el arroyo que baja a partir de ese punto.

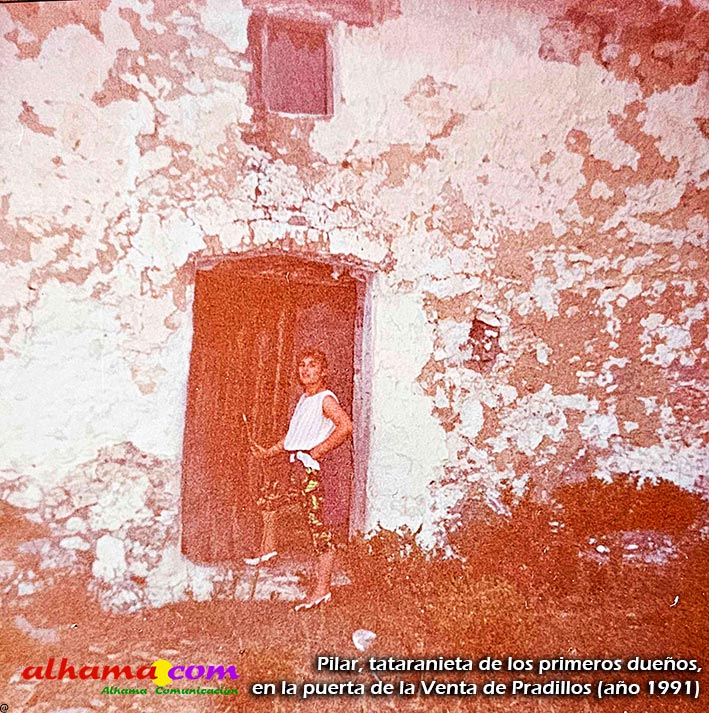

Si nos remontamos al origen de la Venta de Pradillos, llegaríamos al primer tercio del siglo XIX y al tiempo de los tatarabuelos de sus actuales descendientes. Los primeros propietarios de la Venta de Pradillos fueron Antonio García Sevilla y María Jesús Jiménez Márquez, casados entre sí. Uno de sus hijos, Joaquín García Jiménez, casó a su vez con Antonia Extremera Ruiz, de la que nació María Reyes García Extremera, que contrajo nupcias con Salvador Martín Ruiz, apodado “el Rey” porque sus contemporáneos aseguraban que era el vivo retrato del rey Alfonso XIII. Ambos tuvieron cinco hijos, entre los que estaba María Martín García –la dueña de los recuerdos que narramos en esta historia–, que matrimonió con Wenceslao López Lobillo, una de cuyas hijas es Pilar López Martín.

Poseer la Venta de Pradillos era, a todas luces, una gran suerte. Emplazada en un fértil llano con ligera inclinación y corrientes de agua orientadas hacia el Mediodía, la casa era grande, contaba con varios corrales y otras dependencias, y se encontraba resguardada de los vientos septentrionales por las estribaciones de Cerro Verde. Rodeada por frondosos bosques de pino, monte de sobra para mantener el rebaño de cabras y buenos bancales de tierras de cultivo y pasto, la vivienda, además, revelaba un empaque rural poco frecuente tan adentro de la sierra. Si a ello se suma la existencia de hasta tres nacimientos de agua –uno de ellos a la vera de la era empedrada, hoy en día seco– y la proximidad a uno de los caminos de arriería más transitados de Sierra Almijara –circunstancia que facilitaba comunicaciones, recados, compraventas y hasta relaciones sociales–, los propietarios podían considerarse afortunados. Y, efectivamente, así era: a lo largo de cuatro generaciones, ese rincón de la sierra fue hogar y baluarte de una familia que, sabedora de su buena estrella, creía poder tocar el cielo con sus manos.

Después de la Venta de Pradillos se construyó la Venta de María Dolores Guerrero, también conocida como Venta María Dolores y Venta María Guerrero. Su origen es relativamente reciente, pues la casa data de alrededor del año 1925; previamente existía, en ese mismo emplazamiento, una diminuta choza de pastores en la que malvivía una humilde canillera llamada Dolores Garrido junto a su marido, que era cabrero, y el único hijo de ambos. Dolores era célebre en el lugar por sus dotes de partera: la buena mujer engordaba la menguada economía familiar ayudando en todos los partos a los que podía acudir, volando más que corriendo con su talega de útiles a cuestas –¿por traer tantos niños al mundo ella sólo pudo tener uno?–. Se cuenta que tales eran su destreza y buen hacer, que ninguna parturienta de su zona podía pasar sin ella. El médico titular de Canillas, Antonio Carrillo de Albornoz y Pons, un acomodado granadino afincado en la Axarquía, decidió apoyar a tan esforzada mujer –que, tenía que reconocerlo, más de una vez lo había sacado de algún apurillo– componiéndole una casita en el mismo lugar donde se levantaba su choza pobre de piedra seca, enramado de pino y cubierta de lastón.

La vivienda, a la que el galeno bautizó con el nombre de Venta de María Dolores Guerrero, se adaptaba perfectamente a la forma de la ladera en la que se edificó: en alto y de pequeño tamaño, contaba con unos escalones tallados en la roca por los que se accedía directamente a una cocina de buen tamaño con chimenea, horno y unas bonitas alacenas con forma de hornacina. Enfrente, dos o tres peldaños daban paso a una estancia en el segundo nivel de la vivienda –que no llegaba a la altura de una segunda planta–, y otros dos o tres escalones más, a una tercera habitación que tampoco alcanzaba la categoría de tercera planta. La casa, pues, se había retranqueado sobre el monte, amoldándola a los desniveles del terreno. No contaba con tierras salvo las que ocupaba, ni tampoco fuente. Para abastecerse de agua, Dolores tenía que bajar unos 400 metros ladera abajo, hasta la fuente del Tajo del Gavilán.

Andando el tiempo, la valiente Dolores terminaría cogiendo a su hijo de la mano y abandonando al marido, cansada de sus borracheras y del trato indigno al que estaban sometidos ella y el niño. El cabrero se quedó un tiempo solo en la Venta de María Dolores con sus cabras, hasta que finalmente la vendió a sus vecinos, los dueños de la Venta de Pradillos, y se fue. En la actualidad, la Venta de María Dolores también se encuentra en estado ruinoso.

Por último, muy cerca de la Venta de Pradillos, se levantó la Venta de Cándido, también conocida como Venta del Tejar o del Tejarillo, ya que desde el principio esa vivienda y sus dependencias se destinaron a la fabricación y almacenamiento de tejas y ladrillos de arcilla, elaborados manualmente con material extraído del barranco que se abría más abajo de la propia casa. Al contrario que las Ventas de Pradillos y María Dolores, la Venta de Cándido nunca funcionó como mesón y posada, aunque ostentase tal nombre. Allí no se facilitaba a los viajeros comida, bebida o alojamiento; como mucho, un rato de buena conversación –y eso con suerte– cuando había menos faena por delante. Su propietario, Cándido Martín, era un hombre alto y de complexión delgada, ya de edad madura, de carácter afable, muy trabajador y con fama de persona justa y honorable; vivía en Cómpeta con su mujer y sus dos hijos varones –Cándido y Emilio–, que, por cierto, eran arrieros en ese mismo camino real. Utilizaba la venta como lugar de trabajo para él y otros tres hombres de los alrededores, que lo ayudaban a cambio de un jornal bastante digno. Cándido y sus empleados subían y bajaban a diario del pueblo a la venta; en raras ocasiones se quedaba alguno de ellos a dormir allí arriba. La casa tampoco contaba con los enseres necesarios para vivir en ella, ni terreno propio para cultivar. Junto al lugar donde se fabricaban las tejas y los ladrillos, un poco más abajo de la vivienda, existía un camino paralelo al camino real –hoy desaparecido por falta de uso, al igual que el tejar–. Lo que sí había cerca de la Venta de Cándido era una gran cueva, muy a propósito para que los cabreros de las Ventas de Pradillos y María Dolores resguardasen allí el ganado durante la noche, si ésta se presentaba demasiado inverniza.

Retomamos en este punto el hilo de nuestra historia, una vez descritas las tres ventas hermanas. Cuenta María –que acaba de cumplir unos lúcidos noventa años y, como sabemos, es bisnieta de los primeros dueños de la Venta de Pradillos– que sus abuelos y bisabuelos vivieron allí muchos años, junto a sus familias. Cuando María era pequeña, sus abuelos compraron la Venta de María Dolores Guerrero al cabrero abandonado por borrachín. Con las dos ventas y sus terrenos sobraban recursos para dar de vivir a todos. Mientras los hombres de la familia trabajaban como labradores y pastores, las mujeres y los hijos mayores aprovechaban las dos viviendas como posada y fonda para los arrieros y caminantes que hacían un alto en su puerta. Corrían por entonces los buenos tiempos de la arriería, cuando los hombres que, literalmente, vivían de y para los caminos, atravesaban de continuo aquellos pagos. Por ley de la costumbre, los arrieros y sus bestias –generalmente animales dóciles y de casco seguro– conocían el camino mejor que a sí mismos; tanto era así que de ellos se decía que eran capaces de cruzar la sierra de punta a punta con los ojos vendados.

En las ventas de antiguamente, esenciales para la industria del comercio puerta a puerta, paraban no solamente viajeros y arrieros, sino también muchos paisanos de la comarca, que se acercaban incluso para hacer simples visitas de parabién. La de ocasiones que en esas casas se mataron el hambre, la sed y hasta la soledad de tantos como por allí pasaban, cuando los inviernos venían crudos y no se podía trajinar, ni con las caballerías ni sin ellas… En las ventas de Pradillos y María Dolores se compraba y se vendía; se anunciaban nuevas y se debatían noticias; se cerraban tratos y se discutían negocios y otros arreglos; se enteraban de los precios del trigo y del maíz, se argumentaba el precio de los animales que ahora valían cien, por si volverían a valer cincuenta y, por descontado –entre conversación y conversación–, se trasegaban innúmeros chatos del afamado vino de Cómpeta, aquel que entraba tan sin sentir. A algunos parroquianos se les caldeaban las cabezas y se les soltaban las lenguas más de la cuenta, hasta el punto de que no había más remedio que negárseles el último trago. Y es que ciertos clientes “tenían mal vino” –como los hidrópicos, que cuanto más bebían más sed tenían– y, aunque fueran despedidos cien veces, cien veces regresaban. De vez en cuando, no siempre, terminaban el día tan beodos que había que acogerlos por esa noche en la venta porque, por sí mismos, eran incapaces de llegar a sus casas.

A la altura de Pradillos y dada la relativa horizontalidad del camino real en ese tramo, los arrieros tenían la costumbre de nivelar las cargas de las bestias y equilibrarlas quitando y poniendo piedras, tras el pronunciado descenso del Puerto de Cómpeta viniendo desde Granada. Luego proseguían ruta sin detenerse hasta el paraje conocido como el Visillo, que da vista a Cómpeta; allí comían apresuradamente, obedeciendo una curiosa tradición arriera: si daba la casualidad de que se hubiera muerto alguien y el pueblo estuviera en el funeral, no podrían comer nada en ese día, por la cuestión del luto. Así que, por lo que pudiera tronar, se curaban en salud y daban buena cuenta de sus talegas antes de llegar a las primeras casas.

Los padres de María –María Reyes y Salvador, “el Rey”– vivieron en Venta de Pradillos, pero también se fueron, por temporadas, a la Venta de López y a la Cueva del Puerto, más allá del Puerto de Cómpeta por la parte de Granada, así como al cortijo del Daire, cercano a la Venta de Pradillos. Del mismo modo y, como buenos pastores, se alojaban en la cabaña que Salvador había construido bajo los Tajos del Tío Ramón, hasta que se instalaron definitivamente en la Venta de María Dolores, donde nació Isabel, la menor de sus cinco hijos. A esta casa solían llamarla coloquialmente “el Ventorrillo”, dado su pequeño tamaño. Solían pasar el invierno en el Ventorrillo y, cada temporada, se trasladaban a la choza de los Tajos del Tío Ramón para sacar adelante la cabaña de verano. María y los suyos visitaban con frecuencia la Venta de Pradillos, donde se reunían sin problemas de espacio con el resto de la familia.

Muy próxima a la Venta de Pradillos existía una calera grande que se construyó –y que allí sigue– para uso general, es decir, para todo el que la necesitara: no era exclusiva de las tres ventas. Mucha era la gente del pueblo que –prácticamente todas las semanas– subía a “echar una calera”, pues la cal constituía un elemento imprescindible para todo lo relacionado con la construcción (con cal y arena se adherían piedras y tejas; con cal y tierra se repellaban los muros exteriores; con cal pura se blanqueaban las paredes, etcétera).

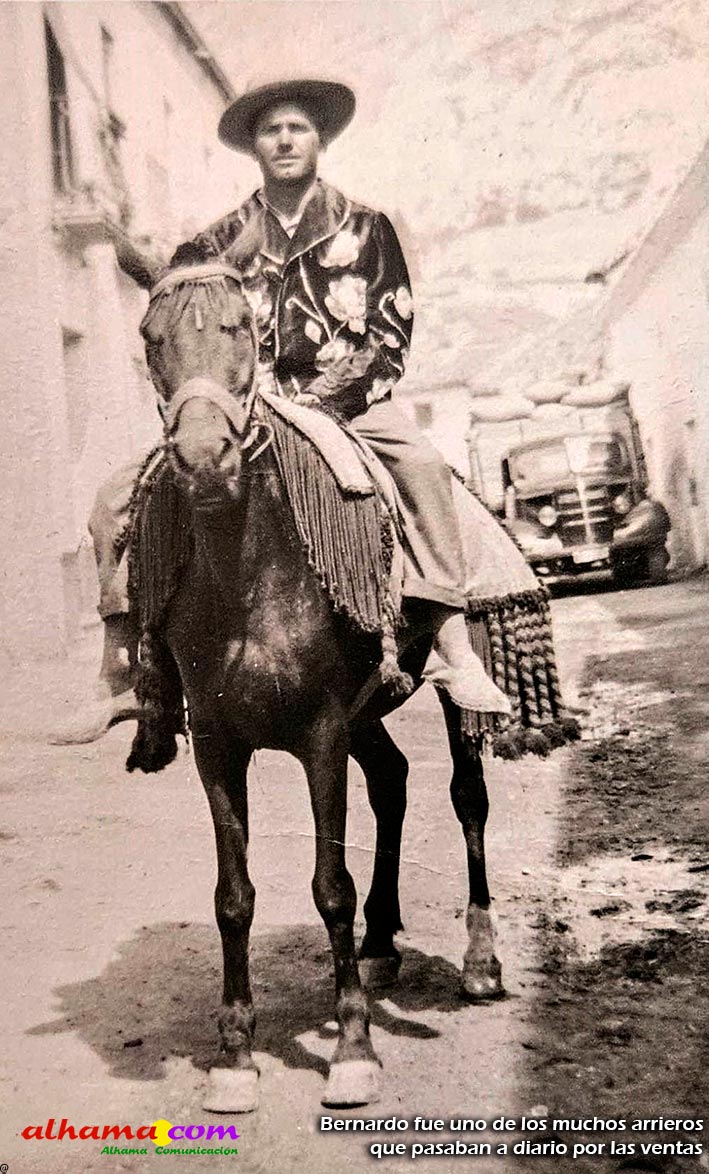

La vida transcurría tranquila en aquellas tres casas: mucho quehacer, mucha armonía, muchos viajeros yendo y viniendo, muchas historias que escuchar y mucha compañía por todas partes. Bernardo, un arriero que paraba allí casi a diario –natural de Alhendín, era un hombre ya cuajado, bueno y cabal como no había dos– se enamoró profundamente de Antonia, la hermana melliza de María, quien le correspondía del mismo modo. Toda la familia vio con buenos ojos aquella relación. Antonia era, tal vez, la más bonita y risueña de las hijas de los dueños de la Venta María Dolores. Simpática, de mirada reidora –que la verdadera alegría proviene de los ojos– y muy parlanchina, disfrutaba vertiendo tras de sí el regocijo de su charla, que ponía de buen humor a quienes la escuchaban. No había fiesta ni reunión familiar en la que faltase su perenne carcajada, risueña y jaranera. Bernardo y Antonia formaban una pareja muy bien avenida; diríase que el destino se había propuesto, y con rotundo éxito, hacerlos el uno para el otro. Cuando los dos enamorados tenían casi todo listo para su boda, Antonia enfermó de gravedad. Nadie imaginaba, y menos que nadie su novio, que la muchacha no superaría aquel trance. Antonia falleció sin que nadie pudiese evitarlo; Bernardo tuvo la certeza de que había perdido algo irreemplazable y, a partir de ese momento, olvidó la voluntad de vivir. Justo al año de la muerte de su novia, él enfermó también. Consciente de la decisión que tomaba, se negó en redondo a recibir tratamiento médico. Falleció poco después: aspiraba, desde hacía doce meses, a reunirse con Antonia… y justamente eso fue lo que hizo.

La familia pasó la guerra en las ventas; después llegó la penosísima posguerra y, con ella, el temible episodio del maquis. Puede afirmarse que nada llega de repente, porque el abandono de la sierra, en el fondo, se estaba gestando ya desde que terminó la guerra civil. Tras el cese oficial de las hostilidades, la sierra entera pasó del blanco al negro: donde antes había gentes de un lado al otro, cada cual a su quehacer, todo fueron luego enfrentamientos, traiciones, delaciones, espionaje, persecuciones, desconfianzas, huídas, desapariciones, robos, secuestros, estraperlo, muertes, soledad, silencio, secretismo y, por encima de todas las cosas, miedo. Sierra Almijara se convirtió en el peor de los escenarios donde seguir buscándose la vida y, después de un tiempo de toques de queda, presiones sin fin y controles abusivos a sus habitantes, la guardia civil desalojó todos los cortijos para que los guerrilleros no encontrasen apoyo de ninguna clase. Como en todas partes, la vida se hizo insoportable también en las Ventas de Cándido, Pradillos y María Dolores. Sus propietarios, luego de sufrir toda clase de penalidades e incluso de perder a uno de sus miembros por causa de la guerrilla, se sometieron a las demandas de la Benemérita y las tres ventas quedaron desalojadas por fuerza mayor. Corría el año 1947.

María y sus familiares se trasladaron a Cómpeta donde, con el paso de los años, se asentaron definitivamente. Las circunstancias de la época no ayudaron en absoluto a la rehabilitación de los cortijos y ventas abandonados por la fuerza: a partir de 1952, año en que se erradicó la guerrilla en todos los montes de España, la arriería entró en una veloz decadencia, dado el auge de los vehículos a motor y la apertura de nuevos caminos y carreteras, que eliminaban uno de los principales motivos por los que la sierra se transitaba. Los antiguos habitantes de los cortijos tampoco querían ya renunciar a la comodidad de sus hogares en los pueblos, cerca de otros vecinos y con más servicios disponibles. La familia de María no volvió a ocupar las ventas; en vista de eso –y de todo–, Cándido Martín tampoco quiso regresar. Subían y bajaban desde el pueblo a cultivar las tierras y hacer el pan y las tortas al horno de la Venta de Pradillos; también recogían leña, piñas, palmilla y esparto para venderlos en el pueblo: aunque a cierta distancia, la sierra seguía siendo el principal medio de vida de la familia. A finales de los años cincuenta el ayuntamiento de Cómpeta realizó una tentadora oferta para comprar las Ventas de Cándido y Pradillos, porque su abundancia de fuentes ayudaría a abastecer de agua a un pueblo con una población creciente y mayor demanda del líquido elemento. Ambas fincas, pues, se vendieron. Poco después, a principios de los años sesenta, una familia de Játar apodada los “Pelambustes”, parientes de la familia de María, se alojó durante unos meses en una ya quebrantada Venta de Pradillos. Fue la última vez que la casa acogió a una familia. Cuando los Pelambustes compraron otro cortijo cerca del pueblo, las tres ventas quedaron deshabitadas, ya de forma irreversible.

Pasaron los años. A pesar de cambios y mudanzas y de las ¿prebendas? de los tiempos modernos, la abuela María Reyes, sus hijas y sus nietas continuaron subiendo con frecuencia hasta las ruinas de la Venta de Pradillos, a cocer su pan y sus tortas en aquel robusto, indestructible y significativo horno de ladrillo, auténtica alma de la casa que –mientras ésta se iba cayendo a chorros– se mantenía en perfecto estado, como un recordatorio de la resiliencia que había caracterizado a la familia que lo construyó. Por su parte María Reyes, espejo y flor de las valerosas mujeres de antaño –quien, desde que perdió a su hija Antonia, vestía luto riguroso–, se mantuvo hasta más allá de los setenta años acarreando a la espalda los haces de leña y los sacos de piñas que recolectaba, con la ayuda de sus nietas, por los alrededores de Pradillos; llegaban caminando desde el pueblo poquito a poco, al paso de la abuela, con sus taleguillas bien provistas de comida y el corazón en las manos, para echar el día en la que fue, en sentido estricto, la tierra de sus mayores. Y cuando, por edad, María Reyes no pudo subir más a la sierra, se conformó con sentarse a la orilla de la chimenea en su casa de Cómpeta, donde se hacía el café de cebada tostada –que a ella le seguía gustando– y cocinaba los guisos tradicionales que había aprendido de su madre Antonia y de su abuela María Jesús, utilizando, como ellas hicieron allá en la Venta de Pradillos, la leña y las piñas de la sierra.

Hoy es el Ayuntamiento de Cómpeta el propietario de las Ventas de Cándido y Pradillos, que surten de un agua de excepcional calidad a los habitantes del pueblo. El Ventorrillo –la pequeña Venta de María Dolores Guerrero– pertenece todavía a un miembro de la familia: Alberto Martín Amador. Se da la circunstancia de que, hará unos quince años, Alberto intentó restaurar con sus propias manos la casa derruida pero es de suponer que, al encontrarse ubicada dentro del territorio de un espacio protegido –el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama–, las autoridades competentes no lo permitieron. Y, tal como estaba, se quedó.

Es enteramente posible resumir en cualquier objeto –en este caso, en una vivienda– el esplendor de los días mejores de una familia; y es que ciertos lugares pueden ser tan substanciales como las generaciones que los habitaron, porque perduran más allá de éstas. Nada persiste salvo la tierra; nosotros somos sólo un suspiro en el devenir del tiempo –¡y cómo corre, el muy ladrón!–. En el irrevocable acabamiento de las tres ventas hermanas, dolientes de su soledad, de eso no me cabe duda, quedan todavía muchos sentimientos adheridos a cada piedra y a cada capa de cal, como aseguran los descendientes de sus antiguos propietarios.

Me gusta pensar que, como las personas, las casas tienen su propia forma de morir: unas sucumben con trágico estrépito; otras caen pausadamente, tomándose su tiempo mientras se desmoronan piedra a piedra. Y que, mientras quede un metro de muro en pie, su espíritu no las abandona. Así, las Ventas de Cándido, Pradillos y María Dolores exhalan hoy ese vaho de melancolía tan propio de todo lo abandonado; son como cascarones vacíos de enseres, pero no de emociones, justificadas sobradamente por los recuerdos de varias generaciones de una familia. Andando el tiempo las tres casas desaparecerán por completo, eso es seguro –todo se desgasta; hasta las piedras más duras–. Pero no se perderá el terreno sobre el que se asentaron, y puede que esto sea lo que más cuente. Porque la tierra permanece: ella nos alimenta, vivos; muertos, nos acoge. Y ello no deja de ser un consuelo…

Post Scriptum

El ajuar de Antonia, la novia de Bernardo, se encuentra en casa de su sobrina Pilar, que lo ha conservado como oro en paño. Nadie desaparece del todo si deja una huella de su paso por este mundo, y la que dejaron Antonia y Bernardo fue bien profunda, no sólo en los corazones de sus familiares: los más ancianos de Cómpeta y Alhendín todavía los recuerdan con afecto. Y es que lo invisible, a veces, es capaz de perpetuarse en lo visible.

Escrito por Mariló V. Oyonarte

Fotografías, archivo de la familia Martín García y Mariló V. Oyonarte.