Dos Almijaras antagónicas existen a la par: una es verde, tangible y espléndida, bien conocida por los amantes de los espacios naturales. La otra –oculta a plena vista– es hosca, lóbrega e inerte, de una quietud absoluta; forma parte del mundo subterráneo de las minas.

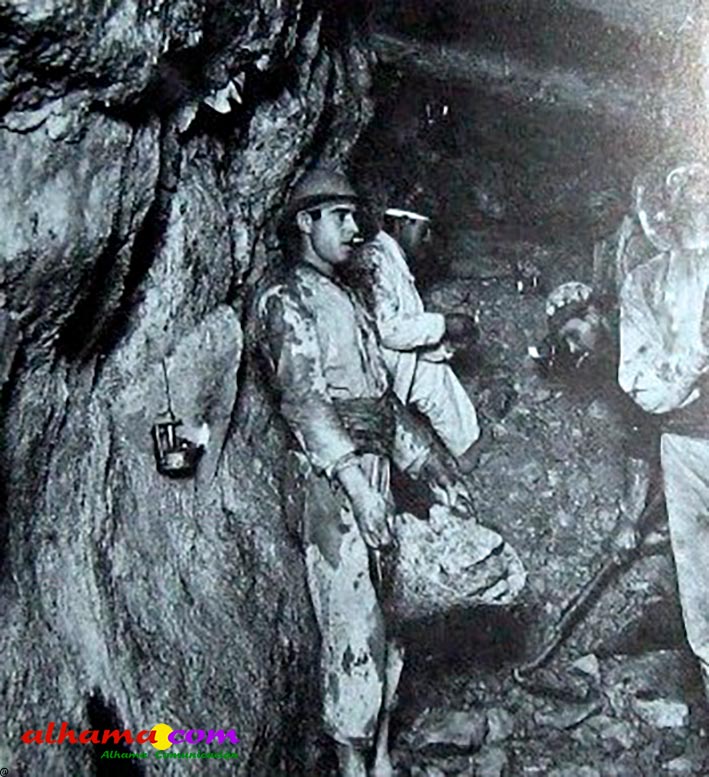

La Sierra Almijara de soles y lunas, días radiantes y noches altas y estrelladas, agudos puntales tierra adentro y rasos descumbrados junto al mar, no es la única que podemos ver. Otra Almijara existe muchos metros por debajo del espeso pinar, el aulagar erizado y la muchedumbre de la mejorana y el romero en flor. Es el territorio de las minas que, hoy desmanteladas y en silencio, aún taladran cerros y barrancos a lo largo de kilómetros, creando una red escondida de caminos y pasos subterráneos donde hace un siglo se afanaron, en unas condiciones de trabajo ignominiosas, varias generaciones de hombres y niños mineros. Hay que meterse dentro –muy adentro– y bajar abajo –muy abajo– para hacerse una idea de lo que debió suponer pasarse los meses enteros trabajando en lugares donde la inescrutable oscuridad, la humedad y el sudor del esfuerzo sin pausa, el persistente olor a barro y piedra vieja, el humarín de los carburos y los pabilos de los candiles de aceite y el machacón golpeteo de picas, escoplos y machoporros contra la roca inerte eran el pan de cada día.

En su afán por extraer el máximo rendimiento de los recursos que ofrecía el entorno natural, los habitantes de la sierra de la Almijara sacaron provecho –a costa de su salud y, en más de un caso, de su vida– de lo que se ve y lo que no se ve: de la superficie de la tierra y también de sus entrañas. De esa manera, junto a los oficios tradicionales como la arriería, el laboreo de las tierras y el pastoreo de los rebaños, la minería surgió en las comarcas serranas como una alternativa muy a tener en cuenta; una actividad que, sin duda, tuvo cierta relevancia económica y ayudó a completar los famélicos salarios de los lugareños, tanto en la vertiente malagueña como en la granadina de esas montañas.

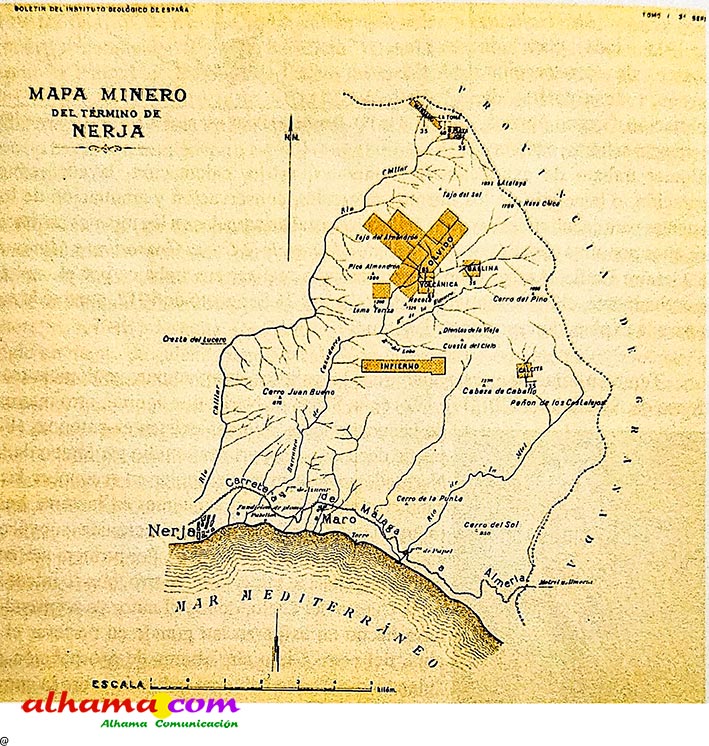

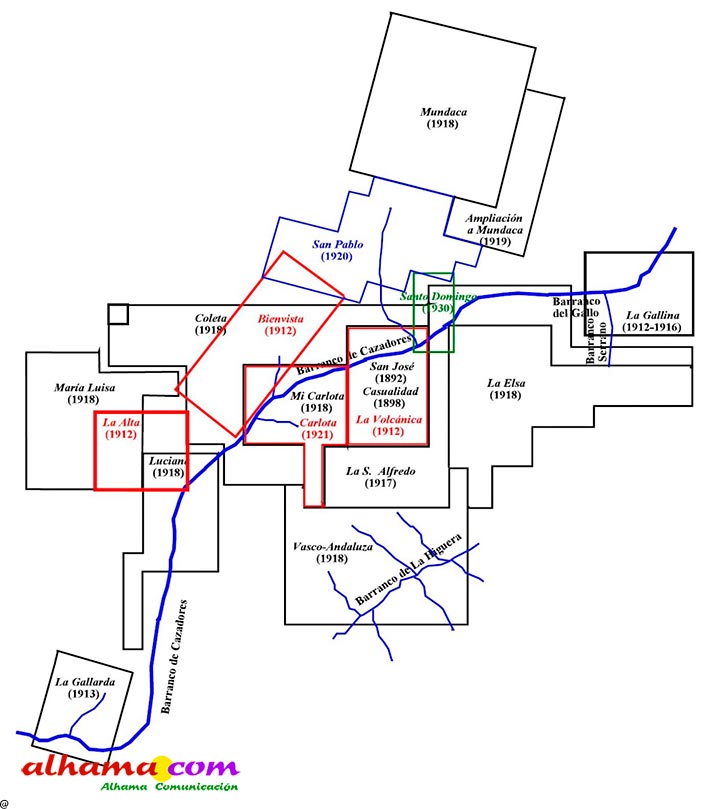

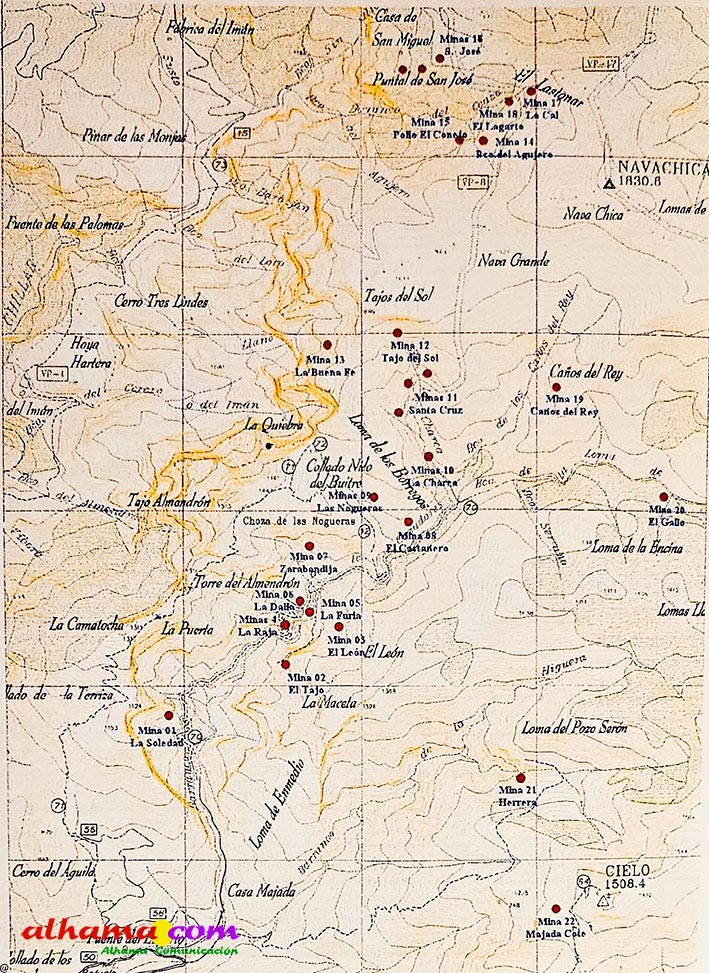

Las minas de Sierra Almijara se explotaron, según los registros escritos, desde las primeras décadas del siglo XIX hasta poco después de la guerra civil española: algo más, pues, de un siglo de actividad bajo tierra de la que existe poca documentación histórica y menos aún testigos directos. Pero si hoy caminamos atentos por ciertas zonas de la sierra podremos apreciar, resistiendo valerosamente los desplomes del terreno y el empuje invasivo de la vegetación, algunas bocaminas, calicatas y respiraderos que dan testimonio de que una vez la actividad minera fue una realidad patente en plena sierra: en el corazón del actual Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. De esta manera pueden atisbarse en las laderas del Cerro del Ángel, la Cuesta del Cargadero, la Loma de la Madera y del Salto del Caballo, en la provincia de Granada, y en el Barranco de Cazadores y aledaños, la cuenca del río Chíllar, el Pico del Cielo y la vertiente sureña del Navachica, los Tajos del Sol y el Collado Nido del Buitre, en la provincia de Málaga.

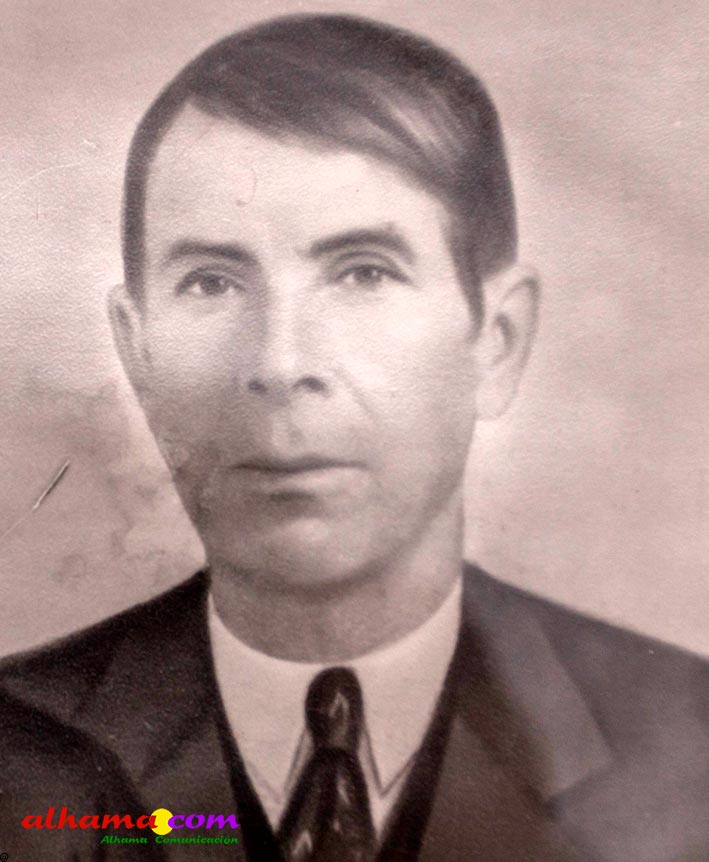

Nadie queda ya que pueda narrarnos de primera mano la experiencia de ser minero en Sierra Almijara; hace demasiado tiempo de todo aquello. Pero conservamos, eso sí, el valioso testimonio de sus descendientes: es el caso de José López Benítez, un mareño jubilado que fue guarda de monte en la Almijara y que hoy cuenta 89 años. Su padre fue Francisco López Morales, minero antiguo en la Almijara, de aquellos que pasaron años dejándose la piel en las profundidades del monte: en concreto, en el Barranco de Cazadores. Aunque José sólo contaba seis o siete años cuando su padre le describía sus experiencias en la mina, nuestro amigo recuerda con detalle la extrema dureza del oficio y la abnegación sin límite de aquellos trabajadores de hace casi un siglo.

Francisco López Morales, nacido en Maro en el año 1889 –justo en la época de mayor auge de la minería por aquellos lares–, fue minero, pero también cabrero y labrador. Falleció en 1973 con 84 años, convencido de que era afortunado porque había conocido dos siglos. De Francisco sólo se conservan dos fotos, “y en una de ellas está ya viejo del tó”, nos dice su hijo. Hombre recto, honesto y cabal, de talante sobrio pero muy cariñoso con los suyos –llegó a formar una gran familia, con muchos hijos–, nuestro protagonista se vio obligado a emplearse en las minas, como tantos otros, acosado por la necesidad, ya que el sueldo destinado a los mineros –dos pesetas diarias– era el doble del jornal que se ganaba arrancando patatas o pasando el día en la sierra detrás de las cabras. Por ello, siendo apenas un muchacho, entró a trabajar en una de las cuadrillas mineras que se contrataban por aquellos años en la sierra de Nerja. Francisco, al igual que sus compañeros, formaba parte de una raza de hombres hoy en peligro de extinción: recios, austeros, decididos, tenaces y también –sobre todo– resignados. Personas que no se arredraban ante ninguna faena por duras que fueran sus condiciones, de los que se podía echar mano en cualquier momento porque su disposición –endurecidos los músculos, apretados los dientes y dominada la voluntad– era total. No quedaba más remedio. Por las noches descansaban extenuados y con el rostro todavía sudoroso, pero también con la paz del deber cumplido.

La actividad minera en la Almijara se especializó en la extracción de minerales de plomo, cinc y hierro; el producto resultante se exportaba en barcos hacia fábricas de fundición españolas y también de Francia y Gran Bretaña. Durante la búsqueda de filones, ciertos parajes de la sierra se convirtieron en un auténtico hormiguero de agujeros entre bocaminas –toscas e irregulares, similares a madrigueras de conejo a escala gigante–, respiraderos, calicatas y pozos de ventilación; se han constatado más de cien minas escrituradas y registradas. Algunas estaban conectadas entre sí o tenían varias bocas, cuestión esta que quedaba demostrada con una anécdota muy referida por el minero Francisco: un pastor muy viejo de su pueblo –José el de la Parra le decían– iba un día con sus cabras por zona de minas y dos de ellas se pusieron a ramonear al filo de un pozo del que no se veía el fondo; una cabra embistió a la otra y ambas cayeron por la oquedad. El cabrero las oía caer y caer, balando desesperadas, hasta que llegaron abajo. En vista del percal las dio por perdidas pero, para su sorpresa, al día siguiente, yendo junto a su rebaño por otra zona de la sierra, las vio a lo lejos: se conoce que debían haber salido por otra bocamina o respiradero, y se habían salvado. Los animalitos se reunieron con el rebaño y ahí terminó su aventura cavernícola.

Para diferenciar unas de otras, cada mina tenían su nombre, y eran los propios mineros quienes las bautizaban; del mismo modo los caminos que llevaban hasta ellas. Así, se contaban las minas de San José, de San Miguel, del Ángel, de la Fuente de la Teja, del Tajo, de la Soledad, de la Solana de Cazadores, de la Furia, de San Antonio, de San Rafael, del Silencio, del Rayo, de la Zanja, de la Gallarda, de la Carlota, de la Dalia, de la Concepción, del Infierno, de la Cruz y de la Buena Fe, entre otras muchas, hasta un centenar. Y no todas eran igual de rentables: la productividad de algunas era muy baja y, por lo tanto, se abandonaban enseguida.

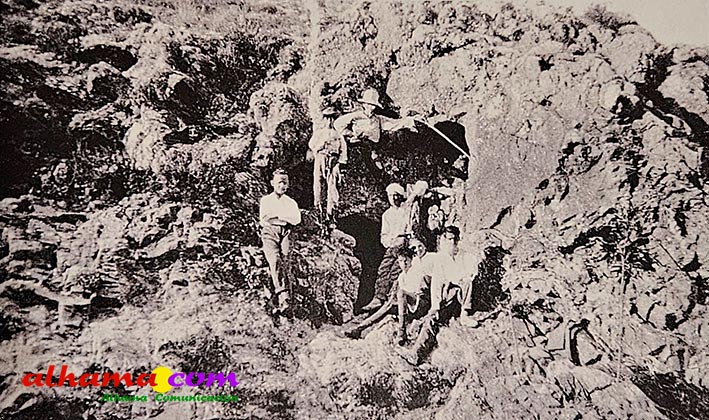

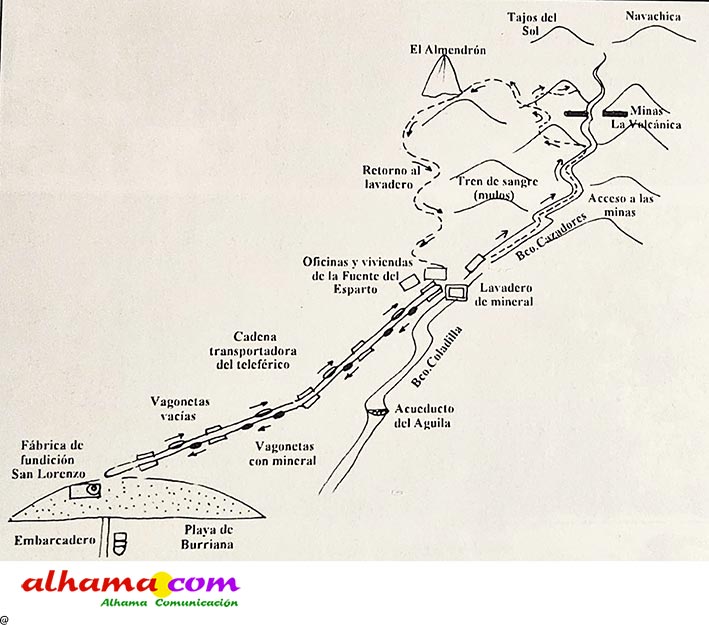

Los mineros solían ser gente del terreno, que conocía bien la sierra y sus recovecos, acostumbrada a intemperies y al trabajo duro. Estaban organizados en tres grupos, cada uno con su orden y su papel. El primero –al que pertenecía Francisco– estaba formado por hombres ligeros, que iban excavando calicatas sobre la marcha, sin estudios geológicos previos, literalmente a ojo de buen cubero –fijándose en el tono, textura y color de las piedras–, en busca de posibles vetas de mineral. Cada calicata tenía pocos metros de profundidad, nunca más de cinco o seis. Cuando aparecía un yacimiento que parecía fructífero se enviaba al segundo grupo, que estaba formado por niños –algunos no mayores de siete u ocho años–, a dar cuenta del hallazgo a las oficinas de la Fuente del Esparto, en Nerja, donde el ingeniero de minas tenía su oficina: era el primero a quien se avisaba del descubrimiento. El propio técnico se subía entonces a un mulo –las recuas de bestias que acarreaban el mineral eran propiedad de la empresa minera– y llegaba hasta el lugar señalado para examinar la calicata, recorriendo para ello los caminos construidos ex profeso por los propios mineros, por los que después se sacaría el mineral. Por último entraba en escena el tercer grupo de trabajadores, que estaba formado por las cuadrillas de hombres más resistentes: eran los encargados de excavar las galerías y extraer el mineral.

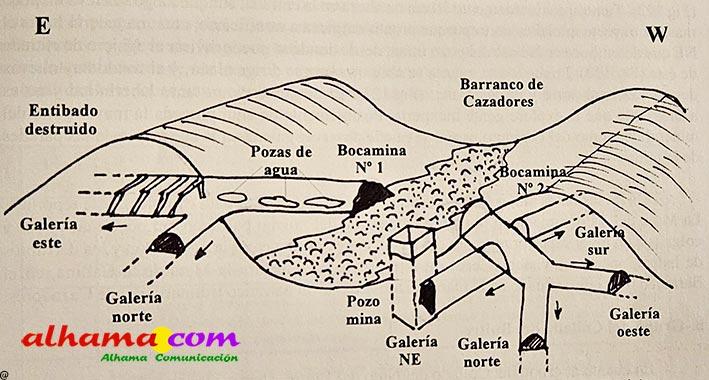

Normalmente, la entrada de una mina o bocamina daba paso a una galería principal, desde la que partían, a izquierda y derecha, un número indeterminado de galerías secundarias; estas ascendían o descendían en función del terreno y de la posición de las vetas. En el interior de algunas minas había agua y se formaban pozas y charcos. Algunos de aquellos corredores subterráneos eran rectos y muy largos, de más de cien metros incluso, y su altura era variable, aunque no sobrepasaban el metro y medio. Contaban con entibados o estructuras de sujeción de madera de pino para evitar derrumbes, así como con muretes de piedra seca que apuntalaban las paredes inestables, y escalones hechos de madera y tierra apisonada para facilitar los accesos. Cada cierta distancia se abrían respiraderos verticales por los que el aire fresco circulaba y se iba renovando, que se utilizaban también para sacar el mineral al exterior, cuando la bocamina principal quedaba lejos. En conjunto las minas constituían un laberinto de corredores angostos, lóbregos, claustrofóbicos y hasta malolientes; no se trataba precisamente del mejor lugar para trabajar.

La minería era una actividad de temporada; los mineros iban turnándose cada uno, dos o tres meses, según lo que cada hombre aguantase allí dentro. No era recomendable –ni estaba permitido– trabajar mucho tiempo continuado en el interior de las galerías debido a la insalubridad de las mismas: era cosa sabida que todos los mineros, antes o después, terminaban enfermos. Pim, pam, pim, pam, pim, pam… una hora y otra, un día y otro, y una semana, y un mes, y otro mes sin más campo de visión que un muro de roca a un metro de los ojos. El polvo espeso que levantaban picos y palas, los humos negros que emitían las luminarias y las explosiones, la pólvora y las partículas infinitesimales de mineral en suspensión se acumulaban en el organismo de los trabajadores provocándoles enfermedades de los ojos y las vías respiratorias, intoxicaciones, envenenamientos por depósito de metales pesados e incluso, en algunos casos, la muerte. A la rudeza de sus tareas había que añadir el agravante psicológico de trabajar bajo tierra durante semanas, iluminados tan sólo por candiles humeantes y fétidos carburos. Enterrados en vida muchos metros por debajo de la luz natural y el aire libre –pim, pam, pim, pam, pim, pam…–, decían ellos que perdían hasta la noción de sí mismos; allí abajo donde, como bien dice el romance, “no se sabe cuándo es de día / ni cuándo las noches son”.

Cuando concluía la jornada laboral, el panorama no mejoraba demasiado. Como las minas se situaban en plena sierra –lejos de los núcleos de población–, los mineros se veían obligados a descansar en chozas de piedra seca y cubierta de enramado, lastón y esparto, que solían ubicarse junto a las bocaminas para perder el menor tiempo posible en traslados. En cada choza dormía una cuadrilla de cuatro o cinco hombres; uno de ellos hacía de cocinero con los víveres que proveía la propia empresa o, en ocasiones, con lo que todos llevaban de sus casas o lo que les facilitaban los niños que trabajaban con ellos, que hacían de recaderos y aguadores; los pequeños a menudo eran hijos de los propios mineros, y sus padres cobraban por ellos la mitad de un sueldo de adulto. Necesidad obliga… Cada dos semanas, exhaustos y cubiertos de polvo, los mineros se acercaban a sus casas a asearse en condiciones y reponer víveres y ropa limpia. Por fortuna para todos ellos la temporada minera no era larga, aunque el día a día, ciertamente, se les hacía interminable.

Los caminos mineros recorrían toda la zona de explotación subiendo y bajando, alcanzando cada bocamina y uniendo unas con otras. Construidos a conciencia, con balates o albarradas de piedra seca y zonas empedradas, esos caminos se mantenían con sumo cuidado: era fundamental que estuviesen en buenas condiciones para que rindiese el trabajo. Como no se podían cruzar dos mulos cargados, se hacían caminos de subida –para la ida– y caminos de bajada –para la vuelta–; esos caminos no estaban empedrados en su totalidad, sólo las zonas más pendientes para que la lluvia, entonces más abundante que ahora, no formase surcos y cahorros. Solían emplearse las rutas con más pendiente para la subida, con las bestias de vacío, y las de menos pendiente para la vuelta, con las bestias cargadas de pesados sacos: así tenían menos posibilidades de resbalar y caerse. A las recuas de caballería que acarreaban el mineral se les llamaba, de forma bastante explícita, “trenes de sangre”.

El mineral que se iba extrayendo se sacaba al exterior de la mina en espuertas; de esta tarea solían encargarse los niños. Una vez fuera, se cargaba en los mulos y se bajaba hasta la Fuente del Esparto, donde además de las oficinas del ingeniero y de las viviendas de los técnicos de minas, existía una alberca cuadrada de 4 x 4 metros y 1,5 metros de profundidad, donde se lavaba bien. A continuación se transportaba hasta la playa de Burriana, en Nerja, mediante un teleférico que contaba con un ingenioso sistema de cable de recorrido circular, apoyado sobre una estructura de torretas. Las vagonetas cargadas bajaban por su peso y gravedad a lo largo del Barranco de la Coladilla y, a su vez, las vacías subían por el empuje de las anteriores. Al final del recorrido existía una pequeña fábrica de fundición de plomo donde una parte del mineral se convertía en lingotes; el resto se embarcaba sin transformar, rumbo a otras fábricas de España y del extranjero.

Cuando transcurría el tiempo convenido con la empresa e iban finalizando sus contratos, los trabajadores salían de la mina y, como quien dice, abriéndose paso entre nubes de polvo –con la bolsa llena, pero extenuados física y mentalmente–, regresaban a sus casas y sus familias; a sus cultivos, sus animales y sus quehaceres de siempre. Y se alegraban, claro que sí. Pero, a fin de cuentas y como hombres de campo que eran, sobre todo retornaban al alba fresca, al lucero de la tarde sobre los campos anochecidos, a la gloria de la brisa en el rostro, al cielo plácido de la Almijara y a la infinitud de sus horizontes anchurosos. Francisco, nuestro minero antiguo, trabajó durante varios años en las minas sin quejarse y ofreciendo lo mejor de sí mismo, hasta que se casó. Cuando formó su propia familia decidió no retomar un trabajo tan sacrificado, que ponía en serio peligro su salud y que además lo alejaba de su mujer y sus hijos. No volvió a las minas: fue labrador y pastor el resto de su vida. Y siempre se alegró.

“La juventud de hoy en día sube a la sierra y no sabe ni lo que ve”, afirma nuestro amigo José, el hijo del minero, desde la perspectiva de su experiencia; “si hay un boquete en mitad del cerro, lo mismo se piensan que es una torca, o una cuevecilla, o qué sé yo; no se van a figurar la de gente que se dejó ahí el pellejo”. Y tiene razón: las bocaminas que no han quedado sepultadas bajo el matorral son tan insignificantes que no dan razón de la cantidad de hombres y niños –nunca mujeres: la superstición dictaba que si una mujer entraba en una mina, llevaría a su interior la mala suerte– que se esforzaron en aquellas galerías: el corazón de un universo subterráneo que murió hace un siglo y no resucitará jamás, porque Sierra Almijara es un espacio natural protegido y ese tipo de actividades ya no se permiten. En cualquier caso, la cantidad de mineral extraído en aquellas explotaciones tan arcaicas no fue muy significativa.

Algunos de los topónimos que originó la industria minera han llegado hasta hoy, como el Camino de las Minas, que conduce a la Fuente del Esparto, y el Alto de las Minas, en las cercanías del Collado del Nido del Buitre. Incluso hay quienes afirman que el Cortijo del Imán lleva ese nombre porque en sus terrenos había tres minas de magnetita con su correspondiente lavadero de mineral un poco más arriba, en la Fabriquilla del Imán.

¿Queda algo de aquellos animosos trabajadores, paradigma de la aceptación serena de la adversidad, tan frecuente en la gente antigua? Por abrumados que estuvieran, no dejaban pasar un día sin devolver un favor o sin darse los buenos días en voz alta y mirando de frente, porque así eran las leyes no escritas en otra época. ¿Dejó esa gente, de alguna forma, su impronta por tajos y barrancos, en la entrada de las minas, a la orilla de sus chozas o a lo largo de los caminos empedrados que tan cuidadosamente construyeron? Tal vez sí: la muela del tiempo no lo ha hecho todo trizas. Puede que, si prestamos atención, la próxima vez que visitemos esos parajes, escuchemos el eco –remoto, melancólico– de algún cante minero de los que solían tararear cuando bajaban con las mulillas cargadas de mineral, camino de la Fuente del Esparto…

Puedes escuchar el cante de las minas, en la voz de Antonio Villena Villena

Dedicado a Rosa María González Jiménez

Texto, Mariló V. Oyonarte

Fotografías, Carlos Luengo

Agradecimientos: Rafael Yus Ramos, Antonio Villena Villena y Rosa María González Jiménez

Para más información: “Un siglo de minería en la Sierra de Nerja (1826 – 1928)”, de Rafael Yus Ramos (GENA).