A casi mil ochocientos metros de altitud, coronando la silueta del Cerro Lucero, un muro solitario desafía todos los vientos desde hace setenta y un años. Sabido es que, durante la posguerra, este paraje constituyó un punto clave en la historia de la guerrilla antifranquista en Andalucía. Pero Cerro Lucero también fue decisivo en la vida de Antonio, un joven guardia civil que vinculó sus mejores sueños a esta montaña.

El Cerro Lucero o Raspón de los Moriscos desde Puerto Llano. A la derecha, el Lucerillo (fotografía de Mariló V. Oyonarte)

El Cerro Lucero o Raspón de los Moriscos desde Puerto Llano. A la derecha, el Lucerillo (fotografía de Mariló V. Oyonarte)

Dicen que el Cerro Lucero debe su nombre a la circunstancia de que, desde la perspectiva de la costa malagueña, donde esa montaña resulta muy visible, cada amanecer que el lucero del alba -el planeta Venus- emerge resplandeciente sobre el horizonte, lo hace justo, justito por encima de esa cumbre. En la parte de Granada, donde es otro el punto de vista geográfico, esa montaña ha sido siempre conocida -al menos en tiempos antiguos- con el nombre de Raspón de los Moriscos o Cerro de los Moriscos, sin más.

Llamémoslo Cerro Lucero o Raspón de los Moriscos, hay ciertos aspectos que no cambian: son éstas tierras muy viejas, con un largo historial de incidentes ocurridos en esas peñas y barrancos: Cerro Lucero desde luego, pero también el Lucerillo, el Coladero de los Mosquitos, el Collado de Puerto Llano y el de la Perdiz; el Barranco Bartolo y el Caracolillo, la Venta de Panaderos y la cabecera de los ríos Chíllar e Higuerón; la Venta de López, el Cerro de Los Machos, el arroyo Añales y los puertos de Cómpeta y Frigiliana. Nombres que traen al presente antiguas leyendas de comerciantes fenicios, romanos y árabes que salían por estos pasos naturales desde las comarcas del interior hacia el mar; de arrieros, pastores, leñadores, resineros y esparteros, afanados todos en su honrado quehacer; de malintencionados "caras tapadas" -bandoleros y salteadores- que acechaban a los incautos viajeros tras una revuelta del camino para apropiarse de su bolsa; de guerrilleros maquis y guardias civiles enfrentados en una lucha encarnizada en la que muchos de ellos, demasiado jóvenes para entender el por qué de ese afán, perecieron. Un paisaje hermoso por lo austero, que no ha variado desde hace cientos, miles de años, y que seguirá siendo así mucho después de que nosotros desaparezcamos. Un horizonte que se expande gris de roca, azul de cielo, blanco de nubes y verde de pinar a los cuatro puntos cardinales. Y una estrecha e inclinada vereda tallada a pico en pura piedra, que asciende dibujando fielmente el recorrido que diseñaron -allá por el año 1949- las mismas manos que levantaron en la cumbre del Cerro Lucero el conocido puesto de vigilancia de la Guardia Civil, hoy en estado ruinoso.

Ruinas en la cumbre del Cerro Lucero (fotografía de Mariló V. Oyonarte)

Ruinas en la cumbre del Cerro Lucero (fotografía de Mariló V. Oyonarte)El puesto de vigilancia del Cerro Lucero…

No obstante, antes de conocer la historia de esa construcción tan emblemática nos apoyaremos en otra, casi paralela en tiempo y espacio, y esencial para humanizarla y comprenderla de verdad. Este relato lo protagoniza un muchacho, casi un niño, llamado Antonio Martín González, que nació en el año 1923 en Almayate, un pueblo de la Axarquía de Málaga. Un rollizo y tranquilo bebé rubio, muy deseado, al que sus padres, Antonio y Virtudes, bautizaron con el nombre de su progenitor. El pequeño Antonio y su hermana mayor, Adelina, pasaron toda su infancia en Almayate hasta que el cabeza de familia, que era guardia civil, fue destinado a prestar servicio en el cuartel que la Benemérita tenía en la localidad de Algarrobo. El traslado de la familia, en el año 1939, coincidió con el final de la guerra civil; en su nuevo hogar Antonio, que para entonces ya era un guapo adolescente de dieciséis años, terminó de madurar y se convirtió en un muchachito alto y muy bien plantado.

Algarrobo a principios del siglo XX

Algarrobo a principios del siglo XX

La familia de Antonio era pobre, como lo había sido la de sus padres y anteriormente la de sus abuelos. Sin hacienda ninguna y sin el título de propiedad siquiera del techo que les cobijaba, Antonio y los suyos se las maravillaban para salir adelante con el raquítico sueldo de guardia civil que aportaba su padre a fin de mes; era gracias a la buena voluntad de todos como se lograba estirar esos ingresos hasta niveles insospechados. Aun así en aquella casa nadie se quejaba: muy al contrario, eran conocidos en el pueblo por su buen humor. Pero al fin y al cabo de optimismo no se come, y menos durante una posguerra como aquella. Un día el cabeza de familia llamó muy serio a su hijo y lo sentó en la mesa, delante de él. Había llegado el momento, le dijo, de ponerse a trabajar para ayudar económicamente en la casa, o aprender un oficio que le asegurase un porvenir. El chico podía hacer lo que quisiera, pero tenía que decidir algo, y ya. Para ser realistas, a su alcance sólo tenía dos opciones: o trabajaba en el campo o se alistaba en la guardia civil, como había hecho su padre. Este le explicó también que ser labrador sin tierra propia le condenaría a la oprimida e incierta vida del jornalero, invariablemente sometida a la voluntad, incluso al capricho, de un capataz. Larga fue aquella conversación entre padre e hijo; Antonio, que se había sentado a la mesa como niño y se levantó de ella hecho un hombre, resolvió pues ser guardia civil, noticia que alegró mucho en su casa. En 1944, cuando cumplió los veintiún años, Antonio entró a formar parte de dicho cuerpo militar. El día que juró bandera la madre lloraba de orgullo, y también de desazón: conocía a su hijo y sabía de su pundonor y agudo sentido del deber. Estaba segura de que, antes o después, Antonio daría "todo por la Patria".

Antonio posa con su flamante uniforme de guardia civil

Antonio posa con su flamante uniforme de guardia civil

Antonio pasó un tiempo de servicio en el cuartel de Algarrobo, dedicado a tareas de inspección y vigilancia en una comunidad de por sí tranquila. Pero la posguerra parecía eterna; la escasez y las penurias de todo orden se aferraban a la población, que pugnaba por mantenerse a flote como si llevase una piedra colgada del cuello. Para completar el panorama, la llegada del franquismo propició, poco tiempo después, un rebrote de los enfrentamientos entre un pequeño grupo de idealistas de izquierda y las fuerzas militares encargadas por el gobierno de su represión. Efectivamente, en las sierras de España la lucha se reanudó, enconada, entre los guerrilleros antifranquistas, maquis o "gente de la sierra" -los bandoleros, como eran llamados por quienes los perseguían-, el ejército y, por supuesto, la guardia civil. Los encuentros no tardaron en hacerse cada vez más cruentos y las bajas en uno y otro bando no paraban de producirse. Los maquis hicieron de las montañas su hogar; las recorrían como sombras huidizas de un extremo al otro evitando caminos y senderos, casi siempre durante la noche, borrando cuidadosamente el menor indicio de su paso. Se orientaban mirando al cielo y haciendo uso de su profundo conocimiento de la orografía. En las sierras de Málaga y Granada contaban, además, con el apoyo incondicional de muchos habitantes de pueblos y cortijos, aunque a medida que los años pasaban la guardia civil fue cerrando el cerco sobre los proscritos, que cada día se veían más acorralados en las montañas que en un principio les habían servido de refugio. Precisamente uno de los lugares que más frecuentaban, por lo intrincado de sus accesos y las características del terreno, era el Cerro Lucero y sus alrededores, donde los maquis contaban con numerosos campamentos de piedra hábilmente camuflados entre las rocas, que les permitían ocultarse a la perfección.

Las laderas del Lucero son escarpadas y de muy difícil acceso

Las laderas del Lucero son escarpadas y de muy difícil acceso

El particular relieve del Cerro Lucero ofrecía los fugitivos laderas empinadas y abruptas, sin vegetación, plagadas de grandes rocas y profundos recovecos que propiciaban mil escondites. También resultó crucial la relativa cercanía de la Venta de Panaderos -ubicada en la falda sur de dicha montaña-, un lugar donde recibían apoyo y suministros por parte de la familia que la regentaba (se puede ver aquí). Esos y otros motivos explicaban la abundancia de campamentos guerrilleros en los alrededores de la Venta de Panaderos, el Barranco Bartolo, el Cerro de los Bojes y el propio Cerro Lucero. Estos campamentos, muy básicos, consistían en meras corraletas construidas piedra sobre piedra, con el suelo cubierto de lastones o esparto, las cuales cubrían de noche con una lona para dormir sin que el frío de la madrugada les helase los huesos. Los había de varios tamaños, en función de las características del terreno donde se encontraban. Los más comunes eran para dos o tres ocupantes, pero también los montaban con más capacidad. Estaban tan bien construidos y disimulados que resultaban prácticamente invisibles, vistos desde abajo. Desde esa posición dominante contaban, en algunos puntos, con 360 grados de visibilidad.

Era cuestión sabida que el Cerro Lucero funcionaba como una fortaleza natural, por lo que constituía uno de los principales santuarios guerrilleros y había que tener mucho cuidado al acercarse a esa zona. La guardia civil, consciente de todo ello, inspeccionaba esos parajes armada hasta los dientes, convertida en fiel sabueso -en ocasiones a su pesar- de los mandos militares, y dispuesta a todo con tal de "limpiar la zona de los temibles bandoleros". Como pocos querían meterse en la boca del lobo, tan solo los arrieros que no tenían más remedio que atravesar la sierra para llevar sus mercancías de un lado a otro se atrevían a cruzar los puertos y lugares de paso cercanos a esa cumbre tan temida. Y es que llegó un momento en que pasar por el Cerro Lucero y sus cercanías era lo mismo que buscarse complicaciones.

Campamento guerrillero en las cercanías de Puerto Llano, reutilizado mucho después como majada para ganado

Campamento guerrillero en las cercanías de Puerto Llano, reutilizado mucho después como majada para ganado Restos de un apostadero o puesto de guardia maqui en las laderas del Lucerillo

Restos de un apostadero o puesto de guardia maqui en las laderas del Lucerillo Detalle de la piedra que utilizaban como soporte para sujetar el arma

Detalle de la piedra que utilizaban como soporte para sujetar el arma

Pero volvamos a la historia de Antonio, a quien habíamos dejado ejerciendo sus primeras tareas como guardia civil. De siempre había sido un chico alegre y bullanguero, que disfrutaba contando chistes a sus amigos y cantando coplillas -con una voz realmente buena- a las niñas guapas. Alto y delgado, de complexión atlética y muy bien parecido, Antonio traía de cabeza a todas las jovencitas en edad de merecer de Algarrobo. Claro está que él solo tenía ojos para una de ellas: Esthercita, hija de uno de los vecinos más acomodados del pueblo. Menuda y graciosa, de cabello ensortijado, carita redonda y ojos color miel, Esthercita le correspondió desde el primer momento y pronto la pareja quiso formalizar su relación. Pero como no todo les iba salir rodado, se encontraron con que los padres de ella, aunque conocían y apreciaban a Antonio desde pequeño, no veían con buenos ojos que la niña terminase casándose con alguien -no ya de inferior condición, puesto que sabían que Antonio era un muchacho cabal- de origen tan humilde. A pesar de esas reticencias, la pareja continuó viéndose.

Llegó el momento en que Antonio y Esthercita comenzaron a hablar seriamente de casorio, aunque los padres de ella seguían sin querer tomar en serio las pretensiones de los chicos. El muchacho, enamorado hasta la raíz, daba vueltas y más vueltas a la cabeza, buscando la manera de ganarse el respeto y el cariño del arisco matrimonio. Pero no era empresa fácil. De sobra sabía que sin dinero ni tierras en propiedad, la única posibilidad que tenía era ascender dentro del Cuerpo de la Guardia Civil. ¿Y cómo lo conseguiría? Pues mediante la práctica de acciones que resultasen meritorias a los ojos de los mandos militares, es decir, demostrando su valía y arrojo como guardia civil. Dada la época en la que vivía, las oportunidades mejores para ello se encontraban, sin duda, enfrentándose a la gente de la sierra allí donde esa lucha resultaba más reñida. Antonio suponía que, una vez llevados a cabo los suficientes hechos heroicos para impresionar a sus superiores, ascendería de rango y pasaría de ser un simple guardia segundo a cabo, por lo menos. La viva imaginación de Antonio galopaba, imparable. ¿Y si después llegaba el nombramiento de cabo primero…? Ya se veía él saliendo de la iglesia del brazo de Esthercita, luciendo un flamante uniforme de cabo primero de la Guardia Civil, bajo la mirada complaciente y aprobatoria de sus padres y sus suegros, y el respeto de todos.

Tan pronto se dieron las circunstancias adecuadas, Antonio solicitó ser trasladado al puesto de vigilancia más próximo al Cerro Lucero, que era el territorio donde más acciones se estaban llevando a cabo contra la actividad de los guerrilleros. Sus padres temblaron como hojas al viento al conocer semejante decisión, pero no había nada que hacer: el muchacho estaba decidido. Para un fiel enamorado no existen límites y él, por Esthercita, se creía capaz de todo. Antonio Martín González, de veintitrés años de edad, perteneciente a la 136 Comandancia de la Guardia Civil, fue destinado en junio de 1946 al destacamento que se había concentrado en el cortijo conocido como Venta de López, en el término municipal de Játar (Granada), muy cerca del Puerto de Cómpeta y, por supuesto, también del Cerro Lucero.

La Venta de López con la familia de José María Márquez, que residía en la casa, y algunos guardias del destacamento de Antonio, año 1946

La Venta de López con la familia de José María Márquez, que residía en la casa, y algunos guardias del destacamento de Antonio, año 1946 La Venta de López (ver aquí), propiedad por aquel entonces de la Unión Resinera Española, estaba ocupada en régimen de arriendo por José María Márquez y su mujer, María Rafaela Molina, junto a sus ocho hijos. Se trataba de un cortijo de calidad que esa familia habitaba desde hacía muchos años. Contaban con abundante ganado -veinte vacas, doscientas cabras, ocho o diez cerdos y al menos cincuenta gallinas-, dos hortalizas y mucho terreno de labor en el que cultivaban habichuelas, garbanzos, maíz, trigo y cebada, además de distintas clases de frutales. La familia convivía asimismo con un tío soltero, un cabrero, un vaquero y varios jornaleros que pasaban con ellos largas temporadas. La venta se situaba a la vera de uno de los caminos de arriería más transitados de la sierra, que conectaba los pueblos del interior de Granada y los de la costa de Málaga atravesando la Almijara por el Puerto de Cómpeta. Durante muchos años, durante todo el año, arrieros de Cómpeta, de Canillas, de Torrox, resineros, jornaleros y caminantes pasaron por delante de aquella casa. Pero la guerra y los enfrentamientos entre maquis y guardias civiles casi terminaron con ese modo de vida tradicional.

Antonio y sus compañeros de destacamento arribaron a la Venta de López, como ya se ha dicho, en el verano de 1946. Su grupo militar estaba compuesto por un cabo al mando, Francisco García Puga, de treinta y dos años, y cinco guardias, a saber: Antonio Martín González, nuestro protagonista, de veintidós años, Domingo Marín Moreno, de veintiocho, Antonio Martín Mora, de veintiuno, Aurelio Pérez Martínez, de veinticuatro, y Fernando Quintero Gálvez, de treinta y un años. Cada cierto tiempo -en torno a las dos semanas- se iban relevando con otro grupo similar, y su misión consistía en vigilar y defender esa zona frente al paso o los posibles asaltos de los guerrilleros, así como controlar que no se les diese apoyo de ninguna clase por parte de nadie. José María, Rafaela y sus hijos no tuvieron más remedio que aceptar la intrusión en sus vidas de aquel grupo de jóvenes militares con toda su impedimenta -armamento, munición, radiotelégrafo y equipamiento-. Para acomodar a tantas personas en una casa que, aunque de generosas dimensiones, ya estaba de por sí bastante llena, se reacondicionaron una parte de las cámaras y el pajar; los guardias con sus equipos utilizaban dos, y la familia una. Las comidas también las hacían aparte, puesto que no se encontraban allí precisamente en calidad de invitados, y debían mantenerse concentrados y alerta en todo momento. Los guardias contaban con sus propias viandas y suministros, que adquirían en un economato militar a precios expresamente fijados para ellos, y de los que encargaban también -como un favor especial-, para ayudar en lo que les era posible a la familia que se había visto obligada a acogerlos, productos como atún, azúcar, arroz, jabón, chocolate, torcidas para candiles, sosa, ciertas herramientas, agujas e hilo...

José María y Rafaela, con sus hijas menores

José María y Rafaela, con sus hijas menoresA pesar de la novedad, la rutina diaria del cortijo no cambió en lo esencial, ya que los hombres seguían adelante con las faenas del campo y las mujeres se aprestaban con las de la casa y los animales de corral. Los niños continuaron enredando alrededor de todos, como siempre. Para el destacamento de guardias civiles, sin embargo, la cosa era bien distinta. Uno de los guardias se quedaba en la venta, perfectamente uniformado y armado, montando guardia en la puerta de la casa, mientras sus compañeros salían a hacer rondas de inspección por los alrededores del cortijo, siguiendo a rajatabla las órdenes recibidas a través del radiotelégrafo o el esquema de rutas prefijadas por sus mandos, que cada pocos días peinaba concienzudamente todo el territorio del que ese destacamento era responsable. Los niños de la casa observaban boquiabiertos el imponente aspecto del guardia que se quedaba de vigía, con aquel uniforme de correajes cruzados, la gorra de cuartel ladeada estilosamente sobre la cabeza y su arma al hombro, perfectamente engrasada y lista para hacer fuego, si hubiese necesidad. Cuando era Antonio el que se quedaba de centinela, Rafaela -procurando distraerlo lo mínimo de su tarea- tenía siempre un detallito con él. Conocía a ese guardia civil desde niño porque ella también era natural de Algarrobo; lo había visto corretear como un descosido por las calles de su pueblo, reír con los amiguillos sentado en el tranco de su casa a la hora de la merienda y pasear de la mano de su madre, a la que conocía de coincidir en misa los domingos. Por eso, cuando lo observaba allí tan serio, firme en la puerta de su casa con aquel pesado mosquetón colgando del hombro, solía ofrecerle un vaso de leche fresca o un buen pellizco de torta de aceite recién sacada del horno, si era día de amasar. Antonio le agradecía estos gestos con un guiño de complicidad.

Con el paso de los meses la familia asumió como algo suyo la presencia de los militares, con los que conversaban amigablemente en los escasos ratos en que descansaban de faenas del campo unos y de rondas de vigilancia otros, de manera que, sin darse cuenta, se fueron estrechando los lazos por ambas partes. Cuando a Antonio le tocaba salir de ronda, Rafaela penaba como si fuese un hijo suyo el que se iba. No respiraba tranquila hasta que veía asomar al destacamento por el Portichuelo, o por los Tajillos, o por dondequiera que apareciese de vuelta. Porque a nadie se le escapaba, ni siquiera a los niños de la casa, que afuera, muy cerca, entre las rocas o en la espesura del pinar, se ocultaba un número indeterminado de fugitivos armados cuyo objetivo primero era librarse, si fuera preciso a tiros, de las fuerzas que los perseguían. Y eso, para los habitantes de la Venta de López, convertía a los guerrilleros en hombres muy peligrosos. La guardia civil contaba, desde luego, con suficientes medios económicos, comida abundante, armamento y munición a punto, apoyo gubernamental y la mejor cartografía disponible para moverse por aquellas montañas. Pero, ay… la guerrilla, formada casi en su totalidad por vecinos de los pueblos de la sierra, tenía en su haber un profundísimo conocimiento de los parajes donde actuaba, porque allí habían nacido y crecido la mayoría de sus componentes. No existía barranco, cumbre, cueva, cañada o angostura por los que los de la sierra no hubiesen pasado mil veces. Sabían dónde ocultarse y, sobre todo, sabían por dónde escapar.

Croquis manuscrito original de la época, realizado por la Guardia Civil, de la demarcación y zonas aledañas al Puerto de Frigiliana

Croquis manuscrito original de la época, realizado por la Guardia Civil, de la demarcación y zonas aledañas al Puerto de Frigiliana

Los guerrilleros, cada vez más numerosos y mejor organizados, con apoyos en las montañas, con dinero para pagar un sueldo a cada miembro de la agrupación -quinientas pesetas al mes-, y todavía con el ánimo fuerte y la esperanza de conseguir llevar a cabo sus planes -el derrocamiento del Régimen del General Franco-, parecían ser ubicuos: estaban en todas partes y a la vez en ninguna. La sierra se encontraba muy vigilada por numerosos destacamentos militares que, como el de la Venta de López, se habían distribuido estratégicamente para interceptar cualquier camino o senda. Todo aquel que vivía del monte sabía que en cualquier momento podría ser observado por muchos ojos inquisidores, vigilado al alimón por ambos bandos, mientras la lucha entre ellos se volvía más cruel cuanto más tiempo pasaba. Los grupos diseminados de rebeldes, que hasta hacía poco habían operado por separado, se unieron bajo la dirección de Juan José Muñoz Lozano, alias "Roberto", un hombre frío y astuto, con grandes dotes de mando y mucha experiencia militar, a cuya instancia nació la Agrupación Guerrillera Granada-Málaga, conocida por ser una de las que más trabajo costó acorralar y desarticular. Roberto consiguió agrupar más de 150 guerrilleros bajo su mando, a los que conducía con mano diestra, como un pequeño ejército. Al contar con gran apoyo por una parte de la población campesina, ya fuese por afinidad política o por lazos familiares, la agrupación guerrillera comandada por Roberto pasaba por un buen momento. Todo lo contrario que ocurría con los miembros de la guardia civil, que por aquella época cobraban menos dinero que sus oponentes y se las veían y deseaban para conseguir colaboración popular, en parte por culpa de algunos miembros de la Benemérita, de infausto recuerdo, que más que guardias civiles parecían matarifes.

Llegó el verano del año 1947. Hacía un año que el destacamento de Antonio se alojaba en la Venta de López. El muchacho, que ya había cumplido los veinticuatro años y cada día estaba más enamorado de Esthercita, soñaba a diario con la heroica operación militar que le facilitaría su anhelado ascenso. Mantenía contacto frecuente con su novia por medio de las cartas que enviaba y recibía gracias a los arrieros que pasaban por el Puerto de Cómpeta, camino de los pueblos de Málaga o Granada. Algunas noches, antes de retirarse a descansar, observaba a la luz difusa del atardecer la silueta del Cerro Lucero, tan cercana, y recordaba las conversaciones mantenidas con otros guardias. Esa montaña era el único punto estratégico donde la guardia civil no tenía un destacamento. Todos sabían que contar con un puesto en un otero semejante sería una gran ventaja, pero hasta entonces nada se había hecho al respecto: los diferentes destacamentos que había repartidos por la sierra se concentraban en los cortijos y otras construcciones preexistentes. Aprovecharlas era la solución más práctica… Antonio cerraba los ojos y, olvidado al final de cada día de los bandoleros, del cabo y sus órdenes, del Cerro Lucero y de todo lo que no fuese Esthercita, fantaseaba risueño con su boda, luciendo su elegante uniforme de sargento -ya no le bastaba con ser cabo primero- de la guardia civil. Mientras sonreía sin darse cuenta, preso de sus ensoñaciones, las últimas luces del ocaso decaían lentamente, por detrás del Puerto de la Chapa.

Componentes de la Agrupación Guerrillera Granada-Málaga

Componentes de la Agrupación Guerrillera Granada-Málaga

El veintisiete de julio de 1947 hacía calor; era la una y media de la tarde y tanto la familia como los guardias del destacamento de la Venta de López se encontraban terminando de almorzar en la cocina. Un pequeño estrépito de voces y perros ladrando interrumpió la comida, al tiempo que cuatro arrieros entraban a la casa acalorados, preguntando con urgencia por el cabo al mando de ese destacamento. El cabo García se incorporó al punto, preguntando a su vez el por qué de su premura. Los arrieros respondieron que, al pasar, habían visto a varios bandoleros armados merodeando por las inmediaciones del Puerto de Cómpeta. Inmediatamente, sin dar lugar a terminar la comida, el cabo dio la orden a sus guardias de subir a las cámaras para vestirse y armarse convenientemente: debían partir con la máxima rapidez hacia el puerto de Cómpeta para intentar sorprender y arrestar a los fugitivos.

Antonio también se levantó de la mesa y, agarrando a toda prisa el mosquetón, una pistola, balas suficientes y una granada de mano, pensó que aquella era su oportunidad: la primera vez que se vería cara a cara con los rebeldes, porque hasta entonces su obligación no había pasado de las marchas, guardias nocturnas o a pie de puerta y reconocimientos del terreno, sin encuentros de ningún tipo. Sentía miedo, por supuesto, pero eran mayores su emoción e interés en aprovechar esa ocasión para demostrar que era un buen guardia civil. ¡Meses hacía que llevaba esperando este día…! Con eficiencia militar, el destacamento tardó pocos minutos en estar listo para salir al camino. José María y sus hijos mayores se ofrecieron para acompañar a los guardias y ayudarlos en lo que pudieran, pero el cabo García les pidió -les ordenó, en realidad- que se quedasen en el cortijo, pues hacía falta que alguien permaneciese allí de guardia, habida cuenta que se quedaban las mujeres y los niños solos, y que él pensaba salir al encuentro de los bandoleros con todos sus hombres. Efectivamente, al poco rato el destacamento al completo, con su cabo al frente, se encontraba camino del Puerto de Cómpeta.

Puerto de Cómpeta (fotografía de Mariló V. Oyonarte)

Puerto de Cómpeta (fotografía de Mariló V. Oyonarte)

En apenas cuarenta y cinco minutos los guardias alcanzaron el lugar que la guardia civil conocía a nivel interno -en su cartografía ponían nombres a ciertos lugares, topónimos que hoy en día se han perdido por haber desaparecido esas sendas- como el "Camino de los Borrachos", situado un poco antes de Fuente Barrera. Una vez allí, el cabo dispuso que se dividiesen en dos grupos para reconocer dos pinares que había cerca del camino, y cubrir de esa forma más terreno. Así lo hicieron, y a los quince minutos se reunieron todos sin novedad en el Puerto de Cómpeta. Decidieron entonces parapetarse junto a un gran risco situado a un lado del camino que bajaba hacia la costa; en esas estaban, avanzando rápidamente con sus armas en la mano, cuando, situados ya a unos veinticinco metros del roquedo al que se dirigían, oyeron claramente una voz bronca que anunciaba: "¡Ahí van…!"

Oírla y echar los guardias cuerpo a tierra fue todo uno. Inmediatamente, casi en el mismo segundo, varias ráfagas de metralleta que partían desde diferentes puntos cayeron, literalmente, sobre sus cabezas, ya que los disparos procedían de una posición muy superior a la que ellos mantenían. Repelieron la agresión al tiempo que buscaban refugio en unas rocas cercanas. El fuego por ambas partes se intensificó. A los pocos minutos de comenzar el tiroteo Antonio, que en su afán se había posicionado algo más adelantado que sus compañeros, notó en el pie derecho y en la parte superior del muslo izquierdo la mordida ardiente de la metralla. Vio manar la sangre, pero, cosa extraña, no sentía ningún dolor, por lo que supuso que no sería grave. "¡Me han herido, Domingo!", informó al guardia que tenía más cerca, e inmediatamente buscó resguardo en una peña desde la cual, a pesar de que ya empezaba a notar molestias crecientes, continuó disparando su fusil -hasta veinticinco veces más- contra sus invisibles contrarios. En un momento dado tomó la granada de mano para lanzarla y se dio cuenta de que estaba sentado en medio de un gran charco de sangre. Su propia sangre. Fue entonces cuando tomó conciencia de que realmente sí sentía dolor: uno agudo, muy adentro, distinto a todos los que había experimentado hasta entonces, que lo invadía en oleadas cada vez más penetrantes. Una súbita debilidad le obligó a soltar sus armas y a apoyar la espalda contra la piedra, mientras escuchaba el silbido del fuego cruzado volando por encima de su cabeza. A ambos lados y por detrás, envueltos en una nube de humo de pólvora y fragmentos de roca pulverizada, sus compañeros de destacamento disparaban hacia arriba, casi a ciegas, luchando ya simplemente por defender sus vidas en mitad de aquel infierno.

Recostado en la roca, como si fuese un observador ajeno a lo que estaba ocurriendo, Antonio dejó de oír gradualmente el fragor del enfrentamiento; poco a poco el silencio lo envolvía, el dolor se calmaba, la nube de humo se espesaba… el muchacho comprendió, al fin. Sentía frío y sueño, pero sobre todo, paz. Antes de cerrar definitivamente los ojos percibió nítida la cara de Esthercita, muy cerca de la suya. Los dulces ojos color miel de su novia le acompañaban, le acariciaban; sin palabras le decían que se había portado como un héroe, y que ya no tendría miedo nunca más. Cuando una bala rezagada acertó en la cabeza de Antonio, hacía unos minutos que el muchacho ya se había marchado para siempre de ese lugar.

Camino a la costa desde el Puerto de Cómpeta (fotografía de Mariló V. Oyonarte)

Camino a la costa desde el Puerto de Cómpeta (fotografía de Mariló V. Oyonarte)

El combate entre los guerrilleros y la guardia civil duró unas dos horas -desde las dos y media hasta las cuatro y media de la tarde-. Cuando cesaron los disparos y pasó un tiempo prudencial, el cabo García se acercó al lugar donde yacía inmóvil el cuerpo del guardia segundo Antonio Martín González, completamente ensangrentado y, sobreponiéndose a su propio dolor, ordenó a los agotados Domingo y Aurelio que fuesen de inmediato a la Venta de López para dar cuenta del suceso. Era necesario que alguien los ayudase a trasladar el cadáver de Antonio a la casa. Al rato regresaron con José María. Mientras éste fabricaba con destreza unas parihuelas con ramas de pino, el cabo recogió la gorra de cuartel de Antonio, caída a unos diez metros del cuerpo inerte, junto a numerosas vainas y peines vacíos de munición de fusil, prueba concluyente e inequívoca de que Antonio había muerto como habría hecho el mejor guardia civil: cumpliendo con su deber.

Antes de marcharse, los guardias procedieron al reconocimiento del lugar en busca de pistas que arrojasen luz para descubrir quiénes habían sido los autores de ese ataque. Comprobaron que los maquis habían huido hacía bastante rato, atravesando los vericuetos de ese terreno que tan bien conocían. A unos cincuenta metros, en un nivel superior, encontraron una roca con sangre de sus atacantes y abundantes vainas y cartuchos vacíos de metralleta y escopeta, munición que solían llevar los de la sierra. Más arriba aún, unas rocas con más munición usada y bastantes colillas de cigarros, latas de conserva y restos de haber permanecido allí parapetados muchas horas. Este hallazgo les hizo sospechar que los fugitivos, a todas luces más numerosos que los guardias, les habían estado esperando para sorprenderlos desde arriba. Las posiciones que habían mantenido los maquis estaban perfectamente estudiadas para cubrirlos de la vista de la guardia civil y del alcance de su armamento: desde arriba y con gran número de rocas que los protegerían del fuego llegado desde abajo. Parecía que nada se había dejado al azar.

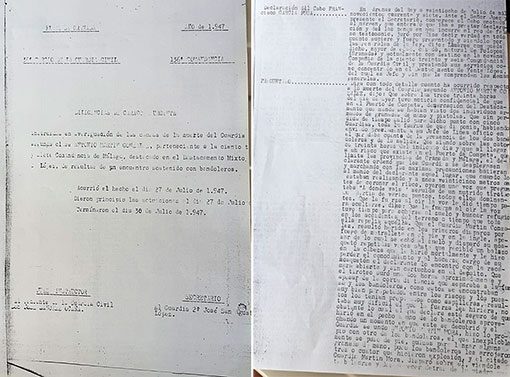

Parte de las diligencias que se abrieron para esclarecer la muerte del guardia segundo Antonio Martín González. El relato de lo acontecido se ajusta fielmente a la descripción de los hechos ocurridos en el Puerto de Cómpeta

Parte de las diligencias que se abrieron para esclarecer la muerte del guardia segundo Antonio Martín González. El relato de lo acontecido se ajusta fielmente a la descripción de los hechos ocurridos en el Puerto de CómpetaFinalmente, el destacamento reunió sus fuerzas y se replegó. Una triste comitiva tomó el camino de la Venta de López: el cabo García, cabizbajo, encabezaba el grupo, seguido por los guardias Fernando, Aurelio, Antonio y Domingo, cubiertos de polvo y con los uniformes desgarrados, que llevaban en las parihuelas el cadáver de su compañero. Cerrando la marcha, José María -que ya imaginaba la pena de Rafaela- portaba la gorra, el mosquetón y la pistola del joven guardia civil caído. "Cuando la pena nos alcanza / por un compañero perdido (…) / tú nos dijiste que la muerte / no es el final del camino…"

Allá en el cortijo la familia, puesta sobre aviso de la tragedia que había tenido lugar tan cerca de su casa, se preparaba para recibir el cuerpo del infortunado muchacho, tan querido por todos. El Cerro Lucero, testigo mudo de aquel suceso, guardaba un hosco silencio, como si también lamentase la muerte del guardia civil que, feliz por amar y ser amado, quiso cumplir un sueño -porque el amor no es una obligación, es un ofrecimiento- y entregó lo mejor que tenía: su propia vida.

Vista lateral del Cerro Lucero

Vista lateral del Cerro Lucero(Aquí concluye la primera parte de este artículo. El final de la historia de Antonio, la construcción del puesto de vigilancia del Cerro Lucero y otros acontecimientos formarán parte de la segunda parte).

Escrito por Mariló V. Oyonarte

Fotografías, Carlos Luengo

Documentación histórica, José Aurelio Romero Navas y José María Azuaga.

(Enlace a la segunda parte de esta historia)