Algunas personas nacen dotadas de una energía única y extraordinaria; una suerte de afán que esgrimen como bandera y propósito primero, y llega a convertirse en un modo de entender la vida. La entrega a los demás fue el del padre Javier Alaminos.

El pueblo de Otívar visto desde el caserío de Cázulas, a principios del siglo XX

El trece de abril de 1927 amaneció soleado, aunque algo fresco. El blanco caserío de Cázulas, junto al pueblecito de Otívar, se desperezaba todavía bajo la penumbra azulada de la sierra de la Almijara cuando Concepción Pérez Aneas -Concha, para quienes la conocían- se levantó, inquieta, de la cama. Estaba segura de que ése sería el día en el que daría a luz a su quinto hijo. Mujer previsora y con experiencia, ya tenía listo todo lo necesario para el alumbramiento; sólo era cuestión de aguardar a que llegase el momento. Mientras realizaba algunas faenas ligeras en la casa para entretener la espera, su pensamiento volaba. ¿Sería niño, sería niña…? Aunque nunca antes había sentido preferencia por un sexo u otro -y ya iban cuatro partos-, esta vez todo era diferente. Concha deseaba de corazón que le naciese un varoncito, porque en ese caso la suerte del recién nacido, su buena suerte sería mejor decir, estaba ya decidida.

Caserío de Cázulas desde la carretera de la Fuentezuela

Concha y su marido Miguel Alaminos trabajaban desde hacía años para la poderosa familia de la marquesa de Montanaro, doña María del Mar Bermúdez de Castro y Seriñá, en su finca de Cázulas, en la sierra de la Almijara. En aquel ubérrimo latifundio de más de 5500 hectáreas de extensión se ganaban el sustento cientos de trabajadores de la comarca suroeste de la provincia de Granada: pastoreaban el ganado, labraban las tierras, habitaban los cortijos propiedad de los marqueses, trabajaban en la serrería, el molino de aceite o el lagar, recogían leña, esparto y plantas aromáticas de la sierra, hacían cal y carbón... Miguel Alaminos era uno de los cinco guardas de monte que tenían empleados los señores para mantener vigiladas sus vastas propiedades. Se alojaba, junto a su mujer y sus cuatro hijos, en una de las casitas para empleados que englobaba el señorío de Cázulas, al igual que otras decenas de familias al servicio de la familia marquesal. La señora tenía un hijo ya adolescente -Paquito le llamaban- habido de su primer matrimonio con don Manuel Dorado, marqués de la Nava de Barcinas y conde de Campomanes, pero, imposibilitada para tener más descendencia por una enfermedad posterior al parto, había manifestado su deseo de amadrinar al primer varón que naciese dentro de su finca esa misma primavera. El afortunado recién nacido resultó ser el quinto hijo de Concha y Miguel que, tal y como se esperaba, vino al mundo rollizo y hermoso. Prácticamente recién envuelto en su primera mantilla fue entregado en brazos de doña María del Mar. La marquesa, feliz, miró la carita amelocotonada del pequeño y decidió llamarlo con el mismo nombre que había dado a propio hijo: Francisco Javier.

Casa natal de Francisco Javier Alaminos Pérez, dentro del caserío de Cázulas

Concha y Miguel no lamentaban haberse desprendido de su bebé; era más bien al contrario. Ellos tenían varios hijos -cuyo número bien podría aumentar en el futuro- a los que esperaba una vida de esfuerzo y sacrificio como a todos los de su clase, mientras que a este recién nacido le había tocado en suerte, nunca mejor dicho, una existencia privilegiada, reservada sólo a unos pocos. Ser amadrinado por tan importante dama implicaba una crianza y educación acomodadas además de protección, seguridad, amistades para más adelante y oportunidades que ellos dos ni en sueños habrían podido proporcionarle con sus escasos medios. Tal vez incluso aquel hijo suyo podría disponer, en un futuro lejano, de una pequeña herencia que lo dejase bien situado, algo muy ventajoso en aquellos tiempos inciertos donde las oportunidades para la gente humilde, si es que las había, se podían contar con los dedos de una mano. Por ende, ellos tenían su casita dentro del recinto del palacete, con lo que podrían ver a su hijo a diario y éste a sus hermanos. Y, debían reconocerlo, tampoco les vendría mal tener a su cargo una boca menos que alimentar.

Los marqueses de Montanaro -doña María del Mar y su segundo esposo, el conde de Tovar-organizaron una fastuosa celebración para dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia. Después de su bautismo en la capilla del recinto de Cázulas -que tenía privilegio de Pila Bautismal-, durante el cual se impusieron al pequeño los nombres de Francisco Javier (por el hijo de la marquesa) Hermenegildo (por el santo del día en que nació, el trece de abril) María del Mar (por su madrina) Miguel (por su padre) María de la Concepción (por su madre) y María Angustias (por la patrona de Granada), los invitados -entre los que se encontraban amigos y familiares de los marqueses y todos los trabajadores de Cázulas con sus familias- pudieron disfrutar de un excelente y abundantísimo almuerzo en los jardines del palacete, al que siguió una alegre fiesta durante la cual se cantó y se bailó hasta bien entrada la noche. Al final de la misma los marqueses, dichosos como si el pequeño fuese su propio hijo, mandaron a sus sirvientes arrojar desde los balcones de la casa principal una generosa cantidad de brillantes duros de plata, que caían como una lluvia providencial sobre las cabezas de los asistentes al tiempo que incontables manos los iban recogiendo del suelo, entre risas y algazara. Ese regalo a todos los presentes también se entendía como señal de buen augurio para el pequeño homenajeado.

Cuando finalmente todos se retiraron a sus casas, Francisco Javier Hermenegildo María del Mar Miguel María de la Concepción y María Angustias -al que llamarían en adelante simplemente Javier-, cruzó el umbral del palacete de Cázulas adormilado como un Niño Jesús en los brazos de su madrina, entrando así oficialmente en la familia de los marqueses de Montanaro.

La casa principal de Cázulas se convirtió en el hogar del pequeño Javier

Los marqueses cumplieron generosa y sobradamente con su parte del compromiso. El niño Javier Alaminos Pérez creció feliz, magníficamente atendido, arropado igual que si hubiera sido hijo natural de doña María del Mar. Acudía diariamente a la escuela de Cázulas, en la que se educaban los hijos de los trabajadores de la finca, así como también los pequeños invitados de la familia de los marqueses, que pasaban allí largas temporadas, rodeados por el campo amable y soleado de la sierra de la Almijara. Javier gozaba de los privilegios de formar parte de la familia marquesal a la vez que podía abrazar a sus padres y hermanos a diario. Alto y espigado, de carácter reflexivo y con un excelente sentido del humor, era un niño muy querido en Cázulas tanto por la familia como por los sirvientes que, como hijo de compañeros, lo mimaban en extremo; Lucía, la cocinera de la casa, solía guardarle dulcecillos y otras galguerías para tomar entre horas, momentos que ambos aprovechaban para mantener interesantes conversaciones. Los marqueses solían pasar temporadas fuera de Cázulas, ya fuese en su piso de Madrid, en la finca que la familia poseía en Mérida -La Encomienda del Moro- o bien en la casa-palacio de la calle Puentezuelas esquina con Buensuceso, en Granada capital. También gustaban de relajarse en los días más calurosos del verano en un agradable hotel de San Sebastián. Javier los acompañaba a todas partes, como un hijo más.

Vistas al jardín y la piscina desde los dormitorios de la casa principal

Los años pasaban; sobrevinieron los tiempos de miedo e incertidumbre previos a la Guerra Civil. La familia había abandonado temporalmente el palacete de Cázulas por temor a los actos de vandalismo que algunos simpatizantes de la República querían cometer en su casa y huyeron a San Sebastián, donde les sorprendió el estallido de la guerra el 18 de julio de 1936. Desde allí marcharon a Madrid, donde don Francisco Javier de Allende, esposo de María del Mar, falleció repentinamente, en 1938. La mala fortuna parecía querer cebarse en la familia pues el valiente Paquito, único hijo natural de la marquesa, murió poco tiempo después luchando en el frente de Teruel, el 31 de diciembre de ese mismo año. El niño Javier, a sus once años, fue la tabla salvavidas a la que se aferró María del Mar, aquella pobre mujer rica, para no hundirse en su desconsuelo de madre sin hijo y esposa sin marido. La discreta presencia del chiquillo, su compañía y cariño constantes la ayudaron a salir de su apatía.

Cuando concluyó la Guerra Civil, la maltrecha familia regresó a un Cázulas destruido por la rabia incomprensible de unos pocos -todos sus recuerdos familiares como muebles, pinturas, menaje, libros y fotografías se habían perdido para siempre en un incendio provocado-. No obstante María del Mar y los suyos retomaron sus vidas como mejor pudieron. Con el tiempo la marquesa de Montanaro se casó por tercera vez con un militar de alto rango, don Juan Izquierdo Groselles; Javier mientras tanto se convertía primero en adolescente y luego en muchacho sin cambiar un ápice su talante noble, alegre y paciente, cada vez más consciente de su realidad personal y su posición en el mundo. "El muchacho crecía en estatura y en gracia delante de Dios y de los Hombres", dice el Evangelio de Jesús de Nazaret. Javier comenzó a dar muestras de un discernimiento y un sentido de la compasión y la justicia social poco comunes en los muchachos de su edad.

La capilla de Cázulas fue siempre uno de los rincones favoritos de Javier

Desde muy chico Javier se había imbuido del ambiente profundamente religioso que reinaba en la casa: los rosarios diarios, las misas de los sábados, las frecuentes charlas piadosas, la devota devoción de su madrina… la capilla de Cázulas, además, le había atraído siempre como si fuera un imán. La cuidada iglesita de culto semipúblico donde había sido bautizado y donde había hecho su Primera Comunión era para él como un refugio recoleto en el que se podía esconder de todos para pensar en sus cosas. La marquesa intuyó esa inclinación y se ilusionó con la idea de que su ahijado fuese sacerdote. Efectivamente, el muchacho había sentido la llamada de la vocación religiosa y así lo manifestó a su madrina, que ya soñaba con la idea de tenerlo como sacerdote fijo en su casa. Pero los planes del joven no coincidían exactamente con los de su benefactora. Se fue a Burgos, donde ingresó en un seminario y se ordenó como sacerdote el cuatro de noviembre de 1956. Regresó a Cázulas para cumplir un deseo: oficiar su primera misa en la capilla, el lugar que lo inspiró. Después y sin dudarlo un momento solicitó su destino, que no era otro que el de marchar a las Misiones.

Javier -el padre Javier, a la sazón-, tal vez por su crianza a caballo entre el ambiente refinado del palacete y la humildad de su origen familiar, siempre entre la dicotomía de los extremos, del arriba y el abajo que tan bien conocía, era muy consciente de la necesidad que pasan los más desfavorecidos. Sin darse cuenta le embargó la solidaridad con lo que había visto toda su vida, desde la comodidad de sus habitaciones en el Palacete de Cázulas: gentes humildes del pueblo, despojadas del derecho a una alimentación, a un techo sobre su cabeza, a una educación y a un trabajo dignos… La llamada que Javier sintió fue la del Dios de la oveja perdida y el hijo pródigo; el que convidó a su fiesta a los pobres, a los lisiados y a los excluidos, en lugar de a la gente distinguida. No quiso decir a su madrina que se marchaba hasta que tuvo el billete de avión en la mano: conocía bien el fuerte carácter de María del Mar y tenía la certeza de que la marquesa, que ya había sufrido demasiadas pérdidas, se negaría en redondo a verlo irse tan lejos.

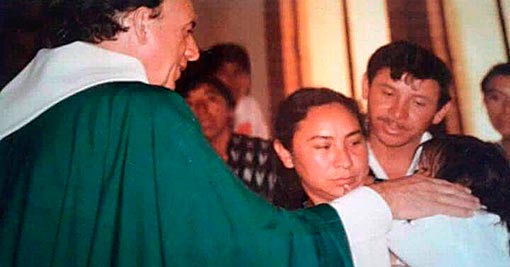

El padre Francisco Javier Alaminos Pérez

Como si el destino -o la voluntad divina- quisieran poner a prueba su osada vocación, el joven padre Javier fue enviado a la isla de Cuba, desde donde viajó a las profundidades de la Selva del Petén, en el corazón de Guatemala. Pasó un tiempo conviviendo con las distintas tribus indígenas -itzáes, lacandones, cehaches, mopanes y choles, todos descendientes de los legendarios mayas- que habitaban, junto con una pequeña proporción de descendientes de españoles, en la aldea de La Libertad. Las diferencias entre ricos y pobres eran abismales; la población indígena estaba formada por campesinos oprimidos por las clases dirigentes, los descendientes de europeos que ostentaban el poder y la posesión de las feraces tierras del Petén. El joven misionero aprendió a conocerlos y a conocerse a sí mismo mientras los ayudaba a nacer, a sobrevivir a las enfermedades, penurias económicas, violencia y supersticiones, a vivir y a morir también, colaborando además en su educación y adoctrinamiento religioso, intentando a su vez habituarse al difícil clima de la jungla tropical, integrándose y aprendiendo de ellos las costumbres propias del lugar. Luego fue destinado definitivamente a la ciudad de Quetzaltenango, la segunda en importancia del país, donde el padre Javier pasaría la totalidad de su vida como misionero.

La Selva del Petén está hoy considerada como uno de los pulmones de Centroamérica

Quetzaltenango, año 1956. Una ciudad en plena expansión social y económica

Cuando el padre Javier llegó a Quetzaltenango no contaba siquiera con una iglesia donde administrar su ministerio. Reunía a los fieles, que al principio eran escasos, en un viejo local donde decía sus misas y hacía las catequesis. Tal era la humildad del lugar que el joven sacerdote -la misma persona que durante su infancia y adolescencia disfrutó de los mejores banquetes para comer y de lujosos aposentos donde dormir- apenas contaba con comida caliente que llevarse a la boca y un sitio cómodo donde descansar. Pero esas menudencias a él no le importaban. Su labor: eso sí que era lo primero. El carácter animoso y desprendido del cura fue calando hondo entre aquellas gentes, que tardaron poco tiempo en volcarse con un "padrecito" tan entregado. El tiempo no pasaba en vano. Cada día acudía más gente a sus misas, el número de personas que se convertían al catolicismo aumentaba rápidamente, crecían los casos de jóvenes que querían ser curas o monjas y el de niñitos que eran bautizados con el nombre de Javier, se corría la voz en la ciudad y fuera de ella acerca de un sacerdote español cuyas misas eran un ejemplo de catequesis y participación popular. El buen hacer y el sempiterno mensaje de paz y armonía del padre Javier estaba transformando para siempre las almas de quienes le escuchaban.

Poco a poco los fieles mejor situados de Quetzaltenango y de otros lugares fueron haciendo donaciones económicas y la comunidad religiosa fue creciendo en importancia; el nombre del padre Javier era ya conocido por todos. Él se sentía realizado. Llevaba exactamente la vida con la que había soñado allá en su tierra natal. "Para esto estoy aquí", se decía. Y era verdad: había ido para convivir de igual a igual con sus feligreses y cumplir con su deber como un carpintero en su carpintería, construyendo un templo imaginario en el corazón de cada uno de ellos; para ofrecer lo mejor de sí mismo mediante un trabajo constante socorriendo, acogiendo, apoyando, consolando, aconsejando y educando en la fe, en definitiva, a todo el que lo precisase.

El padre Javier se convirtió en alguien indispensable para muchos quetzaltecos

Cada cierto tiempo, en función de sus obligaciones y sobre todo de su disponibilidad de dinero, Javier Alaminos volaba a España para reunirse con sus dos familias, la de la marquesa de Montanaro y la de sus padres y hermanos. Todos se alegraban sinceramente de verlo y escuchaban boquiabiertos las mil y una historias que el intrépido misionero describía con detalle sobre sus increíbles experiencias en Centroamérica. Durante sus estancias en España, familiares y amigos aprovechaban para reunir a toda la familia, casarse, bautizar a sus hijos o recibir la Primera Comunión de manos de su querido padre Javier, al que tanto echaban de menos el resto del año. Y cada vez que le tocaba regresar a Guatemala, invariablemente, se repetía el empeño del sacerdote por recaudar dinero y hacer el máximo acopio de bienes de todo tipo para llevarse a sus misiones, donde tanta falta hacía de tanto. Todo le servía: máquinas de coser, telas y retales, comida empaquetada, pequeños aparatos y herramientas, ropas, calzado, enseres de hogar… los suyos no sabían cómo se las ingeniaba para transportar tal cantidad de equipaje en el avión, pero el caso es que Javier conseguía aparecer con todo aquello en Quetzaltenango.

Los años pasaban rápidamente; sus padres envejecieron y murieron y sus hermanos se casaron y fueron llegando los sobrinos. La marquesa de Montanaro también envejecía a ojos vistas. El padre Javier solía alojarse con ella cuando estaba en Cázulas; sólo si María del Mar se encontraba fuera de Granada paraba Javier en casa de su hermana Carmela. El sacerdote veía a su madrina cada vez más delicada y frágil y deseaba brindarle su compañía y consuelo -no sólo como ahijado sino también como sacerdote- todo el tiempo que le fuese posible.

Doña María del Mar Bermúdez de Castro, marquesa de Montanaro, en su casa de Cázulas

El padre Javier de vacaciones de verano en Almuñécar, con sus sobrinos

Su madrina y benefactora, la Marquesa de Montanaro, falleció en el año 1971, dejando en herencia a su ahijado cierta cantidad de dinero y las valiosas acciones de una fábrica de electricidad situada en Cázulas. Los beneficios que generaban esas acciones dieron por fin un respiro -y de qué magnitud- al padre Javier, que vio enseguida, nunca mejor expresado, el cielo abierto. Sin dudarlo un momento, como si aquello formase parte de un plan previo trazado cuidadosamente, Javier se dispuso a emplear ese dinero en la construcción de su primera iglesia en Quetzaltenango, de la que supervisó las obras personalmente: la Parroquia de la Sagrada Familia. A ella le siguieron en años posteriores las de San Francisco Javier, la Medalla Milagrosa, la Inmaculada Concepción, San Miguel y San Bonifacio… y así hasta catorce templos, a los que se sumaron la construcción de casas de acogida para mujeres maltratadas, escuelas, talleres y el edificio del Movimiento Familiar Cristiano (MFC).

No obstante, las circunstancias en Guatemala no siempre fueron sencillas. Las sucesivas dictaduras militares hicieron de la labor misionera y religiosa en general una profesión de riesgo, pues el régimen imperante consideraba a los religiosos como izquierdistas levantiscos, ya que estaban de parte de los pobres y eran capaces de movilizar grandes masas de seguidores. Por ello sufrieron, como los antiguos mártires, persecución e incluso muerte. El padre Javier no fue una excepción, pero no se acobardó en ningún momento a pesar de sufrir varios atentados contra su vida. Sucedió al contrario: cuanto más ardua era la persecución, con más ahínco iba él a dar su misa, a la que tuvo que llegar en incontables ocasiones escondido como un fugitivo en el maletero de un coche, entre otras heroicidades. Pero las iglesias rebosaban de fieles que le esperaban con el alma en vilo, y el riesgo merecía la pena. Los años corrían; el padre Javier no era un superhombre -aunque a veces lo pareciese- y envejecía visiblemente, al tiempo que una antigua enfermedad y ciertos achaques aparecieron en su día a día. Se decidió por lo tanto que volviese a España definitivamente. El sacerdote, obediente a sus superiores, partió hacia su tierra natal dejando a sus espaldas más de cuarenta años de auténtico apostolado en Guatemala y un enorme vacío en el corazón de sus feligreses.

De vuelta en su tierra, Javier desempeñó durante unos años un magnífico papel al frente de la Procura Central de Misiones en Madrid, pero estar detrás de una mesa no era lo suyo. Decidió por lo tanto volver a lo que de verdad le motivaba: el apostolado a pie de calle. Para ello solicitó destino en su pueblo natal, Otívar, haciéndose cargo desde 1998 a 2001 de esa parroquia además de las de Jete y Lentegí -qué contenta se habría puesto su madrina, de haberlo visto-, donde realizó una encomiable tarea apostólica al tiempo que se encargaba personalmente -con su propio dinero y solicitando, además, donativos a todo aquel que se cruzaba en su camino- de la restauración de los altares y las obras de arte de esas iglesias. Fue durante esa época cuando se reencontró con su infancia y recuerdos más íntimos al regresar, ya anciano, a las montañas almijareñas que le vieron nacer, y sobre todo a la casa de su madrina, el Palacete de Cázulas, que tras la muerte de sus propietarios y una larga serie de avatares había pasado a manos de los británicos Richard y Brenda Russell-Cowan y se encontraba en pleno proceso de restauración y reacondicionamiento.

La capilla de Cázulas fue restaurada siguiendo fielmente el modelo original

Su antiguo dormitorio conservaba toda la esencia de su infancia

Largos pasillos que Javier recorría a la carrera cuando era niño

Fue una amiga común a ambos quien presentó al padre Javier y a la pareja británica. La simpatía que todos sintieron fue recíproca, y el padre Javier fue invitado cordialmente a visitar la casa donde había crecido. El viejo sacerdote, que se imaginaba a salvo ya -a esas alturas de su vida- de emociones intensas, lloró con lágrimas de niño al cruzar el umbral de su antigua casa, al abrir la puerta de su dormitorio y sobre todo al penetrar en la capilla donde Dios le habló por primera vez y supo por fin cuál sería su destino. El padre Javier estuvo presente -y dio su bendición- el día que se celebró la reapertura oficial del Palacete de Cázulas, en el año 1998. Desde entonces una sincera amistad unió al matrimonio inglés y al religioso, que llegó a su punto álgido cuando Richard y Brenda le pidieron que los casase, a pesar de profesar la religión protestante. Javier accedió encantado. Richard y Brenda Russell-Cowan recibieron la bendición del padre Javier en la capilla de Cázulas el 24 de mayo de 2002. Desde ese día solía ser invitado con frecuencia a visitar el palacete, al que a menudo llevaba a sus amigos y donde -quién lo hubiese imaginado, al cabo de tantos años y de tanta vida transcurrida- volvía a sentirse en su casa.

En la boda de Richard y Brenda

En el comedor principal de Cázulas, con unos amigos de Guatemala, la familia Dellachiessa

Con la pequeña Guadalupe Dellachiessa

Tras un accidente casero que lo dejó algo debilitado, el padre Javier fue trasladado en el año 2001 a Granada capital, donde -fiel a sus principios- solicitó las parroquias más olvidadas. Se le destinó a las de San José, San Nicolás y San Miguel, en el barrio del Albaicín. Allí se hizo cargo asimismo de la dirección espiritual de las Cofradías del Cristo de la Misericordia (Silencio) y de la Aurora, adscritas a la parroquia de San José, además de encargarse de diferentes labores en el Colegio de Arciprestes y otras instituciones diocesanas.

Pero al margen de sus obligaciones, Javier no olvidó ni un solo día a sus feligreses en Guatemala. Continuó visitando las parroquias quetzaltecas cuando podía pagarse el billete de avión -o se lo costeaban sus amigos, porque el padre Javier vivía muy humildemente-, y cada vez que regresaba allí sus iglesias se llenaban hasta tal punto que la gente tenía que seguir la misa desde la calle; continuó apadrinando con su exiguo salario de sacerdote a todos los niños y niñas que podía permitirse, además de enviar la mitad de su paga de jubilado para Quetzaltenango todos los meses, y continuó hablando por teléfono con algunos de sus feligreses guatemaltecos casi a diario. A pesar de su creciente decaimiento seguía reuniéndose con su extensa familia en Navidad y otras celebraciones, al igual que mantenía una estrecha relación con los familiares de su madrina, la marquesa de Montanaro, amistades por cierto que le ayudaron a sostener sus obras benéficas en Guatemala cuando él se quedó sin recursos económicos. Porque el padre Javier pedía, pedía y pedía. Pedía sobre todo a los amigos de su madrina, gente acaudalada y de posibles -llegó a escribir a la Duquesa de Alba para restaurar la capilla de San Cayetano, en la parroquia de San José. Cayetana le envió un millón de pesetas- que caía rendida ante el empeño contagioso del viejo cura. Llegó un momento en que al padre Javier casi había que invitarle a comer y que comprarle ropa, calzado y otros artículos porque él no guardaba nada para sí; todo lo que tenía lo entregaba a quien consideraba que lo necesitaba más que él.

En misa durante su última visita a Quetzaltenango

Con sus sobrinos en una celebración familiar

Siempre decía que él era un "hombre de Dios", y que como tales consideraba a todos los demás. Por eso jamás tuvo problemas para acercarse a personas de otras religiones, a los que consideraba sus hermanos, como hijos todos del mismo Padre. Entre sus más queridos amigos se encontraba un vecino del barrio del Albaicín, Aly Tawfik Eldaly, un profesor de origen egipcio y confesión musulmana que llegó a querer al padre Javier como lo que ciertamente era, un padre. En casa de Aly tenía siempre el sacerdote un rinconcito reservado para que se sentase y dejase vagar la vista por la hermosa colina de La Sabika; en ese lugar pasaron ambos muchas tardes de fructífera charla, aprendiendo uno del otro y disfrutando de su mutua compañía.

El asiento del padre Javier en casa de su amigo Aly

En el año 2006, cuando se cumplieron los cincuenta años de su ordenación como sacerdote, Richard y Brenda le ofrecieron el Palacete de Cázulas para celebrar una gran fiesta en la que se reunieron en su honor muchos familiares y amigos, prometiendo reunirse todos en ese mismo lugar para la celebración del 75 aniversario de su ordenación. Pero claro está, la vida -o tal vez Dios mismo- tenía otros planes para Javier. El anciano arrastraba varias dolencias, algunas de ellas graves, desde hacía años. La edad y el cansancio las empeoraron, aunque él intentó por todos los medios no dejar de desempeñar su tarea incluso encontrándose mal. La debilidad le obligó a dejar su casita junto a la parroquia de San José para quedar al cuidado de sus sobrinos. Su estado se agravó en pocos meses; aun así sacó fuerzas de donde no las había para ver por última vez su Paso de la Aurora, durante la Semana Santa del año 2016, tan sólo unos días antes de su fallecimiento. Con un hilo de voz -con un hilo de vida-, tan emocionado que apenas podía articular las palabras, él que había hablado ante multitudes, se puso en pie para despedirse de su Virgencita; para despedirse de todos, en realidad.

Pronto se supo la noticia de que el padre Javier se encontraba recorriendo los últimos tramos de su camino. La familia Dellachiessa se desplazó desde Guatemala para ayudar en sus cuidados. Todos querían despedirse del padre Javier que, a pesar de encontrarse ya muy enfermo, se pasaba el día contestando llamadas telefónicas pacientemente y sin perder la sonrisa -dando, en definitiva-, como tenía por costumbre. Acababa de cumplir ochenta y nueve años.

El Hermano Mayor de la Cofradía de la Aurora abraza al padre Javier

Vídeo del momento cofrade

El sacerdote no perdió las ganas de atender a los demás ni en los peores momentos

Cuando el viejo sacerdote se vio en trance de muerte solicitó ser velado en su parroquia de San José; su deseo expreso fue que lo dejasen solo delante de su Virgen, de la que era muy devoto. Así se hizo. La mañana del nueve de mayo de 2016 sus restos fueron llevados a la residencia sacerdotal de la calle Ancha de Gracia, en cuya parroquia se celebró una solemne misa funeral que reunió a setenta sacerdotes y gran cantidad de fieles.

Desde el cementerio de Otívar se distingue Cázulas, en la falda de la Almijara

Sus restos fueron llevados a Otívar, su pueblo natal, donde descansan junto a los de sus padres, tal y como él quiso. Su tumba mira directamente hacia el caserío de Cázulas -del que dista menos de un kilómetro en línea recta- y a las montañas de Sierra Almijara, que arropan su sueño cerrando un círculo invisible y eterno. Francisco Javier Hermenegildo María del Mar Miguel María de la Concepción María Angustias, o sencillamente el padre Javier, se cumplió a sí mismo mediante un desprendimiento sin límites: una naturaleza entregada que se reflejaba en su rostro, noble y desprovisto ya de cuanto es accesorio en sus últimos momentos.

"Gracias, Dios, por ser Dios", decía el padrecito con tanta frecuencia que ha quedado grabado en letras doradas sobre el mármol negro de su nicho. No tuvo nada, y lo tuvo todo. Y es que el padre Javier puede descansar tranquilo. Porque cuando uno se busca a sí mismo acaba por encontrarse sólo a sí mismo; pero cuando uno se olvida de sí mismo en nombre de los demás, es cuando verdaderamente encuentra a Dios.

Escrito por Mariló V. Oyonarte

Fotografías y vídeo: archivos familias Alaminos y Dellachiessa, Richard y Brenda Russell-Cowan, Cofradías de la Aurora y el Silencio de Granada y Mariló V. Oyonarte

Lo publicado:

- Dichoso el que da I

- Dichoso el que da II

- Dichoso el que da III

- En la casa del Padre