Como en los tiempos de que hablamos el que tenía cabra bebía leche y el que no se quedaba con la gana, mucha gente tenía una y algunos dos o más.

Lo mismo ocurría con el cerdo; pero aquí el número de los que podían costearlo bajaba considerablemente. El cerdo sólo daba fruto una vez sacrificado y había que sacrificarse bastante hasta llevarlo al matadero. De la guarda de estos preciados animales se ocupaban, ocasionalmente, los mismos dueños pues siempre había chiquillos en la familia y a éstos se les encomendaba la tarea, con detrimento, claro está, de su formación escolar. Porque ir a la escuela entonces no sólo no se consideraba una prioridad, sino que, para la mayoría de las familias, era un lujo fuera de su alcance, y así, desde que los pequeños podían valerse, ya estaban en esos campos de Dios guardando bichos propios o ajenos y haciendo tareas de adulto.

No obstante, el grueso de los paisanos confiaba la guarda de su cabra y de su cerdo a los concejiles municipales. Éstos, cada mañana, se paseaban por las calles soplando la cuerna para que la gente les echara sus animales que ellos, tras una breve parada en el río, llevaban al campo en busca de pastos. Volvían por la tarde y era un espectáculo verlos bajar al río en una nube de polvo, berreando o gruñendo, y salir luego disparados cada uno en busca de su casa, ansiosos por hincar el diente al pienso que les esperaba. Los niños, en más de una ocasión, cuando veíamos las hinchadas ubres de las cabras arrastrando por el suelo, sujetábamos al animal entre cuatro o cinco y chupábamos la rica leche de aquellos pezones curtidos y llenos de polvo. Otras veces nos subíamos a lomos de los cerdos o de los machos cabríos, (éstos últimos casi siempre con el delantalito de esparto que les hacía de cinturón de castidad), que olían espantosamente, hasta que nos hacían aterrizar en los chinarros del barranco o de las calles, contrariados por la vejación de que eran objeto.

Uno de los concejiles más famosos, tanto por el celo que siempre mostró en su oficio como por los muchos años que tuvo a su cargo el ganado de Santeña, fue Cascanuez. Era una persona sencilla, excesivamente ingenua y dedicado con devoción a su trabajo. Delgado como una figura del Greco, la piel arrugada y curtida de soles y fríos, las manos huesudas y algo deformes, con sus ciñeras de piel de oveja, cayado en mano, la honda a la cintura, la ‘bolsaca’ al hombro y la gorra o el sombrero -según estación- calado hasta las orejas, cada mañana se le veía recorrer las calles de Santeña tocando su dorada cuerna y arreando las cabras y las ovejas encantadas de dejar la estrecha prisión doméstica por el aire puro y la libertad. Como buen pastor que era, las conocía perfectamente y las trataba con verdadero afecto, dirigiéndose a ellas como a personas a tal punto que, a veces, resultaba difícil saber de quién estaba hablando. Cuando alguien del pueblo le preguntaba por la chota, el borrego o la cabra de su propiedad, jamás contestaba él de manera directa; al contrario, le gustaba enfatizar y dar rodeos para hacer creer al dueño que el bicho en cuestión resultaba en cierto modo problemático.

––“Manuel, ¿y la cabrilla, cómo va?”

––“Pues ¿qué quiés que te diga? A tu cabrilla le pasa como a la cabrilla de Luterio (un vecino), que come y no come, que echa leche y no echa”.

Semejante respuesta no podía no desconcertar; pero nada se conseguía pidiendo una aclaración, pues Cascanuez volvía a repetir las mismas palabras y, encima, casi se molestaba de que no lo entendieran.

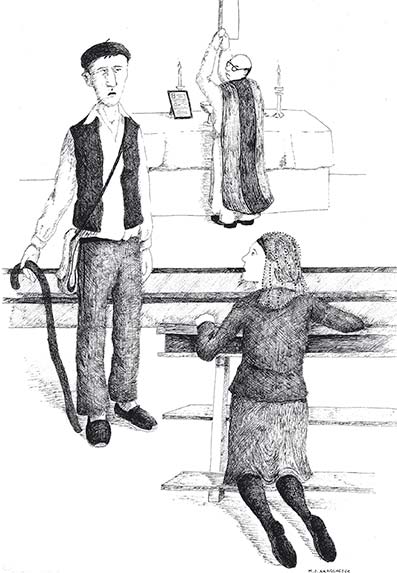

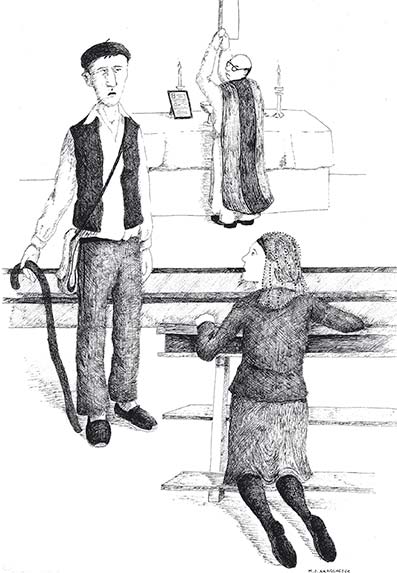

Una mañana que, como de costumbre, tenía reunido el ganado junto al río, a punto de salir ya para el campo, observó que le faltaban las cabras de Enriqueta. Casualmente, ese día era domingo y Enriqueta, al irse a misa, se había olvidado de las cabras. Subió Cascanuez la cuesta del río refunfuñando y se dirigió a casa de la señora, pero halló la puerta cerrada. Preguntó a las vecinas y alguna le dijo que estaba en misa. Inmediatamente se fue para la iglesia y llegó en el momento preciso en que el sacerdote elevaba la sagrada hostia y, en el silencio reinante, sólo se oía el agudo tintineo de la campanilla. Él, que no entendía de misas ni de momentos solemnes de nada, entró como Pedro por su casa y avanzó por el pasillo central; luego, con su voz de flauta desafinada, se dirigió a los concurrentes y, de la manera más natural, dijo:

Dios guarde a ostés. ¿Está por aquí la mujer de ‘regorio? Que con la leche de la misa, se l’ha orviao echar las cabras.

––”Dios guarde a ostés. ¿Está por aquí la mujer de ‘regorio? Que con la leche de la misa se le ha orviao echar las cabras”.

Lo que siguió es fácil de imaginar. La gente, que en aquel momento inclinaba la cabeza en señal de adoración, ante lo inesperado del caso, quedó perpleja no sabiendo si reír o jalear al intruso para que saliera a escape. De igual modo, el cura, que por entonces todavía decía la misa de espaldas a los fieles, una vez depositada la forma sobre el altar, se volvió, no menos sorprendido, para increpar al irreverente concejil, pero no pudo hacerlo pues aquel hombre era limpio de corazón, y ellos, dice el evangelio, verán a Dios.