En la plaza de Santeña hay un quiosco junto a la centenaria acacia que se inauguró allá por los años cincuenta y fue adjudicado por el ayuntamiento en régimen de explotación y por riguroso orden de subasta a Emilio Ordóñez Pérez, alias Pamplinas.

El cometido principal del pequeño negocio era servir a los trabajadores cuando se congregaban en la plaza cada mañana a la espera de ser contratados para trabajar. Allí se servían anís y vino y se vendían piedras de mechero y chuches para los críos. Pero como es verdad aquello de que el que no avanza retrocede, Pamplinas creyó oportuno animar el servicio con música, para lo cual, entrampándose debidamente, adquirió un flamante tocadiscos o ‘pikú’, (palabra, según el maestro local, relacionada con la lengua de ‘Chespi’) y, para empezar, sólo dos discos de los pequeños, uno de Pepe Mairena y otro de Luis Lucena.

Conviene decir que Pamplinas era un auténtico robot. Cuando se daban mañanas (madrugadas) de escarda, estaba nuestro hombre en el tajo a las cinco, volvía a eso de las siete, abría el quiosco hasta las nueve, se marchaba de nuevo a ganar el jornal y, a la vuelta, por la tarde, otra vez abría hasta que no quedaba un alma en la plaza. Como es de suponer, mientras el negocio permanecía abierto, el tocadiscos no dejaba de funcionar. Por todos los medios había que atraer a la clientela.

Para aliviar un poco la congoja que lo embargaba cada vez que se acercaba el vencimiento de la letra o el pago de los arbitrios municipales, nuestro paisano no dejaba de cavilar sobre el modo de hacer más rentable la costosa inversión. Alguien del pueblo o de fuera le sugirió la feliz idea de usar el aparato para echar serenatas. El referido servicio iría destinado especialmente a los jóvenes en edad de merecer los cuales, por la módica cantidad de un duro, podrían manifestar sus sentimientos a la moza de su corazón. Animado con la idea, Pamplinas hizo un minucioso estudio de mercado, y, tras algunos sondeos a la mocedad local, se convenció de que el proyecto era perfectamente viable. El único problema era que su ya escaso tiempo de descanso se vería reducido aún más; pero este inconveniente dejó de serlo en cuanto imaginó la fuente de ingresos que el servicio le iba a suponer. Había otro problemilla de tipo técnico y era que él no sabía cómo suministrar al aparato la energía necesaria para su funcionamiento. Como todos los paisanos en tales casos, acudió al polifacético Juanillo El Posaero y éste le enseñó el modo más económico de hacerlo, que no era otro que enganchar el aparato a los cables de la calle mediante un alargador. Hicieron la prueba en varios puntos y el resultado fue el esperado. Estaba claro que podía procederse a la contratación ya que los empalmes funcionaban a pedir de boca. Pero, como persona agradecida que era, antes de ofrecer sus servicios a la clientela, Pamplinas obsequió a Juanillo y a otros colaboradores con unas copejas en el kiosko y unas cuantas serenatas que sirvieron al mismo tiempo de propaganda para lanzar la invención al público enamorado. Conocido y admirado el nuevo modo de echar serenatas, pronto estuvo la agenda llena de compromisos y Pamplinas se felicitaba de un negocio que tan pingües ganancias le estaba reportando.

Mas… ¡ay! Que todo es efímero y precario en esta puñetera existencia, y también su suerte se torció. Fue de esta manera.

Un joven de la localidad estaba perdidamente enamorado de una moza del pueblo llamada Flor. La mocita en cuestión era un encanto de criatura, pero tenía un padre, apodado Postigos, que, según pública opinión, era un pedazo de animal. Como tantos otros, fue el joven en busca de Pamplinas para concertar día y hora; pero cuando Pamplinas supo a quién iba dirigida la serenata, no quedó muy satisfecho y le dijo:

––“Tú ya sabes que Postigos no se anda con chiquitas; a ver si la vamos a liar“.

El joven le dijo que lo sabía, pero que todo estaba perfectamente controlado. El empresario se tranquilizó y quedó concertada la fecha.

Llegó la esperada noche y Pamplinas y todo el equipo de colaboradores junto con el cliente y algunos amigos, se dirigieron a la puerta de la señorita. Como había orden de que el silencio no fuera interrumpido bajo ningún concepto, cada cual puso manos a la obra en la tarea que tenía encomendada: uno enganchó en los cables y arrojó la otra punta al que sostenía el tocadiscos para que hiciera lo propio; un tercero sostenía el altavoz; un cuarto era el encargado de poner el disco solicitado. (No hace falta decir que, cuando los ingresos aumentaron, también lo hizo la endeble discoteca la cual pasó de dos a diez discos para que hubiera variedad).

––“¿Qué pieza quieres?”, -preguntó por lo bajo al joven.

––“Pon ‘La Tortuguita’, que parece que pega más”.

––“No hay más que hablar; el que paga, manda”, -contestó Pamplinas.

Y empezó a sonar el ‘pikú’.

Pero en cuanto la música llegó a oídos de Postigos, un violento estruendo interrumpió la calma nocturna seguido de un cúmulo de insultos, y un bastón de carretero empezó a ondear con furia salvaje.

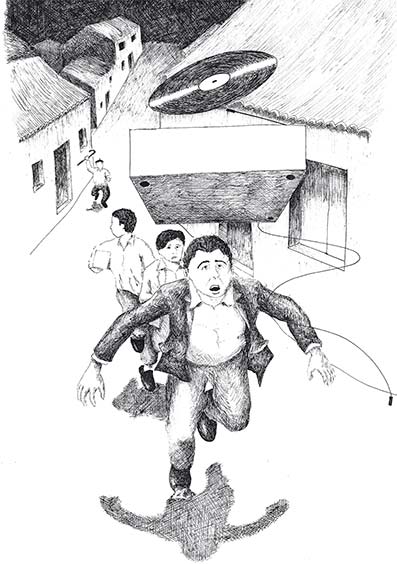

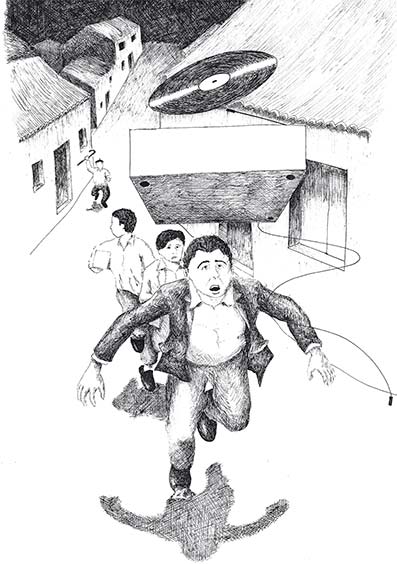

¡Pies para qué os quiero! Al instante todo el equipo en desbandada salió corriendo calle abajo. Y como la calle era muy pendiente, el estado del suelo pésimo y la oscuridad total, Pamplinas, que, a la voz de alarma, había cogido el tocadiscos para protegerlo contra su pecho, tuvo la mala suerte de tropezar con una piedra y salió volteado yendo a estrellarse contra un poyete que había al fondo de la calle. Cuando pudo levantarse y comprobar su estado físico, se le oyó exclamar:

––“Ay, Dios mío. Estoy lleno de desollones y cardenales por todo el cuerpo y tengo los calzones rotos por el culo; pero lo que más siento es el tocadiscos. Esto es mi ruina. Mirad por ahí a ver si aparece el disco de ‘La Tortuguita’”.

Allí quebró la empresa acariciada con tanto mimo y allí acabaron las serenatas a domicilio. Pero no los ánimos de Pamplinas que, días después, ya se había embarcado en una nueva empresa: la venta de tortas.

Al instante, todo el equipo en desbandada salió corriendo calle abajo.

***

El negocio de la venta callejera de tortas no era nuevo en el pueblo; pero hacía meses que había quebrado al descubrirse que Marañales, el hijo menor de La Coheta, les lamía el azúcar antes de que su madre saliera a venderlas. Las tortas llegaban cada mañana de Alhama en la Alsina Graells; allí las recogía el vendedor, las acomodaba en una cesta de mimbre alargada y grande y, acto seguido, se ponía a pregonarlas. Pamplinas empezó el negocio tan animoso como siempre, pero tuvo que abandonar pronto porque las tortas no se podían alternar con el quiosco ni venderse cuando todavía la gente estaba en la cama, así que decidió traspasar el negocio a un cuñado suyo, Isidro, originario de Cacín y casado canónicamente con una hermana suya. El proveedor alhameño exigió que el traspaso se hiciera en regla para que el nuevo empresario pudiese retirar cada mañana la mercancía con toda legalidad y proceder a su posterior venta. Pamplinas se vanagloriaba de haberle hecho una pata agua a su cuñado añadiendo que si sabía llevar el negocio con ‘cautela’ (entiéndase ‘diligencia’), podría hacer frente a la vida con bastante desahogo.

...se lanzan en tropel en busca de las tortas, que caen al punto desparramadas...

Para dar al negocio un aire de renovación, se compró Isidro una cesta nueva de mimbre fresca y acomodó un portaequipajes en su bicicleta pues pensaba abrirse mercado también en Valenzuela, el molino Vega y las huertas. Durante las dos primeras semanas las ganancias superaron con creces las expectativas, a tal punto que Pamplinas decía orgulloso: “Lo he situado”. Pero... ¡Oh cambiante fortuna! El destino le guardaba una de las suyas. Fue en la puerta de La Coheta, la antigua vendedora de tortas ahora caída en desgracia. Hacía Isidro su ronda matinal y había depositado la flamante cesta en los escalones de la puerta de Filomena –que tal era su nombre, siendo Coheta salpicadura de Cohete, su maridopara descansar unos instantes del peso y del madrugón. En éstas, oye que le piden ocho tortas; mira y ve a Anica la de Fantesías sacando la mano por la ventana. Contento el hombre, coge las ocho unidades, las envuelve en papel y se va a cumplir el servicio. Mientras se opera el trueque, suena la cuerna de Cascanuez, el concejil, llamando a filas a todo el ganado lácteo de la localidad. Anica entrega un billete pero Isidro le pide el favor de dárselo en calderilla pues está empezando la ronda y pronto le va a hacer falta el cambio. La mujer accede pero hay una pérdida de tiempo que el espíritu del mal aprovecha para llevar a cabo su propósito. Y es la cabra de Filomena y es la cabra de María La Güitra y es la cabra de Emilito y son las cabras de todos los vecinos las que salen disparadas en busca de Cascanuez a ver si con él encuentran un pasto que las compense del ayuno doméstico. Pero como, no más salir, huelen y columbran plato tan exquisito a sólo el alcance del hocico, se lanzan en tropel en busca de las tortas que caen al punto desparramadas por el suelo cagarrutoso de la calle; y las que no encuentran hueco para degustar tan inesperada delikatesse, se emplean con igual ahínco en las tiernas y todavía verdes varillas de la cesta. Vuelve Isidro de casa de la amable clienta y, al contemplar la catástrofe, empieza cagándose en sus propios muertos, sigue luego con los vivos, primero con las cabras, luego con Cascanuez, detrás con las vecinas -incluida Anica La de Fantesías por no haberle dado el cambio en calderilla-, pasa luego a lamentarse de su perra suerte y termina exigiendo daños y ‘prejuicios’ a La Coheta, a María

La Güitra y a todas las vecinas cuyas cabras han arruinado un negocio que era el pan de sus hijos. Filomena La Coheta, que sabía ya de quiebras y bancarrotas, le dice tranquila que ella no tiene nada que pagar, lo primero porque no tiene un duro y lo segundo porque el culpable ha sido él dejando la cesta desampará. Pero además le hace saber que más van a perder ellas porque, si a sus cabras les da por hartarse de agua para hacer la digestión, lo más fácil es que ‘revienten como un ciquitraque’ (expresión ésta muy corriente en Santeña para significar una forma terrible y aparatosa de irse al barrio alto).

Después de aquella desgracia, Isidro se vino abajo y no halló fuerzas para empezar de nuevo. Decía a los que le preguntaban que el negocio era ‘mu rentable pero también mu inseguro’ y que no quería volver a las andadas. Así que volvió a hacer la plaza como la había hecho antes hasta olvidar el mal trago.

***

Todavía se cuenta una última anécdota de Pamplinas relacionada, como las anteriores, con su afición a ganar dinero. Su hermano Luis Chirigotas era corredor y de los buenos. Avispado, simpático y con una habilidad extraordinaria para los tratos, compadecido de la precariedad de su hermano, lo introdujo en el negocio como ayudante proporcionándole así la ocasión de añadir algún piquillo. Y fue el caso que lo dejó encargado de venderle un almiar. Llegó al pueblo un cliente de la costa con el que previamente había hablado Luis y se fue para la casa del hermano. Encantado éste de la ocasión que se le presentaba y seguro de que el trato le iba a reportar un buen pellizco, atendió al hombre con la mayor amabilidad, lo invitó a una copa en el quiosco y, alegre como unas sonajas, lo condujo hasta las eras del cementerio en una de las cuales se encontraba el almiar. Llegados allí, Pamplinas empezó a enumerar las excelencias de la mercancía haciendo creer al cliente que el precio era una verdadera ganga para la cantidad y la calidad de la paja que se iba a llevar. El interesado, que no era del todo lego en la materia, movía la cabeza y se sonreía, consciente del mediador tan chusco que tenía Luis, y, cuando lo consideró oportuno, con la mayor naturalidad, le preguntó:

––“Quiere decir entonces que la paja está ‘hecha’ ¿no?”

––“¿Hecha? ¿Qué dice osté? ¡Digo, hecha! ¡Como que lleva aquí pa cinco años ya!”, -contestó eufórico.

El cliente se quedó mirándolo, se sonrió y, tras una ligera pausa, replicó:

––“De modo que... pa cinco años. Pues entonces hemos terminao el trato. Una paja con cinco años a la intemperie no sirve ni pa la lumbre. Lo siento, amigo mío, pero usted entiende poco de esto”.

Le dio la mano y se despidió de él. Pamplinas se quedó junto al almiar, cabizbajo, mientras el marchante desaparecía calle abajo. Solo, sin nadie que lo oyera, maldecía otra vez su mala suerte y culpaba a su hermano de lo ocurrido:

––“¡Por lo menos, podía haberme dicho lo que no tenía que decir!”