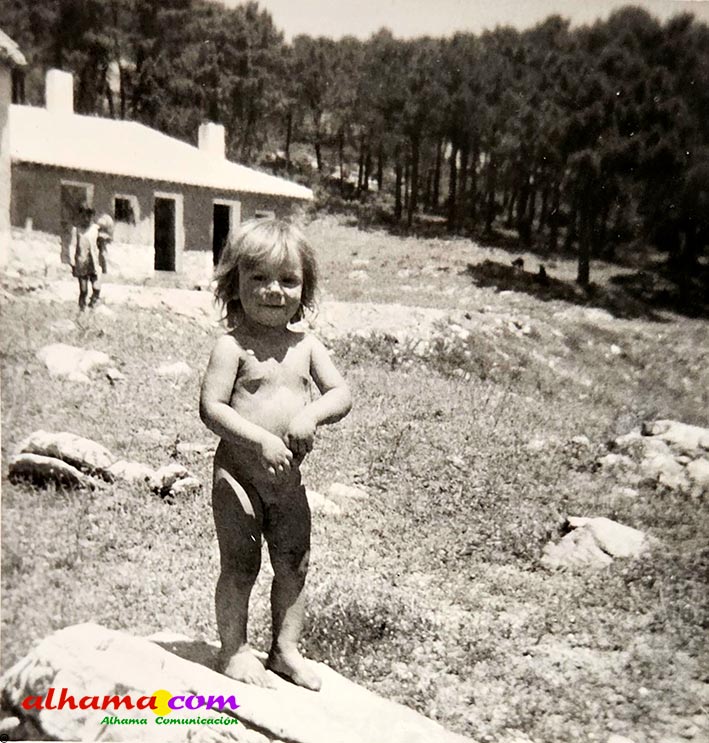

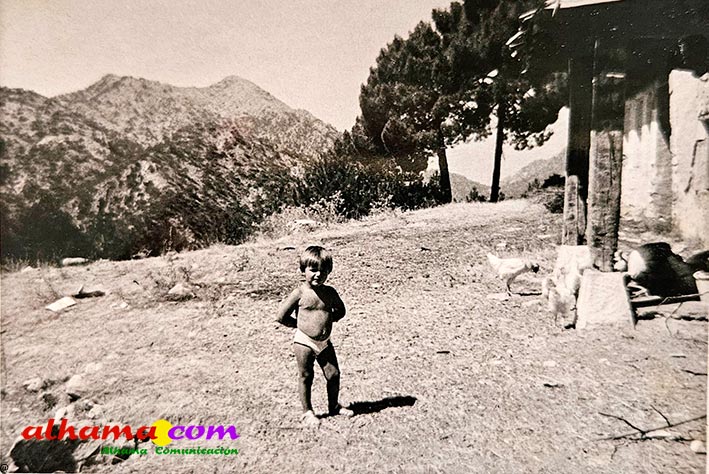

Esta carita churretosa pertenece a Luís. Tiene seis años y vive, junto a sus padres y sus hermanos, en el cortijo de la Loma Ubares, construido sobre un remoto altozano de la Almijara granadina.

Luís está hoy un poco amoscado: ha pasado por su casa una curiosa comitiva integrada por un hombre corpulento que lanza joviales proclamas de ánimo al grupo de chicos y chicas que lo siguen, caminando en fila india, pertrechados con coloridas mochilas y ropas de campo. El pequeño Luís, acostumbrado a la monótona cotidianeidad de su vida en plena sierra, los mira como alucinado: es bien raro que asome por allí alguien que no sea arriero, resinero o pastor. Ante sus atónitos ojos los forasteros hacen un alto en el cortijo, descargan sus impedimentas bajo un pino y, al poco, entablan conversación con su madre, que en ese momento está lavando unos trapillos en la Fuente de la Loma. Luís se encuentra acuclillado junto a ella, construyendo –justo en ese momento, mecachis– una poza de barro con la que pretende comprobar si las hormigas saben nadar o no. Mientras los excursionistas reponen agua, comen un pequeño tentempié y descansan del acusado ascenso, el hombretón que los comanda se acerca al pequeño y lo observa con ojo experto durante unos segundos; después se dirige a su madre y le pide permiso para hacerle una fotografía con la cámara que lleva en su mochila. La buena mujer, consciente de que su hijo pequeño –al igual que el resto de sus hermanos– es muy guapo, accede amablemente: “Antes voy a limpiarle un poco la cara”, comenta, mojando un pico del delantal para quitarle al crío los restregones de barro. “No, por favor, déjelo usted tal y como está: me gusta así”, solicita el hombre. El niño, protagonista involuntario de la escena, mira a la cámara con el ceño algo fruncido, sin saber muy bien lo que se espera de él. Hay un instante de silencio y, al poco, suena un clic. Cuando todo termina, el chiquillo vuelve ligero a su presa de barro llena de hormigas que, efectivamente, saben nadar a la perfección, como él imaginaba. Lo que Luís no imagina es que acaban de hacerle una de las mejores fotos de su vida.

(A finales de los años 50 del siglo XX el sacerdote, fotógrafo y montañero Manuel Ferrer Muñoz, célebre por sus libros y fotografías sobre Sierra Nevada, empezó a caminar también por Sierra Almijara; acompañado por sus grupos de excursionistas investigaba caminos y senderos casi a ciegas, guiado por las indicaciones de los lugareños, haciendo fotos a diestro y siniestro y grabando películas de todo lo que veía con una rudimentaria cámara de Súper 8. Visionario hasta el final, el cura serrano reunió una valiosa colección de fotos y vídeos que hoy constituyen un auténtico tesoro etnográfico. El padre Ferrer paró muchas veces en el cortijo de Ubares y llegó a trabar gran amistad con Pepe y Antonia, los padres de Luís, a quienes regaló la foto de su hijo).

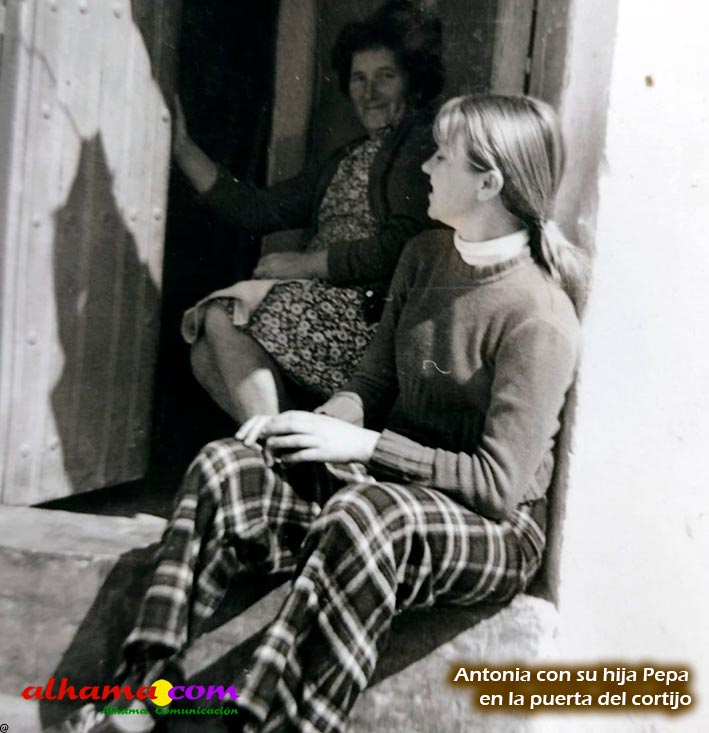

J osé Rando Quintana –más conocido entre sus paisanos como Pepe Pavía– era el padre de Luís. Pepe Pavía era, también, un resinero de raza, fibroso, fuerte y vivaracho, tan hecho a los rigores de su trabajo que no había en toda la sierra un trabajador más hábil; culto a su manera, parlanchín y dispuesto, representaba el paradigma del genuino hijo de su lugar. Pepe también era decididamente guapo: alto, rubio y de ojos azules, la cara enjuta y firmes las facciones, una frente despejada y los ojos muy vivos, siempre sonrientes, que revelaban una personalidad abierta, servicial y, ante todo, optimista. Ese carácter suyo le había dado fama en su pueblo, Fornes, y en toda la comarca de Los Ríos. Pepe Pavía era todas esas cosas y, por demás, el último resinero que trabajaba en los cuarteles de pinos de la Loma de Ubares. Durante la época de la resinación –que abarcaba de marzo a octubre– vivía junto a su mujer, Antonia Muñoz Ruiz, “la jameña”, y sus catorce hijos en el cortijo de la Loma de Ubares.

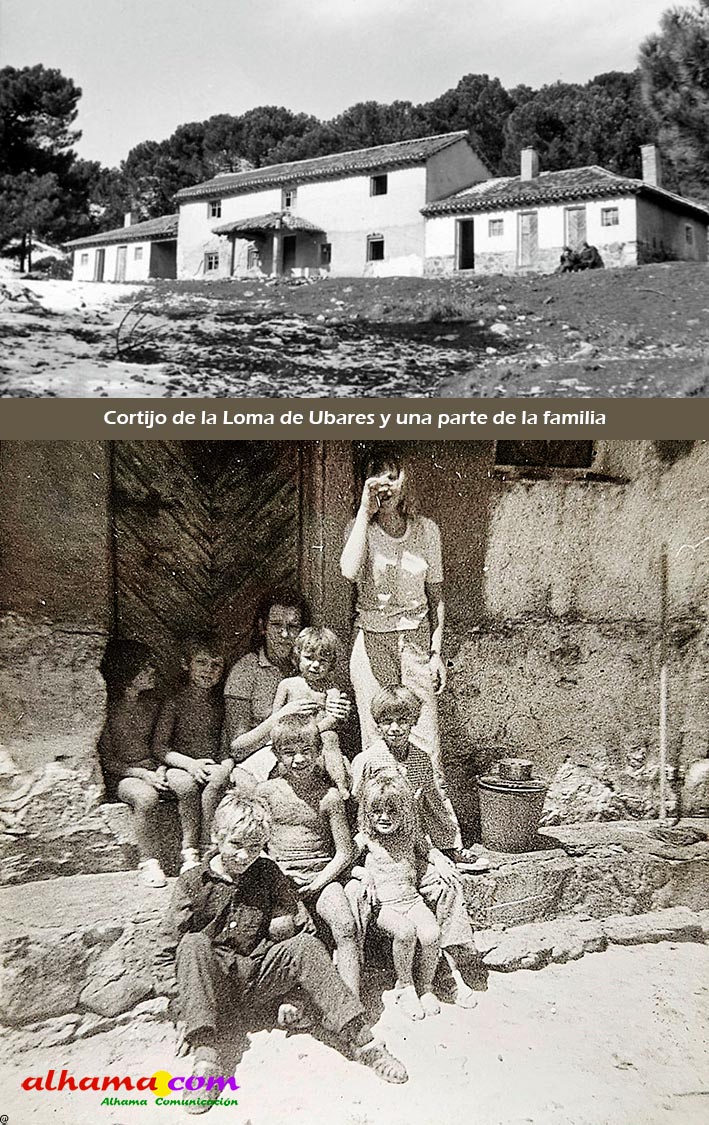

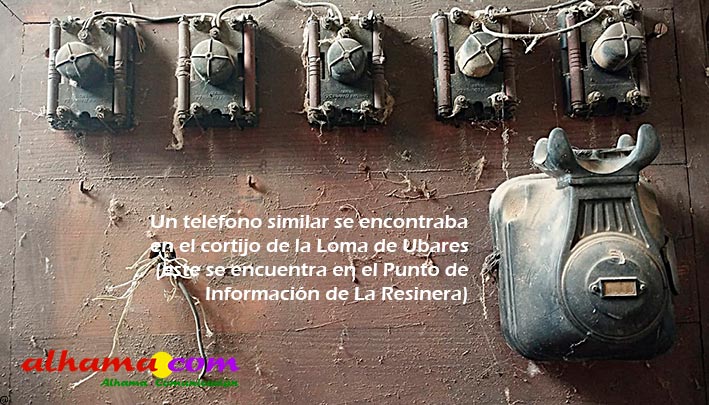

Desde el año 1901 el cortijo de la Loma de Ubares, al igual que otros muchos en esa parte de la sierra de la Almijara, era propiedad de la Unión Resinera Española. La finca, que contaba con algo de tierra de labor, estaba rodeada por un extenso pinar dedicado por entero a la resinación, y contaba con cinco viviendas construidas en hilera, una principal y cuatro secundarias, en las que se alojaban el guarda de monte del Salto del Caballo y su familia por una parte, y las familias de los resineros por otra. Los primeros años Pepe, Antonia y sus hijos se instalaron en una de las casitas de Ubares –y también, durante un tiempo, en la que, hoy ruinosa, que se levanta junto al Arroyo Cambril–; pero dos circunstancias cambiaron el panorama: empezaron a escasear los resineros por un lado y, por el otro, a aumentar los hijos de Pepe y Antonia, que ya no cabían enteramente casi en ningún sitio. Pepe Pavía y su gran familia tuvieron, pues, a su disposición todas las viviendas del cortijo de Ubares, incluida la casa grande. Esa casa contaba con suelos embaldosados, escaleras, despensa, varias habitaciones, cocina con chimenea y hasta teléfono (la Unión Resinera Española había dotado de hilo telefónico –cuyo cableado se hacía pasar por las ramas más altas de los pinos– ciertos puntos estratégicos de la finca, para que los trabajadores se pudieran comunicar entre sí desde la Resinera, los cortijos de Córzola, Cabañeros, las Tejadillas, Fuente Barrera y la Loma de Ubares, y el puesto de vigilancia del Salto del Caballo).

Pese a lo esforzado de su trabajo Pepe Pavía era, posiblemente, el hombre más feliz de esos contornos. Que se quedase tullido de los cuatro remos si no era verdad, ya que, para él, en sus manos poseía un mundo, todo lo que le era imprescindible: una gran familia bajo su manto y un trabajo, la resinación, que era el que más le gustaba, ¿qué más podía pedir? Antonia, la mujer con quien se casó en Fornes en el año 1952, cumplió todas sus expectativas de hombre enamorado pues, además de ser fuerte como un roble y animosa como no había dos, hacía gala de un carácter aún más risueño, si cabe, que el de su marido. Nada había en ella de la mujer rural torva y endurecida, sacrificada a la esclavitud de una vida de penurias y aislamiento, que a priori se pudiese imaginar. Sus hijos Presentación, María, Piedad, Pepa, Manolo, Paqui, Antonio, Luís, Mercedes, Eugenia, José, Faustino, Plácido y Fernando –rubios todos como el padre, salvo dos castañillos que se parecían a la madre–, siete chicos y siete chicas, como si en ese aleatorio equilibrio residiera el colmo de la fortuna, completaron la dicha aquel matrimonio.

La familia de Pepe Pavía fue la última que ocupó el cortijo de la Loma de Ubares. Sus recuerdos, por tanto, cobran especial relevancia como postrer ejemplo de la vida tradicional en los cortijos almijareños. En aquella casa había mucha tarea, por supuesto, pero al mismo tiempo mucha felicidad, basada en un sentimiento común de unión familiar, alentado por unos padres especialmente cariñosos, que valoraban por encima de todas las cosas la mutua compañía. Aquel tropel de chiquillos disfrutaba a manos llenas de la libertad de vivir al aire libre y sin horarios, mientras el padre resinaba en sus cuarteles y la madre cuidaba de la casa y la familia, ayudada por sus hijas mayores. Los más pequeños dedicaban los días a diablear por los alrededores, revoloteando despreocupados como revolotean los pajarillos del campo sobre la copa del árbol, antes de acostarse.

Aunque nunca les faltó de nada, su casa no era precisamente una provincia de los reinos de Jauja; ellos sobrellevaban la escasez pecuniaria –porque del resto andaban sobrados– con abnegación, practicidad y, sobre todo, con mucho sentido del humor. Antonia, mujer sabia e ingeniosa, se manejaba en el cortijo como en casa propia y ante las dificultades, lejos de amilanarse, solía hacer uso de su buen ánimo porque, ya se sabe, las desgracias vienen sin llamarlas: cada día nuevo que amanecía sin novedad le era suficiente. El canto de los gallos de madrugada y de las gallinas tras cada puesta; el ladrido de los perros; la canción del agua en la fuente de la Loma; la burra y las cabrillas paciendo más allá del huerto familiar; los cerdos y los conejos en sus corrales; la huerta familiar donde se criaban excelentes melones, sandías y verdeo; la paz inalterada de aquella casa a pesar de la inacabable trapisonda de los niños; el movimiento de las ramas más altas de los pinos y los cielos inflamados tras la puesta de sol eran su patrimonio –su inmenso patrimonio– en aquellos días.

Las casas del cortijo, pese a su aislamiento, estaban bien construidas en piedra y eran muy cómodas. Cuando llegaba la temporada de la resinación, un camión de la fábrica de la Resinera transportaba a toda la familia –enseres y animales incluidos– hasta allí arriba, avanzando por el carril que pasaba por el Pradillo de los Caracoles, la Cuesta del Carrascal, la Plancha y los cortijos de Marchiche y Mazajate. Al finalizar la temporada, normalmente a principios de noviembre, el susodicho camión regresaba para recogerlos y dejarlos a todos en su casa de Fornes. Durante la temporada invernal el cortijo de Ubares se quedaba mudo, ocupado tan sólo por el guarda de monte, que tenía su puesto de vigilancia en la cumbre del Salto del Caballo. La familia solía dejar en el cortijo algunos enseres, que esperaban pacientemente el regreso de sus dueños con los primeros días de la primavera.

Aunque la familia de Pepe Pavía vivía sola en el cortijo, tenían vecinos a cierta distancia, en las casetas de la Monticana y los cortijos de Marchiche y Mazajate. Además, por la Loma de Ubares pasaban continuamente arrieros y pastores –en esos tiempos careaban por aquellos lares nutridos rebaños de vacas, cabras y ovejas–. Cada cierto tiempo, cuando había necesidad, algunos miembros de la familia aparejaban a la burra –un animalito que su padre había comprado a Juan Mediavilla, de la Venta de López– y bajaban a hacer la compra a Fornes. Algo más de una hora tardaban en alcanzar el pueblo desde el cortijo, descendiendo por la que llamaban Vereda del Madroño, que progresaba en acusado zigzag monte abajo y que hoy está perdida bajo un empinado cortafuegos. Los arrieros subían hasta lo más alto de la Loma de Ubares para ir llenando las cántaras con la resina recolectada en los potes de arcilla, que luego bajarían a la fábrica de la Resinera. Cuando les caía la noche encima solían pasarla en las cuadras de la casa del guarda o en el hueco del horno del cortijo, durmiendo, según la tradición de arriería, echados sobre los aparejos de sus bestias.

Los niños, inseparables en todo momento, se distraían con todo lo que tenían alrededor: ahora iban a recolectar papicas, moras o setas; luego a por una poquita de leña; mañana a por truchas y cangrejos al río –entonces mucho más caudaloso que hoy, y con tal abundancia de pesca que “más cogían y más quedaban”–; pasado mañana a coger cerezas donde la fuente… Pero lo que más les gustaba, y con diferencia, era la emocionante aventura de subir al puesto del Salto del Caballo, donde el vigilante, que se llamaba Miguel pero al que los niños llamaban “Mangurrino”, les tenía siempre alguna sorpresilla preparada. Y parte crucial de esa aventura era el teléfono del cortijo Ubares que, por cierto, les estaba absolutamente vedado por su padre. Pepe, hombre recto y cabal, no permitía tonterías a sus hijos. Así pues, el mágico artefacto que les conectaba con el mundo sólo podía utilizarse en caso de incendio, o de extrema urgencia. Pero ay, que cuando el padre estaba fuera resinando, los muy picaruelos llamaban por teléfono, a hurtadillas y con mil prevenciones, al vigilante del Salto del Caballo: “Mangurrino, Mangurrino, ¿cómo se ve el mar?” A lo que el bueno de Mangurrino, aconchabado con la chiquillería, replicaba: “¡Muy clarico, subid antes de que vuestro padre vuelva a la casa!”. Y ya volaban los críos cuesta arriba, porque sabían que al final de su carrera los esperaba Mangurrino con un aparatoso par de prismáticos, que se irían pasando de unos a otros entre exclamaciones de pura emoción. Y allí pasaban un buen rato, observando maravillados los barcos que surcaban la mar océana camino del horizonte, en pos de sabe Dios qué temerarias singladuras, más allá de la cresta de La Cadena, entre las cimas de Piedra Sillada y el Cerro del Cuervo.

Y así se sucedían los años, uno detrás de otro, entre la casa de Fornes y el cortijo de la Loma Ubares: los inviernos en el pueblo y el resto del año liberados en el monte. Los más pequeños crecieron, y los hijos mayores se vieron obligados a abandonar la casa familiar para buscar su propio camino. Pepe Pavía y Antonia la jameña mantenían su energía y buen humor, pero con la sucesiva marcha de sus hijos los ánimos empezaron a resentirse. No obstante, los que se marcharon regresaban sin falta todos los veranos para pasar sus vacaciones con el resto de la familia, llevando consigo modernas cámaras de fotos con las que atesoraban cada momento que disfrutaban en el cortijo de Ubares. De esa manera podían llevar consigo a los suyos, dondequiera que fueran.

Pero nada es para siempre, y algún cataclismo tenía que sobrevenir. Ocurrió en el año 1975, en forma de incendio voraz. Un gigantesco fuego provocado que sumió en la ruina a la fábrica de la Resinera y que se llevó por delante, además de miles de pinos, los sueños de prosperidad de cientos de personas que trabajaban para la Unión Resinera Española. Corría el mes de agosto y la familia, que se encontraba reunida en el cortijo, se vio súbitamente tan rodeada por el fuego que tan sólo el ejército fue capaz de sacarlos de allí. El cortijo de la Loma de Ubares escapó de las llamas gracias a sus habitantes, pero los alrededores quedaron totalmente calcinados. Pepe Pavía perdió, pues, su trabajo de resinero y no tuvo más remedio que ganarse la vida lo mejor que pudo recogiendo aceituna, sembrando en las vegas del pueblo e incluso emigrando a los hoteles de Menorca con algunos de sus hijos. Pero nada volvería a ser igual; ni siquiera él mismo. Murió joven, con 72 años, y la valiente Antonia le siguió unos años después, con 84 cumplidos. En el año 1986 la Junta de Andalucía adquirió todo ese territorio, que desde 1999 forma parte del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

Los hijos de los inolvidables Pepe Pavía y Antonia la jameña, repartidos en la actualidad por media España –Barcelona, Mallorca, Menorca, Málaga y Almería–, mantienen intacto el orgullo de sus raíces. Una de sus costumbres más arraigadas consiste en regresar cada año al cortijo que constituyó la piedra de toque de aquella familia pródiga y feliz; su hogar, por encima de todos los demás. De los catorce hermanos hoy quedan doce, y sólo dos de ellos, Piedad y Luís –el protagonista de la foto del padre Ferrer–, viven en Fornes. Pero todos los años, sin faltar uno solo, los emigrantes regresan al pueblo y suben caminando por las sendas de antiguo, como hicieron de niños, hasta las ruinas del cortijo amado, para pasar el día entre sus piedras y visitar el Salto del Caballo, Piedra Sillada, la Monticana y los parajes amigos que fueron telón de fondo de lo mejor de su infancia.

Como un círculo que se cierra, termina esta historia donde empezó. Luís, que hoy cuenta 57 años, afirma que no recuerda el día de la foto: él era demasiado pequeño. Lo que sí recuerda es que las hormigas nadaban muy bien…

Escrito por Mariló V. Oyonarte

Fotografías, archivo de la familia Rando Muñoz